静岡市で10年ぶりに結核の集団感染が確認された。市内在住の男子学生(20代)が肺結核と診断されたため、学校やアルバイト先など関係者89人に検査を実施したところ、うち24人に陽性反応があったという。

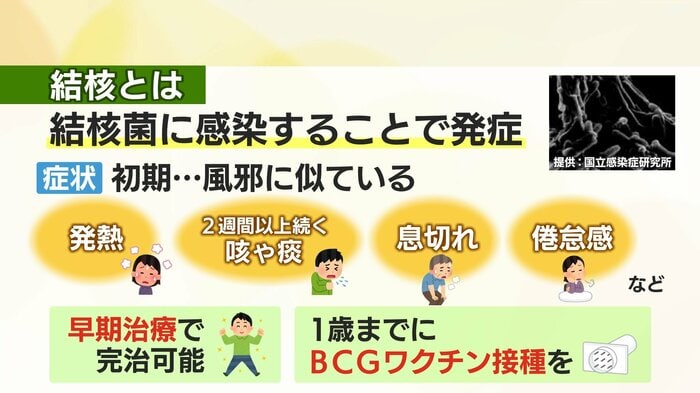

結核とは

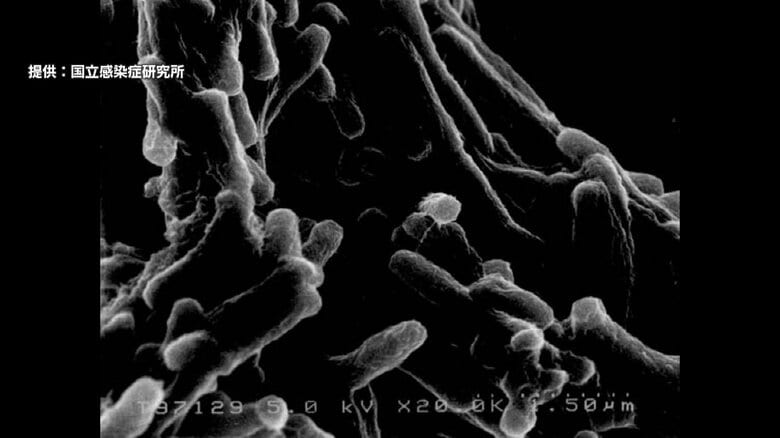

結核は結核菌という細菌が体内に入ることで起こる病気で、感染症法では「危険性が高く入院等が必要」とされる2類感染症に分類されている。

国立感染症研究所によれば、エジプトのミイラからも結核の痕跡が見つかるなど人類の歴史と共にある古い病気で、日本では明治時代の産業革命による人口集中に伴い国内に蔓延し、昭和20年代までは“国民病”とおそれられた。

ただ、現在でも年間に約1万人以上が新たに発症している日本でも主要な感染症の1つだ。

初期症状は風邪と似ていて、咳や痰、発熱といった症状が長引くのが特徴で、病気が進行すると咳と共に血液が出る喀血や呼吸困難に陥ることがあり、治療を受けないと約50%が死亡するとも言われている。

また、結核菌は主に肺の内部で増殖するが、肺以外の臓器が侵されることもあり、腎臓やリンパ節、脳など身体のあらゆる部分に影響が及ぶことがある。

特に乳幼児は重症化する危険性が高いため、厚生労働省では1歳までの出来るだけ早い時期にBCGワクチンを接種するよう呼び掛けている。

一方、早期に適切な治療(抗結核薬の投与)を受ければ治癒が可能な疾患だ。

「感染」と「発病」の違い

今回、静岡市の発表では肺結核と診断された男子学生の関係者89人のうち24人について感染が確認されたが、発病した人はいないという。

では「感染」と「発病」は何が違うのだろうか?

静岡市保健所によると、感染は結核菌が体内に入っているものの、菌に対する免疫力が発病を抑えている状態で、この段階では結核菌を人にうつすことはない。

これに対し、発病は結核菌が体内に入り、菌を免疫力で抑えることが出来ずに胸部レントゲン検査などで所見や症状が確認出来る状態を指す。

感染者のうち約10%から20%の人が発病すると言われ、中には感染から数十年後に発病する場合もあれば、反対に一生発病しない人もいるそうだ。

とはいえ、感染から2年以内に発病することが多く、発病者の約6割が1年以内に発病している。

どうやって感染?

気になるのはどのようにしてうつるのか、である。

結核は発病者が咳やくしゃみをすることで空気中に結核菌が飛び散り、その菌を吸い込むことで感染する。

上記の通り感染後の発病率は約10%から20%だが、発病しなかった場合でも菌は冬眠状態となり体内に留まることになる。

このため、加齢などで体の抵抗力が落ちると潜んでいた結核菌が活動を始め、約10~15%の確率で結核を発症するという。

2023年に新たに結核患者として登録された人の数は全国で1万96人と25年連続の減少となったが、人から人へと感染するため人口密度の高い大都市で罹患率が高い傾向にあり、人口10万人あたりの罹患率は大阪府が13.1と最も高く、最近では発病者の高齢化も指摘されている。

(テレビ静岡)