東京電力は、10月30日午前9時57分に、福島第一原子力発電所長が「2号機の燃料デブリ取り出しのための把持」開始を判断したと公表した。

燃料デブリを取り出しのために把持し吊り上げるのは2011年の事故以降初めてで、30日は格納容器を出る「一歩手前」までデブリをつかんだままの状態で持ち上げた。

燃料デブリの取り出しはなぜ難しい?

今回の試験的取り出しでは、3グラム以下の燃料デブリを取り出す計画だが、この「取り出しデブリ」の放射線量でも「1時間あたり24ミリシーベルト以内」と非常に高い。

放射線医学研究所などが公表しているデータによると、日本において自然界から受ける放射線量は1人あたり平均で「年間2.1ミリシーベルト」。

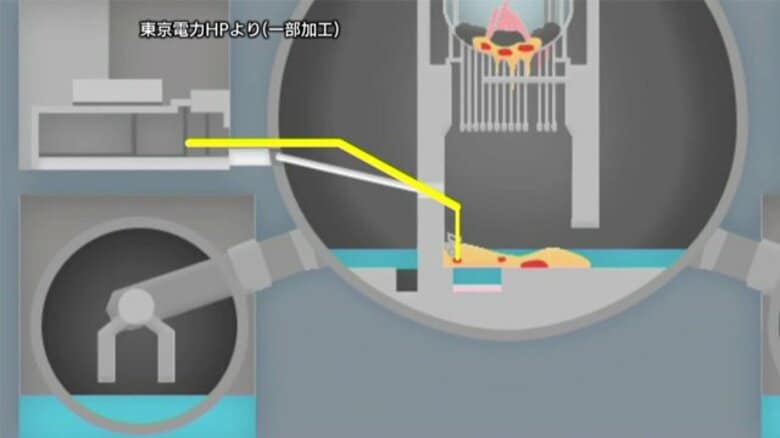

デブリに直接近づくことはできず、ロボットを動かしたりデブリをつかんだりする操作は、ロボットについたカメラを見ながら遠隔で行うしかない。

原子炉の中の内部調査も同じように遠隔で行うしかないため、「どこに」「どのくらいの」デブリが「どのような形で」あるのかも正確につかみ切れていないことが作業の難しさにつながっている。

中断の原因は?

当初2021年中に実施される予定だった「燃料デブリの試験的取り出し」だが、ロボットの制作遅れや変更などで延期されていた。

取り出しの準備が整い、2024年8月22日に着手されるはずだったが、「ロボットを押し込むための棒の順番が間違ったまま準備されていた」というミスにより取りやめ。

東京電力社員が直接確認していなかったことなどが問題視され、管理体制を見直したうえで準備し直し、9月10日に再開されたものの、カメラの不具合で9月17日に中断。

東京電力はこのカメラについて「高い放射線量の影響で内部に電気がたまり不具合を起こした」と推定しているが、カメラは想定されている放射線量下でも45日間ほど耐えられる使用になっており、明確な原因は不明。

カメラを同じタイプの別のものに交換し、10月28日に試験的取り出しを再開した。

今後の作業予定は?

10月30日には燃料デブリを吊り上げて、格納容器の「一歩手前」まで持って行った。その後、格納容器の外に出したうえで放射線量を測定し、そのあとの作業に支障がない「1時間あたり24ミリシーベルト以内」であることが確認できれば運搬用のボックスにデブリを入れて敷地外に出す計画で、茨城県にある研究施設で分析が行われる見通しだ。

分析で何が分かるの?

燃料デブリに含まれている物質や、どのような構造で固まっているか詳しく見ることで「事故が起きたときの状況」「デブリの特性(固さや切断の可否など)」を明らかにする。今後、デブリをどう取り出していくか、といった廃炉計画に反映させていく方針で、国と東京電力は2051年までの廃炉の完遂を目指している。

(福島テレビ)