米中対立と国際社会の分断

米中対立が安全保障や経済、貿易や先端技術などあらゆる領域で展開され、ロシアによるウクライナ侵攻が続き、台湾をめぐっては軍事的緊張が続くなど、国際社会の分断が顕著になっている。

冷戦後の20年あまり、世界では米国が超大国として君臨し、世界の総軍事力の半分以上を独占するなど、米国流のグローバル化が国際社会で広がっていった。

しかし、21世紀に入り、急速な経済成長で中国が大国として台頭するようになるにつれ、米国は中国への警戒を強め、今日では米国自身が保護貿易的な姿勢を鮮明にし、米国主導の1つの陣営を作ろうとしている。

反対に、ロシアがウクライナに侵攻してから2年以上が過ぎるが、ロシアに対して制裁を実施しているのは欧米諸国に加え、日本、韓国、シンガポールなど40カ国あまりに過ぎず、中国やインド、グローバルサウス諸国など多くの国はこれまでどおりにロシアと付き合っている。

欧米主導の国際秩序と中国・ロシアによる陣営化

そして、中国やロシアは欧米と足並みを揃えていない国々との関係を強化し、両国は上海協力機構などを通して欧米とは一線を画す1つの陣営を結成しようとしている。

無論、中露双方の利害が一致しない部分もあり、どこまでそれが進むかは分からないが、これまでの欧米主導の国際秩序の変更を試みようとする現状打破勢力による挑戦は続くことになる。

親中国、親ロシア国家で高まるリスク

一方、こういった分断がいっそう進むのであれば、海外に在留する邦人は1つのリスクに目を向ける必要がある。

9月上旬、東欧のベラルーシで50代の日本人男性が7月から拘束されていることが明らかになったが、この男性はベラルーシ南東部ゴメリ州にある大学で日本語教師として勤務していたが、ベラルーシとウクライナの国境付近で軍事施設などを撮影していたところを現地当局に拘束されたという。

ベラルーシでは中国関連情報収集で拘束

しかし、ここで我々が注目するべき点は、拘束された理由の中に”中国の一帯一路に関する情報収集”があったことだ。

当然ながら、日本人が外国を訪れ、滞在国の国家情報機関や軍事施設で写真撮影や動画配信などをしていれば、現地当局に拘束される可能性は十分に想定されよう。

しかし、ベラルーシで日本人が一帯一路の情報収集を理由に拘束されたとなれば、我々は上述のような分断が進む世界という観点で海外邦人の安全を考えていく必要があろう。ベラルーシは極めて親ロシア的な国家であり、同国のルカシェンコ大統領はプーチン大統領と良好な関係を維持するだけでなく、近年は中国との関係も強化している。

ベラルーシ軍と中国人民解放軍は7月、NATO加盟国のポーランドと国境を接するベラルーシ西部ブレストで合同軍事演習を実施し、人質救出作戦や実弾射撃演習などを通して交流を深めた。この期間に米国ではNATOの首脳会合が開催されており、ベラルーシ自身が欧米主導の民主主義陣営とは一線を画し、それと対立する中露陣営の一国と位置付けているようにも考えられる。

また、ベラルーシは同月、中国やロシアが主導する上海協力機構に正式に加盟し、8月下旬には中国の李強首相がベラルーシの首都ミンスクを訪問してルカシェンコ大統領と会談し、安全保障や貿易、エネルギー、金融など幅広い分野で協力を強化していくことで一致した。

分断が進む世界において、ベラルーシのようなケースは他国でも発生する可能性が考えられる。

中国寄りのラオス・カンボジアでも

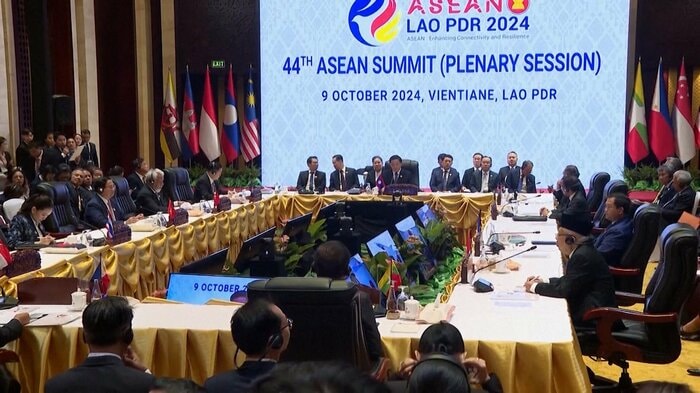

例えば、石破首相の外交デビューとなったラオスでのASEAN首脳会議でもASEANの分断が顕著に見られ、フィリピンは欧米寄りの姿勢を鮮明に見せているが、中国から多額の資金援助を受けるラオスやカンボジアなどは中国寄りの姿勢を鮮明にしている。

実際、ラオスでは昨年7月に中国の元人権派弁護士が現地の警察に拘束されたが、この弁護士は米国にいる家族に会うため中国を出国した後、経由地のラオスで拘束されたという。拘束された理由について具体的なことは明らかになっていない。

こういった状況では、カンボジアやラオスに滞在する日本人が中国についての情報を収集していたとして拘束されるケースも可能性としては排除できないだろう。

アフリカ・サヘル地帯の国でも

また、アフリカのサヘル地帯にあるマリやブルキナファソ、ニジェールでは近年相次いで軍事クーデターが発生し、実権を握った軍事政権は欧米に反発する一方、ロシアとの関係を強化している。

サヘル地域の国々を訪問する邦人、ビジネス開拓を目指す日本企業はそもそも少ないだろうが、分断が進む世界においては、特定国の外交関係、欧米との距離感、中国やロシアとの関係性などを考慮し、日本としては親中国、親ロシア的な国家における邦人の安全を国際関係の観点から検討する必要があろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】