海や山、森など豊かな自然と、そこに虫や鳥、動物など多様な生き物が暮らす地球の姿。

かつては維持されていた生態系が、人間の手によって破壊され続けています。

1990年以降、世界では4億2000万ヘクタールもの森林が失われてきました。これは日本の国土の11倍にも相当する広さです。(『森林資源評価報告書2020』 FAO国連食糧農業機関)

また、絶滅危機にある野生動植物のレッドリストには4万5321種が記載されており、多くの生き物が絶滅の危機にさらされています。

このままだと自然環境はあるべき姿からどんどんかけ離れ、気候危機も加速、経済的なダメージはもちろん、私たち人間の健康や生活を脅かしかねません。

放置された森林は土砂災害や地滑りのリスクも

9月初旬、番組の撮影で東京あきる野市にある森に行きました。森の中は涼しいかと思いきや、汗だくになるくらいの暑さ。放置された暗い森ではこのような木漏れ日は見られません。適度に間伐をし、ちゃんと日の光が差し込むようになっていることで、下草が生え、生き物が集まってくる。それによりふかふかな土をつくり雨がしみこみやすくなり、豊かな水が育まれるのです。土砂災害を防ぐことにもつながります。

こうした自然が本来持つ力を回復させようという今注目のアプローチが「ネイチャーポジティブ」です。

一言でいうと、「自然の劣化を食い止め回復の軌道にのせる」ということです。2022年12月に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で2030年グローバルターゲットの1つに盛り込まれ、世界的な目標として掲げられています。

気候変動対策というと温室効果ガス削減などがまず思い浮かびますが、近年この「ネイチャーポジティブ」が気候変動や生物多様性だけではなく、社会経済の発展、コミュニティの創出、防災・減災や食料問題など複数の社会課題の解決につながるということで、取り組みが盛んになってきています。

企業が生態系の保全に取り組む意味

私が訪れた森も、飲料メーカー サントリーが管理する全国26ヵ所の「天然水の森」の1つ。製品づくりに欠かせない良質な地下水を育むために2003年にスタートした活動です。

社員も研修の一環として天然水の森の管理を体験しているそうです。また、伐採された木は「育林材」としてカフェやオフィスの家具に形をかえて利活用されています。

生き物が住み続けられる森を

森の中をぐんぐん歩いていくと、木の上に何やら大きめの箱が…聞いてみると、フクロウのための巣箱とのこと。

猛禽(もうきん)類が住める太い木があるかどうかは、森の豊かさのバロメーターになるそうですが、今は太い木が減ってしまいフクロウが“住宅難”に陥っています。そこで、木が育つまでの緊急措置として「フクロウの巣箱」を設置しているとのこと。実際ここでフクロウの親子が暮らしているそうです。

生態系のバランスを回復させると一口に言っても、容易なことではありません。

増えすぎたシカによる食害や「ナラ枯れ」(ミズナラやコナラなどの木でおきる伝染病)など対処すべき問題はたくさんあります。

製品づくりに欠かせない安心・安全な地下水を守るにはどうしたいいかを考えた際にたどり着いたのが森を再生させること。今では全国で1万2000ヘクタールにも及ぶ森林の豊かさを守っています。

自然を活かした豊かな地域づくり

自然と共生することの重要性を広く知ってもらうには、コミュニティでつながることも大切です。東京調布市にあるNTT e-City Labo。ここでは循環型社会に向けた様々な実証実験が行われていています。

敷地内にはみんなで野菜を育てて味わう喜びを体感できる場として、都市型スマート農園「つながる∞ファーム」がありました。ICTを活用することにより、農業未経験者でも手軽に野菜を栽培できる仕組み(システム)を導入しています。

中に入ってみると、近隣住民が楽しそうに会話をしながら手慣れた様子で野菜の手入れをしていました。小学生のお子さんが収穫していたのはオクラ。お母さんと一緒にこの農園に頻繁に来ているということで、「これ、生でも食べられるんだよ!おいしいよ!」と採れたてのオクラを見せてくれました。

食糧自給率が38%と先進国で最下位の日本で、「食」と「農」と「健康」の課題解決を目的とした農体験は、誰でもできるネイチャーポジティブの取り組みです。

地産地消と食ロス削減へ

施設の入り口付近に設けられたちょっと変わった自動販売機。

ここでは生のトマトが売られていました。お金を入れると遠隔営農実証ハウスで栽培されたトマトがゴロっと出てきました。規格外品のトマトを使った冷凍食品もあり、どちらも地元の方に大人気だそうで、トマトは品切れの場合もあるそうです。

そのほかにも、気候変動や担い手不足が深刻な問題となっている農業を持続可能にするため、ICTやロボットを使った次世代型農園なども行われており、企業や自治体の方は、事前に予約をすれば施設を見学することも可能です。

2050年のゴールにむけて

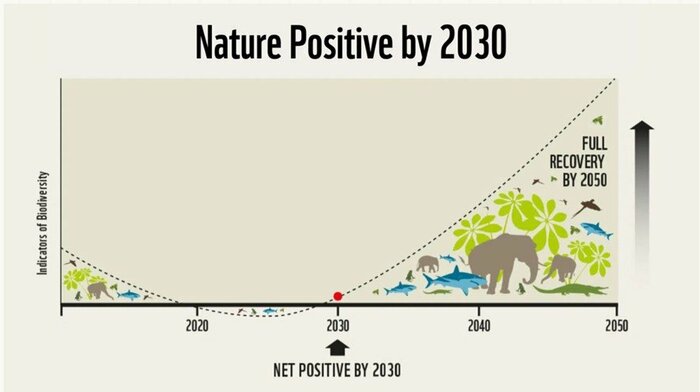

ネイチャーポジティブがめざすのは、2050年の自然の完全回復です。

ただ、それより前の2030年までにプラスに転じさせようという目標が掲げられています。それが30by30(サーティ・バイ・サーティ)呼ばれるもので、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全(環境省HPより)することを掲げています。

このアライアンスには、すでに400を超える日本企業と66の自治体、200以上のNPOが参画しています。

今回ご紹介した森の再生や地域社会を巻き込んだ取り組みは、自然が持つ様々な機能を活かした解決策ネイチャー・ベースド・ソリューション(Nature-based Solution)の1例です。

人間が壊した自然を人間が元に戻すのは言ってみれば当然のこと。

企業だけではなく、個人・NPO・自治体それぞれができるネイチャーポジティブに向けたアクションを強化することは、自然と共生する私たちの使命といえるのではないでしょうか。