中性脂肪と聞くと肥満気味の中高年というイメージがあるかもしれないが、実は近年、若い世代の痩せ型の人に“隠れ肥満”が増えているという。放っておくと「脂質異常症」を引き起こす可能性もあるといい、医師は警鐘を鳴らす。

欠かせないエネルギー源だが…

福井大学病院内分泌・代謝内科の銭丸康夫医師に話を聞いた。

そもそも中性脂肪とは「食事からの栄養素をもとに身体でつくられた脂質の一種で、エネルギー源となる物」と銭丸医師は説明する。

脂肪や炭水化物は生活に欠かせないエネルギーだが、取りすぎると体に様々な悪影響を及ぼす。

銭丸医師は「脂肪だけではなく、炭水化物もたくさん取れば余剰のエネルギー源となるため、それが体の中で中性脂肪に変換されてしまう」と注意を促す。

「隠れ肥満」の基準は

中性脂肪が増えると、肥満など外見の変化だけでなく体内にも変化が表れる。

中性脂肪やコレステロール値が高いと動脈硬化が進展し、心臓、脳血管に病気を引き起こすリスクが増加する可能性があるという。

恐ろしいのは、中性脂肪の値が高くなっても、自覚症状がほとんどないことで気付かないうちに肥満になる「隠れ肥満」の可能性があることだ。

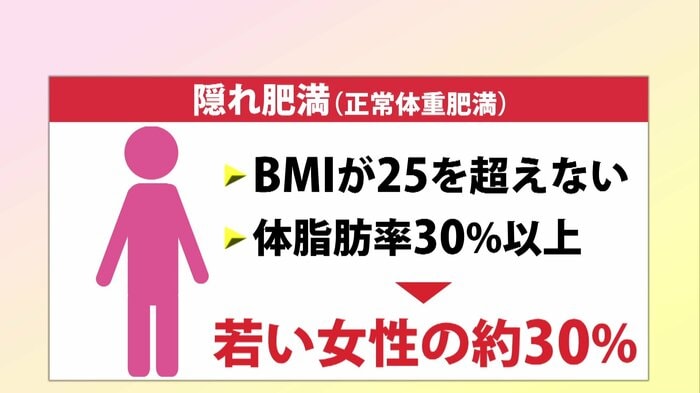

基準としては、体重と身長から算出される肥満度を表す体格指数(BMI)が25を超えると肥満となる。例えば、20歳女性の平均身長体重でみると、158センチ・49キロのBMIは、体重÷身長の二乗で約19.6となる。

ただ、隠れ肥満の場合は、BMIが25を超えていないにもかかわらず、体内に蓄積された体脂肪率が30%以上ある状態を指す「正常体重肥満」と呼ばれ、若い女性の約30%がこれに該当すると言われている。

3つの検査値異常から診断される「脂質異常症」

さらに、中性脂肪がもたらす自覚がない症状がもう一つある。「脂質異常症」だ。

「脂質異常症」とは、血液中の脂質の値が基準値から外れた状態を指す。

銭丸医師によれば「体内の血液中LDL(悪玉コレステロール)が高く、HDL(善玉コレステロール)が少なく、中性脂肪が高い。この3つの検査値の異常によって診断されるのが脂質異常症」だという。脂質異常症はそれ自体に自覚症状もなく放置されがちだが、動脈硬化を進行させ心疾患や脳血管疾患のリスクを高めることから、“サイレントキラー”とも呼ばれる。

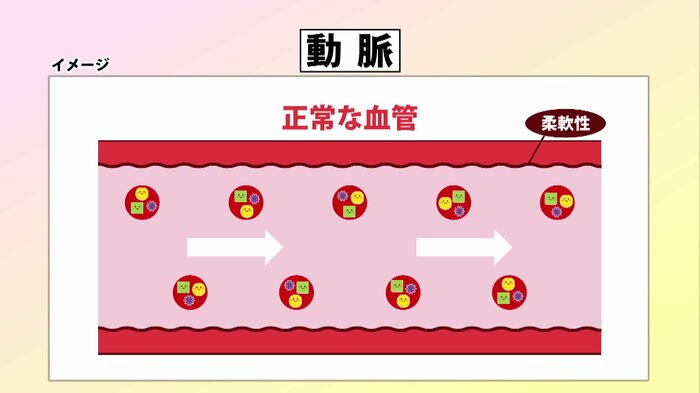

動脈は心臓から送り出される血液を全身に運び、栄養や酸素を行きわたらせる役割があるため、勢いよく押し出される血液の圧に耐えられるよう、柔軟性が備わっている。動脈硬化とは、この血管の柔軟性が失われ、固くなる状態を指す。

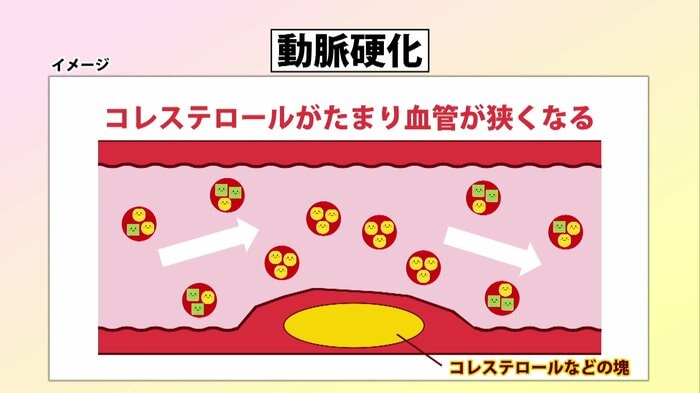

血液中の悪玉コレステロール(LDL)が増えすぎると、コレステロールは動脈の壁の内側に入り込んでたまってしまう。その結果、動脈壁は厚く硬くなっていき、さらに善玉コレステロール(HDL)が少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになる。

脂質も動脈を通って全身の組織に運ばれるが、脂質異常症の症状があると、動脈の内側に悪玉コレステロールなどの脂質がたまってコブのようなものができ、そのコブが大きくなることで血管が狭くなり、破裂して血栓が詰まる。その結果、心疾患などの病気を引き起こす。

大事なのはやはり「検診」

中性脂肪自体は動脈硬化への直接の原因にはならないが、中性脂肪が増えすぎると悪玉コレステロールが増え、善玉コレステロールが減りやすくなることが分かっていて、3つのバランスが重要となってくる。

それには、日頃の生活習慣を見直し健康維持を心がけることが大切だ。

銭丸医師は「脂質異常症も自覚症状がないのが特徴。知らないうちにどんどん動脈硬化が進んで、ある日突然重い病気になってしまうのが1番怖い」としたうえで「やはり検診が大事」と強調する。

自覚症状がなく発見が難しい「隠れ肥満」と「脂質異常症」。日頃の食事はバランス良く過食にならないようにし、エネルギーを消費するための運動を続けるなど生活習慣を見直したうえで、定期的に検診を受けて見逃さないようにすることが重要だ。

(福井テレビ)