福岡市・天神にある書店が2024年8月14日、静かに店を閉じた。閉店したのは福岡県内の書店チェーン「積文館書店」の天神地下街店。店は約50年前に天神地下街が開業した当初から営業を続けてきた“老舗”だ。閉店の理由について運営会社の積文館書店は、借りていた店舗の契約が終わったためとしている。

突然の閉店に訪れた客からは惜しむ声が多く聞かれた。「天神地下街では、ここしか書店がなかった。いつも来ていたので悲しい」と話す女性や「この日で閉店?知らなかった。普通に通っていて…、書店が少なくなってきてますね」と話す女性もいた。

電子書籍の普及などデジタル化加速

天神地区の書店を巡っては、1990年代後半に大型書店が相次いで出店。「天神ブック戦争」とも呼ばれた。しかしその後、ネット通販や電子書籍の普及などデジタル化が加速。煽りを受けた書店業界は経営の厳しさを増し、直近10年でみると全国で3割の書店が姿を消している。

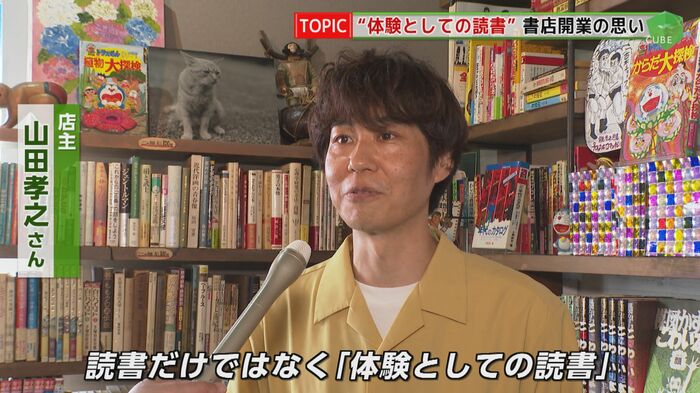

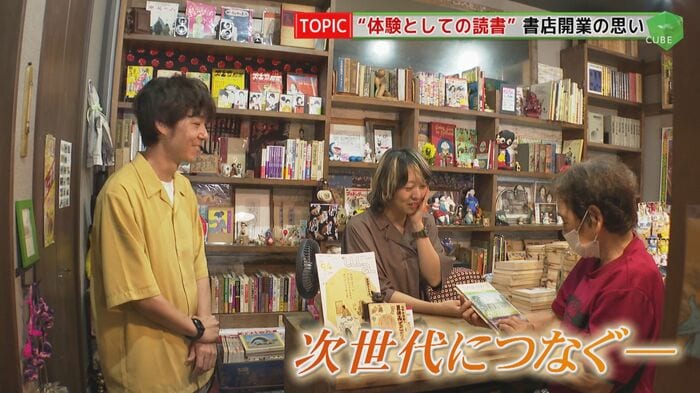

全国で書店が減る一方で、新たな動きもある。2024年4月、福岡市内にオープンした書店「ふるほん住吉」。店主の山田孝之さん(41)は、イラスト関係の仕事をする傍ら「山田全自動」や「Y氏」のペンネームで執筆活動を続けている。

読むだけではなく“体験”としての読書

幼いころから本が身近な存在だったという山田さん。書店が次々と閉店していくことに寂しさを感じ、開業を決意したという。「読書だけではなく、“体験”としての読書、書店に行って本を選んで本を買うことはこれからも続くと思う。インターネットで買えないような本との出会いを見つけてもらう場を提供したい」と開店への思いを語る。

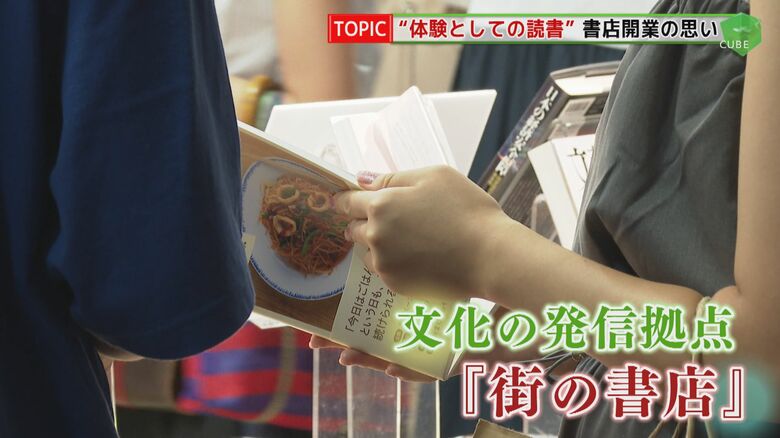

「ふるほん住吉」の本棚に並ぶ1万5000冊に及ぶ古本は、昭和初期の本や絶版になった漫画など、ジャンルや発行時期もさまざま。開店から3カ月が過ぎ客足も少しずつ伸びている。この日、訪れた女性は「ネット通販や携帯で読むことはできない。私は読まない。紙の感じを手で取って見るのが良い。なんとも言えない」と本の魅力を語っていた。

店主の山田さんは「情報として本を読むだけではなく、コレクションとして本を買うことはなくならないと思う。リアルな店舗でなければできない。書店の意味はあると思う」と文化の発信拠点としての役割を担う街の書店の意味を語る。

業界をとりまく環境が厳しさを増すなか、書店の存在とその閉店は、次の世代につなぐ地域の課題となっている。

(テレビ西日本)