7月、福井・越前町で68歳の高齢女性が自宅で熱中症とみられる症状で死亡した。熱中症は屋外だけでなく、室内でも起こる。油断できない「室内熱中症」について、注意すべき点や対策を取材した。

室内で過ごす時に覚えておきたいこと

消防庁によると、熱中症の約4割が住居(敷地内のすべての場所を含む)で発生している。

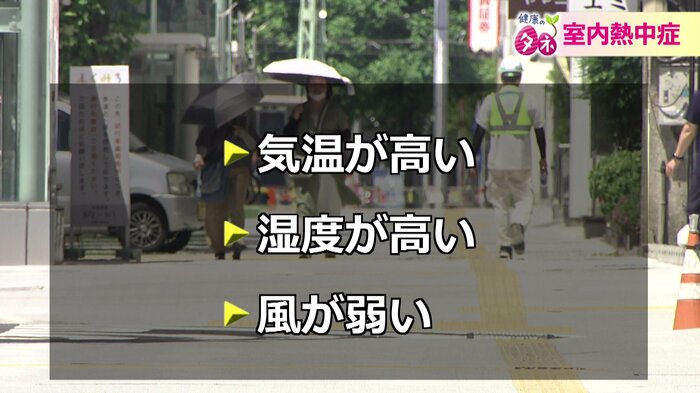

熱中症が起こりやすい環境は3つある。

1)気温が高いとき

2)湿度が高いとき

3)風が弱いとき

これらに当てはまるときは室内でも熱中症の危険がある。

福井県済生会病院・前野孝治医師は「室内にいるときは少しずつ汗をかいていくので、喉の渇きなどに結び付きにくく、知らぬ間に熱中症になってしまう」と説明する。

家の中で特に注意が必要なのは、次の場合だ。

・日当たりのいい部屋で過ごすとき

・キッチンで料理をするとき

・トイレや浴室など冷房のない場所を掃除するとき

・夜寝ているとき

冷房機器や除湿器などを使って快適な環境を保ち、屋外と同様にこまめに休憩や水分をとることが必要だ。特に気を付けてほしいのが“高齢者”。前野医師は「高齢者の場合、暑さを知覚する機能が低下するので、暑さを感じにくく喉の渇きも感じにくいので、水分をとるきっかけが難しい」と指摘する。

室温をこまめにチェック!

高齢者の熱中症対策に必要なポイントは、部屋の温度と湿度を実際に測ること。前野医師も自宅で実践しているという。

前野孝治医師:

夏場は室内の温度・湿度を見られるようにしている。外の温度が高いと、エアコンの設定温度が28度でも部屋の温度は29度とか30度になるので、エアコンの設定を少し下げたりして調節している。

前野医師によると、室温28度・湿度50%を目安に実際の気温をモニターしながら、それぞれの体感に合わせて調節する。その際、エアコンの設定温度を上げすぎるのは危険なので、靴下や薄手の上着を着用するなどして調整するのがおすすめ。高齢者については体感に頼り過ぎないことも重要だという。

水分補給は時間を決めて

また、高齢者は“喉が渇いたな”と思った時には、かなり脱水症状になっている可能性があるので、喉が渇いてから飲むのではなく、時間を決めて必ず水分をとることが必要。

例えば、「2時間ごとに飲む」や「入浴前の前後に飲む」などタイミングを決めて水分補給をするのが望ましいという。

最後に前野医師は熱中症について「無理と無知で起こる」と強調し、普段からの啓発も大切だと話す。

前野孝治医師:

“自分だけは大丈夫”と自信満々の人が多いが、しっかりとした知識がないと、こまめに水分とるなどの行動につながらない。

室内でも熱中症になることを理解し、家族や友人同士で声を掛け合い、しっかりと予防する必要がある。

(福井テレビ)