秋から春にかけて広島・廿日市市の宮島に押し寄せ、原生林を枯らしてしまう“黒いギャング”。

国内外から多くの観光客が訪れる世界遺産の島で、カワウの被害を食い止めるための試みが少しずつ成果を見せ始めている。

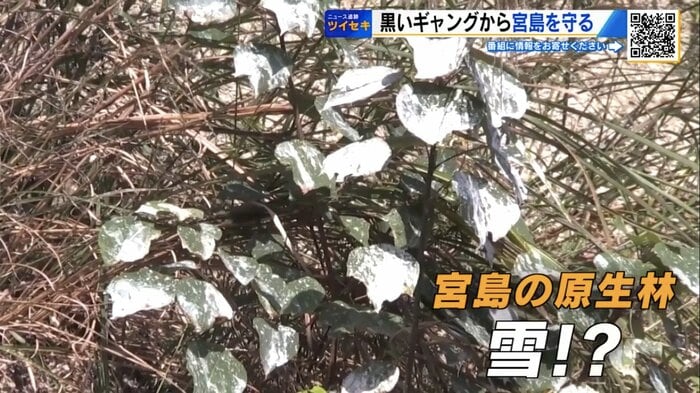

宮島の原生林に「白い異変」

10月30日の早朝、世界遺産・厳島神社を背に、廿日市市と県の職員が観光地とは反対側の島の北東部に入った。

山の斜面にドローンを飛ばし、職員たちは手際よくテープを張りめぐらせていく。

「こう張るん?」

「こう!」

「まわるように?難しいことを言う…」

笑い交じりのやりとりの中で、環境に配慮した素材のテープが風になびく。

なぜ、このような対策が必要なのか。

秋だというのに、周辺の草木には雪が降ったような「白い異変」が見られた。山肌にはかつての被害の痕跡も残っている。木々が枯れ、白く変色した一帯は今も痛々しい。

“黒いギャング”の正体

原因は、冬場に大群で押し寄せるカワウ。

ここ10年ほどで急増した個体が宮島を寝床にし、白いフンに含まれる酸性物質で原生林を枯らしてしまう。さらに魚を食い尽くす「食害」も発生し、“黒いギャング”と呼ばれてきた。

「一気に飛んだ!夕日に染まった空に数えきれない黒い点が羽ばたいていく。うわぁ、すごい量だ」

2023年冬、記者が目にしたのは、まさに空を覆うほどの“黒い集団”だった。

「寄せつけない工夫」の効果は?

2024年は早めに対策を講じた結果、飛来数が激減。前年に2066羽だったカワウが、2024年12月にはゼロになった地点もあったという。

「この時期、本来なら結構いるはずの場所にいなくなった。宮島で継続してやることが大事。それしか打つ手がない」

宮島漁協の丸本孝雄組合長は厳しい表情で語る。

そして今、確かな変化が現れている。

2024年1月に土がむき出しだった斜面。同じ場所を2025年10月に撮影すると、ところどころに緑の木々が戻り始めていた。テープ対策によって“寝床”を失ったカワウが近づかなくなり、自然の力がゆっくりと息を吹き返しているのだ。

「このまま根が張ってくれれば…」

丸本組合長は、船の上から静かに斜面を見つめていた。

宮島は「特別史跡」と「特別名勝」の両方に指定されており、たとえ木々が枯れても人為的に植え替えることはできない。植物の自然な回復を待つしかないのだ。

だからこそ、島にカワウを近づけない“未然の防御”が鍵となる。

宮島漁協によると、今回テープを張った2カ所では、その後カワウの姿は確認されていない。緑の回復はまだ途上だが、環境に配慮した対策が確かな成果を見せ始めた。

宮島の原生林が、再び豊かな緑で覆われる日を目指して――地道な努力が続いている。

(テレビ新広島)