沖縄県うるま市の小学校では、これまで、1学期の終業式に児童に配付していた通知表「よいこのあゆみ」を廃止した。取材してみると子どもたちの学習だけでなく、教諭にもメリットがあるなど、様々な面が見えてきた。

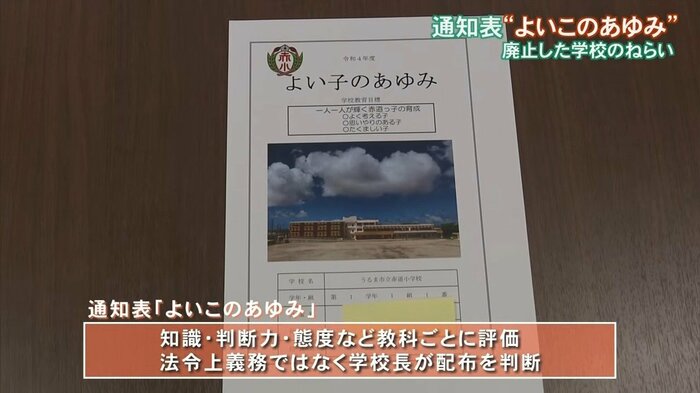

実は校長の判断で配布するか決めることができる

うるま市の赤道小学校はこの日、1学期の最終日を迎えた。

2024年はこれまでとちょっと変わったことがある。

沖縄テレビ 金城わか菜アナウンサー:

こちらの小学校では、これまで配付されていた通知表「よいこのあゆみ」が、2024年度からすべての学年で廃止されることになりました

知識や判断力、態度などを教科ごとに評価する通知表「よいこのあゆみ」は、法的な根拠はなく、校長の判断で配付するかどうか決めることができる。

学期末にドキドキしながら先生から受け取った通知表は、保護者にとってもなじみの深いものである。

廃止するのはなぜだろうか?

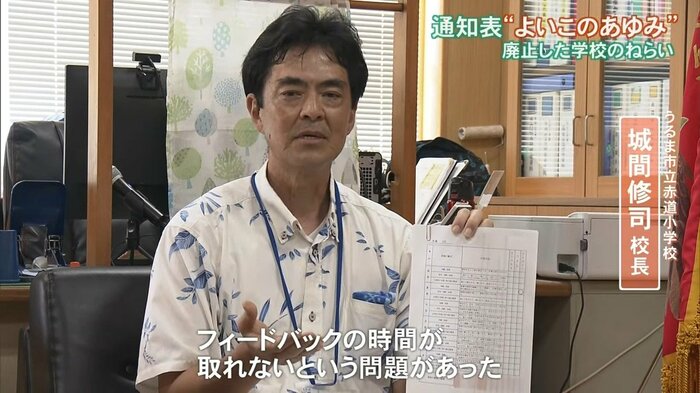

うるま市立赤道小学校 城間修司 校長:

これまでの通知表は、終業式に配布するのがほとんどでしたので、フィードバックの時間が取れないという問題がありました。あなたは、知識・理解は「がんばろう」でしたよと〇がつく。子どもたちがそれを見たときに、自分の課題がなにかわかりにくいという問題があります

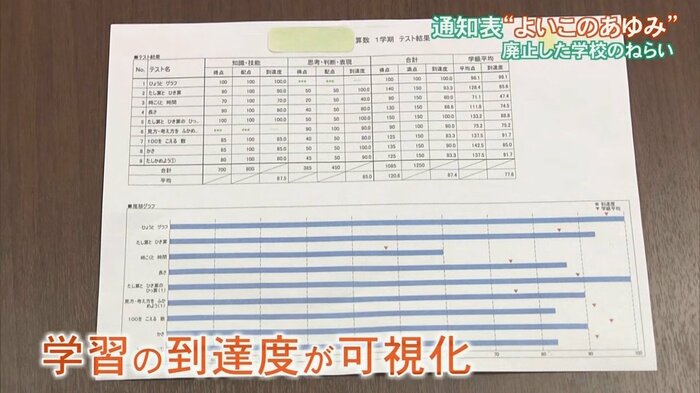

こうした課題を解決しようと、赤道小学校では2023年度、試験的な取り組みとして2学期のみ、通知表の代わりに単元テストの結果を記した「個票」を配付。それをもとに三者面談を実施した。

教諭たちからは、それぞれの学習の到達度が可視化され、児童本人や保護者に伝えやすかったという反応があった。

うるま市立赤道小学校 城間修司 校長:

子どもたちと振り返りの時間を多く取れて良かったのと、課題を共有できたという感想が多かったです。フィードバックにつながりやすいのかなと思います

通知表作成は教諭の大きな負担に

そしてもう一つ、通知表廃止に踏み切った背景が…。それは「教員の負担軽減」である

小学校教諭になって2年目の国場ひかりさん。

初めて担任を受け持った2023年、通知表の作成に多くの時間が割かれた。

国場ひかり 教諭:

テストを終わらせないといけない、授業も進めないといけない、通知表もしないといけない、プールの学習も進めないといけないと盛だくさんのときに通知表も頑張っていたので、とても大変でした

経験を重ねた教諭にとっても、通知表作成は重くのしかかる業務。

久高唯秀 教諭:

所見欄に文字がズレないように線をひいて、下書きをして上書きし、消しゴムで消す。よいこのあゆみでは子どもたちは、「よくできました」の〇の数を数えて勝負するので、個票だとできている部分、できていない部分がわかるのが良いです

一方で、これまで通知表の所見欄に記してきた生活面へのコメントをどう伝えていくか模索する教諭も…

澤岻澄美礼 教諭:

個票では以前あった所見の内容が伝えられないので、夏休みでの個人面談を通して、子どもたちと保護者たちに日頃がんばっていることを伝えていきたいなと

既成概念にとらわれず業務をスリム化

「学習のフィードバック」と「教員の業務の効率化」を図った通知表の廃止。

専門家である琉球大学教授の西本裕輝さんは、「膨らみすぎた教員の業務をスリム化しようとする取り組みは、歓迎すべきことであり、三者面談で日頃の生活の様子を口頭で伝えるようにする方が、かえって誤解なく正確に伝わることもある」と評価する。

しかし、従来の通知表を廃止するには、これまで以上に密なコミュニケーションが大切で、そのためにさらなる業務が増えては本末転倒だと釘を刺す。

琉球大学 西本裕輝 教授:

子どもたちの教育を保障しつつ、先生たちの業務量を減らしていく。この二つのバランスをみながら、慎重に進めていかなければならないと思います

個票をもとに家庭学習の計画

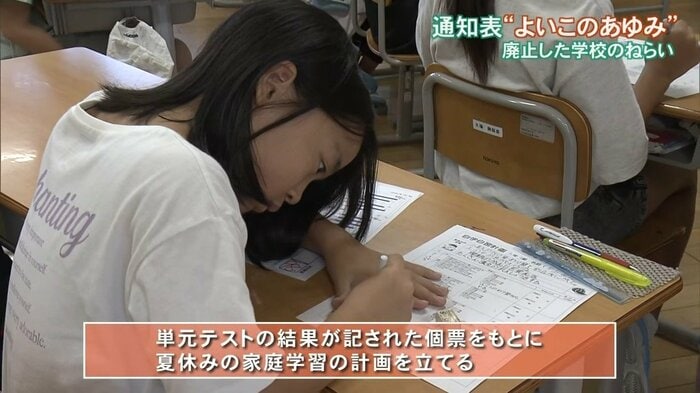

1学期の最終日。5年生の教室では、通知表にかわる「個票」が手渡された。

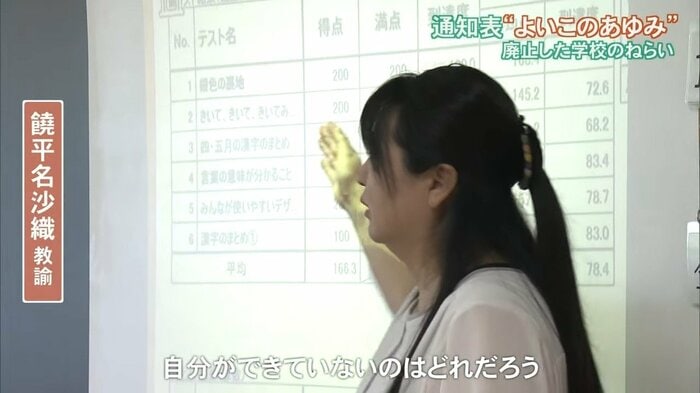

饒平名沙織 教諭:

自分ができていないのはどれだろう、単元を見てみてください。漢字なのかな、読み取りなのかな。自分で見てみて、探してみてください

単元テストの結果が記された個票をもとに、子どもたちは自ら夏休み期間に取り組む家庭学習の計画を立てる。

饒平名沙織 教諭:

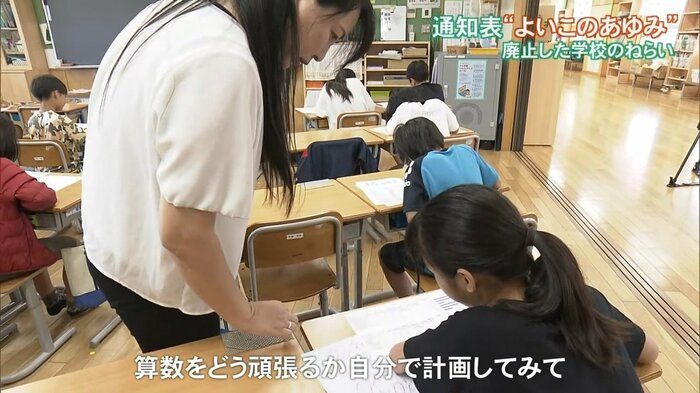

ここは大丈夫だね。算数をどうがんばるか自分で計画してみて

教諭から与えられる宿題だけではなく、主体的に取り組む「自学自習」を進めている。

男子児童:

少数の割り算をがんばる。

饒平名沙織 教諭:

少数の割り算が自分の課題だったわけね

女子児童:

私は漢字が得意だけど、とめ・はね・はらいができていないので、そこを直したいと思います

うるま市立赤道小学校 城間修司 校長:

ここまでできると思わなくて。今日の姿は3学期頃の姿を想定していたので、非常にびっくりしています。子どもが主体的に自分の学びを振り返り、次につなげるという点で、これからどんどん変わっていくと思います

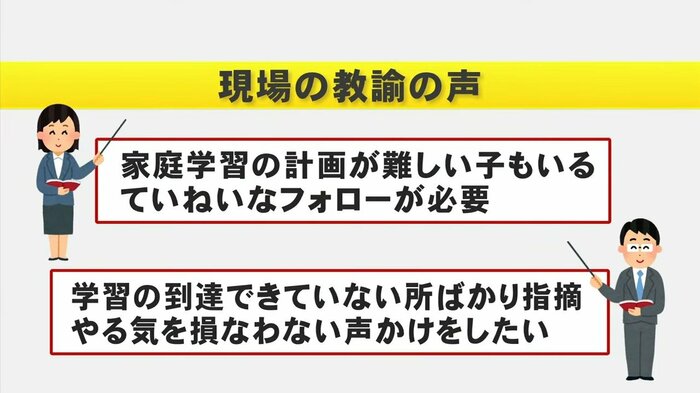

現場の教諭からは、「個別票を使ううえで注意したいこととして、家庭学習の計画が難しい子もいるので、ていねいにフォローしたい」。また、「学習の到達できていない所ばかりが指摘され、子どもたちがやる気を損なわないような声掛けをしたい」といったことが聞かれた。

また国語や算数だけでなく、音楽や図工といった数値化が難しい教科の評価にどう広げていくかも今後の課題である。

(沖縄テレビ)