沖縄県でアメリカ兵による少女を誘拐し性的暴行をした事件が明るみになったのは、発生から半年が過ぎてから。この間、政府や県警は県に情報を伝えておらず、その後もアメリカ兵による暴行事件が発生していたことも分かり、再発防止の観点からも通報体制のあり方が問われている。「公益性」か「プライバシー保護」か、識者の視点を交えながら考える。

事件が明るみになったのは半年後

那覇地裁で2024年7月12日に行われた初公判。事件は2023年12月に発生し、明るみとなったのは2024年の6月下旬。

この事件が発覚した直後、県内では5月にも、アメリカ兵による女性への性的暴行事件があったことも報道によって明らかとなった。

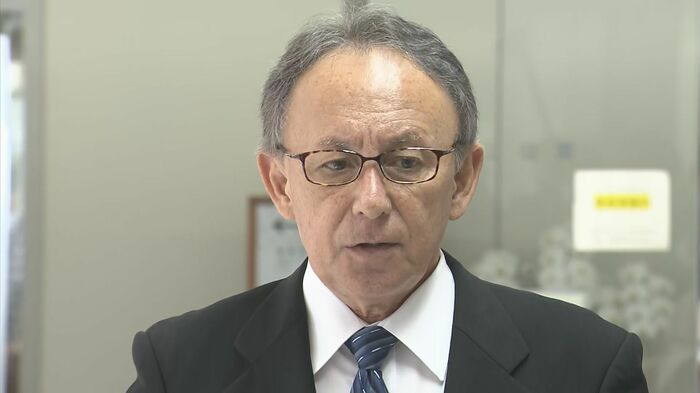

言論法に詳しい専修大学の山田教授は、一連の事件が政府や県警によって県や関係市町村に伝えられていなかったことを問題視する。

専修大学 山田健太教授:

米兵の性犯罪であるという県民にとって極めて重要な命、生活の日常的な安全に関わる事案でありますから隠すことはありえない

1997年の日米合意では県や市町村への通報を定める

公表しなかった理由について林官房長官は、「関係者の名誉・プライバシーへの影響、将来のものも含めた捜査公判への影響の有無程度を考慮し、公表するか否かや、その程度および方法を慎重に判断している」と述べた。

1997年に日米で合意された、在日アメリカ軍の関係する事件や事故に関する通報手続きでは、日本人が巻き込まれた場合、各地の防衛局を通じて県や市町村に通報すると定めている。

しかし、アメリカ兵による性的暴行事件は2023年12月から2024年5月までに5件発生していましたが、関係省庁や県警は県に通報していない。

こうした対応に玉城知事は強く反発した。

玉城知事:

情報が先に提出されていれば、我々から米側にも国に対しても申し入れをして被害が発生することがないようにという注意を出来たと思います

山田教授は、警察や政府機関は逮捕起訴段階において、公権力を行使した事実を遅滞なく開示する義務があるとしたうえで、社会の公益性にかなうものについては被害者の人権に最大限に配慮をしつつ公開すべきとしている。

専修大学 山田健太教授:

米兵の性犯罪というのは、事件の中でも最上級の公共性公益性があるものであって報道することが大原則となります。初めにプライバシー保護ありきになると、全ての事件は公開できないし報道できなくなってしまうということになると思います。

玉城知事は、再発防止の観点からも「被害者のプライバシー保護に最大限重点を置いた上で」として、情報共有のあり方について自身の見解を示しています。

玉城知事:

具体的な地名や状況などを伝えなくても、注意喚起は十分に図ることができる。アメリカ軍による事件・事故が発生した場合には、綱紀粛正を呼びかけることなどの要請も行うことができるので、情報の周知徹底は非常に重要だ

在日米軍の約7割が集中しているが故の被害が浮き彫り

県によりますと、1989年から2023年の35年間でアメリカ軍構成員による不同意性交などの摘発件数は県内で41件で、全国88件の46.6%を占める。

いっぽう、女性団体によると性犯罪ゆえに被害者が泣き寝入りして、警察に訴えていないケースも多く、摘発件数については氷山の一角と捉える。

在日米軍の専用施設の約7割が沖縄に集中しているが故の被害が浮き彫りとなったかっこうだ。

専修大学 山田健太教授:

政府が真摯に向き合っていないということが今回の一連の事案の一番根底にある大きな問題だなと思っていて強い憤りを感じている。やはりこれは沖縄を見下している。この問題をきちんと全国で共有して問題を解決する少しでも良い方向に、情報共有が進むように問題を解決していく必要がある。

林官房長官は7月5日、アメリカ兵による性犯罪など警察が発表していない事件について、可能な範囲で県に情報を伝達すると通報体制の見直しを発表した。

しかし、「可能な範囲」としていることからも、見直しがなされているのか今後、注視していく必要がある。

(沖縄テレビ)