日常に使われる「フラッシュバック」という言葉。

過去を思い出して嫌な気持ちになる一般的に使われる「フラッシュバック」と異なり、トラウマ関連疾患で使われる「フラッシュバック」は意味合いが異なる。

田町三田こころみクリニックでトラウマの専門外来を行う、精神科医の生野信弘さんの著書『トラウマからの回復』(扶桑社)では、複雑性PTSDなどの診断をされた患者の体験をベースにした回復までのストーリーとその解説をしている。

複雑性PTSDは幼少期に「持続的・反復的」なトラウマを経験することで後に発症してくる疾患のこと。その中心にあたる症状が「解離性フラッシュバック」と言われている。

本著から、解離性フラッシュバックの特徴について一部抜粋・再編集して紹介する。

解離性フラッシュバックとは?

幼少期に親から身体的・精神的虐待を受けたトラウマ体験があり、現在は両親とも疎遠になっているハナさん。

些細なことでこみ上げてくる怒りが収まらなかったり、なぜだかわからないネガティブな思考から離れられなかったりすることに加えて、急に恥ずかしさと劣等感が吹き出してくる、こうした症状に悩んでいた。

ハナさんに表れたトラウマ関連症状の一つ、フラッシュバック。この症状は、複雑性PTSDの治療の要でもあります。

フラッシュバックという言葉は「幼いころ見た光景がフラッシュバックした」「昔見た映画のシーンがフラッシュバックした」というように、日常会話でも使われていますよね。

ただ、トラウマ関連疾患で使われるフラッシュバックは、やや意味合いが異なります。

厳密に言うと、過去に受けたトラウマ体験をあたかも今その瞬間体験しているかのように感じること(=再体験症状)を指していて、私は日常会話レベルで使われるフラッシュバックと区別するため「解離性フラッシュバック」と呼んでいます。

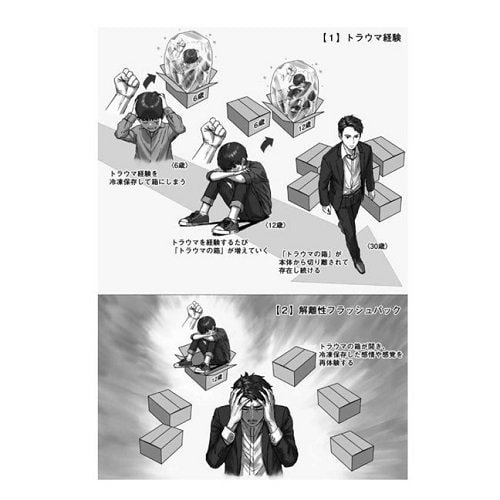

「解離性フラッシュバック」は、冷凍保存された記憶が解凍された状態、と言うことができるでしょう。

当時の自分の“心”を冷凍保存してしまう

では、解離性フラッシュバックはなぜ起きるのでしょうか?

複雑性PTSDをはじめ、トラウマを抱えている人は、過去に受けた傷を普段は心の奥底に押し込め、蓋をしているケースがあります。

トラウマ的な出来事(心の傷)は断片化して記憶されるため、トラウマ経験そのものを一連のエピソードとして記憶していない人も多いのですが、何らかの出来事がトリガーとなって心の奥底の蓋が開いてしまい、解離性フラッシュバックが起きてしまうのです。

あるいは、心の奥底に押し込めたトラウマは「冷凍保存した過去の自分の心」と考えることもできます。

たとえば、幼少期から思春期にかけてトラウマを体験した人がいたとします。

すると、その人はトラウマを体験したときの痛みや苦しみ、恥ずかしさなどを感じないようにするために、当時の自分の感情や感覚を「冷凍保存」してしまうのです。

冷凍保存してしまえば、辛かった出来事を表面上は感じる必要がなく、その後も日常生活を送ることができます。「冷凍保存」という方法は、辛い環境を生き延びるためのやむを得ない方法だったのです。

しかし、何らかのきっかけでトラウマ記憶が“解凍”されると、解離性フラッシュバックが現れてしまうのです。

心の一部にトラウマを体験した幼少期のままの自分の心の状態が冷凍保存されているわけですから、解離性フラッシュバックの症状が現れると、当時の感覚や感情を今ここでそのままもう一度体験しているような状態(=再体験)に陥ってしまいます。

日常の些細なことがトリガーに

幼少期から思春期にかけて虐待や育児放棄(ネグレクト)、性被害などの慢性的な逆境体験を受け続けてきた人は、心にいくつもの「冷凍保存した過去の自分の心」を抱えていることがあります。

本来なら一つに結合されているはずの心の一部がバラバラに冷凍保存されているため、トラウマを抱えている患者さんのなかには自己不全感を覚えたり、本当の自分の感情がわからないと訴える人もいます。

そして、日常生活の些細なことが、心に抱えるトラウマ記憶のいずれかを解凍させるきっかけ(=トリガー)になりえます。

それは会話中に交わされたセリフの一部かもしれないし、雷の音かもしれない。あるいは舞い落ちる枯れ葉がきっかけになるかもしれません。

過去に私が診てきたケースだと、幼いころに性的被害にあった方が、雨に濡れて地面に張り付いた紅葉を見て解離性フラッシュバックを起こした例もありました。

それは性被害を受けていたときに目にした景色の一部で、被害時の記憶はおぼろげで断片化していても感情や感覚は当時のまま蘇ってしまうのです。

体の不調もトラウマが発端のことも

エピソードに登場するハナさんは、30歳になってクリニックを訪れ、そこではじめて数々の不調はトラウマを発端としているものだと認識しました。

しかし、診断を受ける前までは解離性フラッシュバックが出現しているときも、過去のトラウマの記憶を思い出すことはありませんでした。

実はそれが解離性フラッシュバックの特徴の一つなのです。

一般的に使われるフラッシュバックという言葉は、過去の記憶を思い出すという意味で使われることが多いですが、解離性フラッシュバックは当時の記憶の断片が流れ込んでくるだけではなく、感情・感覚もまた圧倒的に押し寄せてくる「再体験」をするのです。

ハナさんは、友人の些細な一言がトリガーとなり、自分でも制御できない激しい感情の波にのみこまれました。

これは当時感じた恐怖や怒りが込み上げてきて、現在を圧倒してしまう、感情優位の解離性フラッシュバックです。

また、トラウマの再体験症状には聴覚性のフラッシュバックを伴う人もいます。

幼少期に身体的虐待とともに心理的虐待を受けた患者さんに多く見られる症状で、養育者などから繰り返し受けた言葉を、大人になっても再体験してしまう状態です。

これは当時の言葉が正確に再現されるのではなく、少しずつ文言を変えながら頭の中で繰り返されてしまうことになります。

ハナさんに現れた聴覚性のフラッシュバックも、親の言葉をそのまま思い出すのではなく、上司の声として再現されていました。

さらに、解離性フラッシュバックは悪夢というかたちで睡眠時に現れることもあります。そのため、複雑性PTSDや発達性トラウマ障害のかたの多くに睡眠障害がみられます。

生野信弘

1988年長崎大学医学部卒業、1995年同大学院修了。医学博士。同大学卒業後、長崎大学第二内科、佐世保市立総合病院で内科医長を務め、1998年にオーストラリア・モナッシュ大学の生化学・分子生物学科に2年間留学。帰国後、離島医療やホスピス緩和ケアに従事。2001年に精神科に転向し、現在は田町三田こころみクリニックで、過食症の対人関係療法とともに「複雑性PTSD」などトラウマ疾患の専門外来を行っている。精神科専門医・指導医。