自然災害、例えば大雨による洪水や土砂災害による甚大な被害は毎年のように発生している。特に梅雨の時期には大雨が多く、それに伴って、土砂災害や浸水、洪水などの危険も高まる。

このような災害が発生する前にどのような対策を取れば良いのか分からないという人もいるだろう。

まずは、自分の住んでいる場所を「ハザードマップ」で確認して、どのような災害が発生する可能性がある場所なのかを知ることが重要だ。

ハザードマップとは

ハザードマップとは、自然災害(土砂災害、洪水、津波、地震など)のリスクを予測して示した地図である。

これによって、災害リスクが想定される区域や避難場所、避難経路を地図上で知ることができる。日頃から確認しておくことで、防災対策や避難計画を立てる際にとても役立つ。

ハザードマップの重要性は「平成30年7月豪雨」によって改めて浮き彫りとなった。西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨に見舞われた。特に被害が甚大だった岡山県倉敷市真備町では、ハザードマップの洪水浸水想定区域と実際の浸水範囲がほぼ一致しており、土砂災害が発生した場所の大部分は土砂災害警戒区域として指定されていたのだ。豪雨の前から、災害が予想される地域は既にハザードマップで明らかになっていたのである。

平成30年7月豪雨翌日の岡山・倉敷市真備町のようす

平成30年7月豪雨翌日の岡山・倉敷市真備町のようす洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に対して、避難行動を促す情報が発令されていた。しかし、非常に残念ながら人的被害を防ぐことはできず、被災者は高齢者が多かった。被害を最小限に抑えるには、正確な情報を受けて迅速に行動するということが大切になってくる。このためにも、まずは平時にハザードマップなどを活用し、正しい情報を知るということが重要なのである。

ハザードマップの入手方法と見方

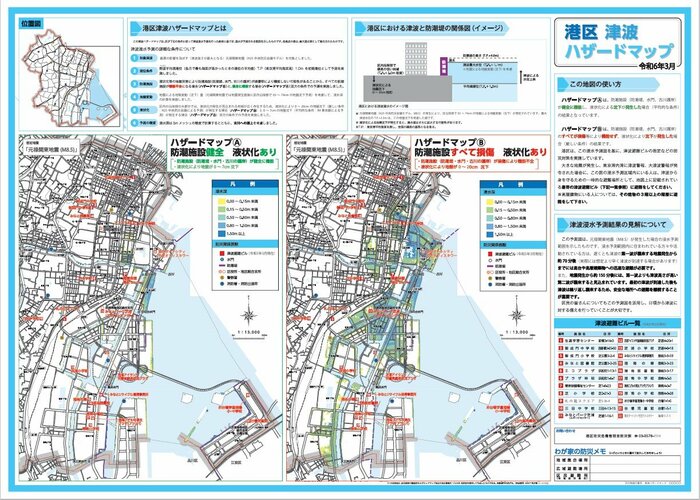

各市区町村はそれぞれの管轄区域に対するハザードマップを作成し、市区町村のホームページに掲載したり、紙媒体として発行したりしている。

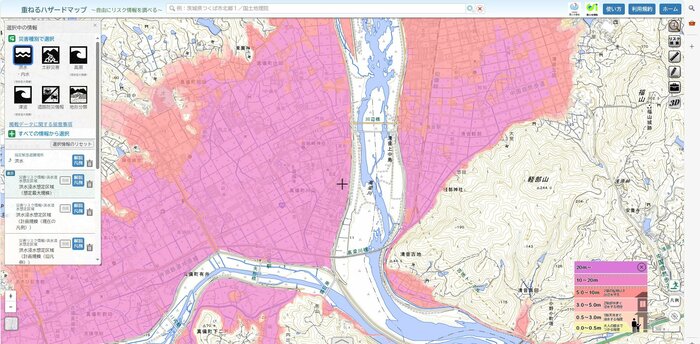

また国が公開しているハザードマップもある。「ハザードマップポータルサイト」というもので、国土交通省が作成し、ホームページで公開している。このページでは日本各地のさまざまな災害リスクを閲覧することができる。

中でも、各種ハザードマップを重ねて、その地域で発生し得る複数の災害リスクを一度に見ることができる「重ねるハザードマップ」というものがある。

「重ねるハザードマップ」の便利なところは、自分が住んでいる地域だけでなく、子供の学校や通学路、家族の職場、実家などがある地域の確認もできるところだ。

ページに入ってまず地域を選ぶが、「住所から探す」という検索バーがあり、そこに自宅や離れている場所に住んでいる家族の住所を直接入力するとスムーズだ。

次に、画面上に災害種別のアイコンが出てくる。また、どのようなリスクがあるのかコメントも出てくる。そのコメントの下に市区町村のハザードマップのリンクがあるので、クリックすると「わがまちハザードマップ」のページに行くことができる。

まだハザードマップを見たことがないという人は、是非一度インターネットで確認し、分からないことや知りたい情報がある場合には自治体に直接確認すると良い。

ハザードマップの種類

ハザードマップは災害ごとにあり、「洪水」「内水」「ため池」「高潮」「津波」「土砂災害」「火山」「地震防災・危険度」がある。

一部例を挙げると、「洪水ハザードマップ」は、大雨で河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や、浸水した場合に想定される水深、避難場所、避難経路などが表示される。

「内水ハザードマップ」は、大雨のときに下水道や水路などから浸水が想定される区域や浸水する深さなどの情報がまとめられている。

ハザードマップで自宅周辺の地域や、よく行く場所を確認し、どのようなリスクがあるのかを知っておくことは防災対策で役に立つ。

ただ、注意点として、ハザードマップはリスクのある箇所の全てを完全に網羅しているわけではないということだ。人が住んでいるところが対象のため、空白の箇所がある。つまり、100%カバーしているわけではないこと、そして、空白の箇所は安全な場所であると誤解しないことが大切だ。

ハザードマップの確認と備え

ハザードマップを見て自宅周辺や頻繁に足を運ぶところ、そして経路の危険度を確認する。その上で、ハザードマップの危険な場所に自宅などがある場合、災害が起こりそうだという情報を入手したら、早めの避難行動を起こす必要がある。

避難場所に避難するなら、タイミングが重要だ。行政などが出す避難情報に注意し、「警戒レベル」に応じて、早めに避難行動を確認し、避難の準備、実際の避難へと繋げたい。そのためにも、自分の行動範囲の中で、よく行く場所をいくつか想定し(災害時に自宅にいるとは限らない)、ハザードマップを活用してどう行動するのかを考えておきたい。

ハザードマップを見るだけではなく、できれば時間のあるときにハザードマップを持って実際に現地を歩いてみるのがおすすめだ。自宅周辺のリスクがある場所や避難場所、避難経路などを確認すると良い。ちょっとした段差や、道路でも水がたまりやすいところ、道路脇の側溝に蓋がない箇所はないかなどの確認をする。昼と夜では道の見え方も違うこともある。夜間は街灯が少なく、避難が危険など気づくこともあるだろう。

ハザードマップはパソコンやスマートフォンでも見ることができるが、災害発生時は停電やアクセスの集中により見られなくなる場合も考えられる。紙でも見られるようにプリントアウトしておくと安心だ。

防災アプリの活用

最近は様々な気象・防災のアプリがある。アプリを上手く活用し、防災対策していきたい。数あるアプリの中には、自分の住んでいる場所だけではなく、他の地域も登録することができるものもある。離れて住んでいる家族や親戚などの地域を登録して自分のスマートフォンに通知をもらうことが可能だ。防災アプリも色々あるので、試してみて自分に合ったものを使用するのが良さそうだ。

防災アプリの中には、避難行動を呼びかける通知をしてくれるサービスもある。

実際に災害時、関係のない場所や離れた場所からの呼びかけによって避難行動に繋がり、命が助かったというケースも多々あるそうだ。

被害者に高齢者が多いのは、情報を受け取るのが遅れたり、避難することを躊躇したりすることも理由とされている。また、色々な情報が溢れ、ツールも進化していく中で、高齢者の中には使えない、見られないという人もいるであろう。

そこで、若い世代がハザードマップや防災アプリを使い、上の世代に呼びかけ、支えるという共助のあり方を築いていくことも防災・減災における1つの方法かもしれない。

災害はいつ起きるか分からない。だからこそ、日頃の備えが命綱となる。ハザードマップを片手に家族で話し合うことから始めてみよう。

【執筆:日本気象協会】