ニュースや天気予報などで時々取り上げられるエルニーニョ現象やラニーニャ現象。日本の夏や冬の天候だけではなく、世界の天候にも影響を及ぼすことがある。

「エルニーニョ」南米ペルー沖の海水温が高い

エルニーニョはもともと、南米ペルー沖の海水温が12月に上昇する現象のことを指していた。この海水温の上昇により、ペルー沖のカタクチイワシなどの漁獲量は減少するため、漁業が休業となる。これが、ちょうどクリスマスの時期と重なることが多いことから、スペイン語で「神の子」を意味する「エルニーニョ」と呼ばれるようになった。

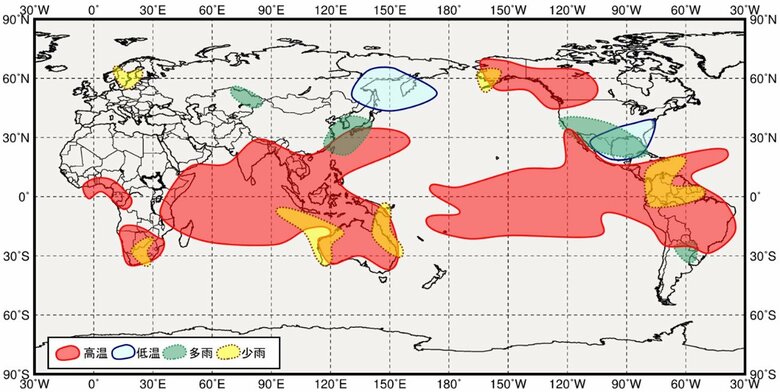

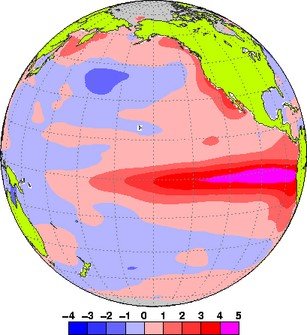

現在の気象用語としてのエルニーニョ現象は、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象のことだ。

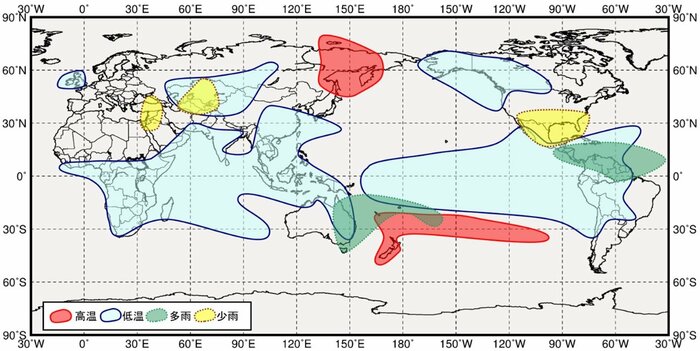

この暖かくなった水域は、大気や海の流れに影響を与え、世界各地に異常気象をもたらす。一例として、南米では高温傾向となり、オーストラリアやインドネシアなどでは干ばつになりやすい。

「ラニーニャ」南米ペルー沖の海水温が低い

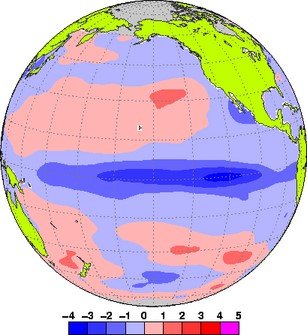

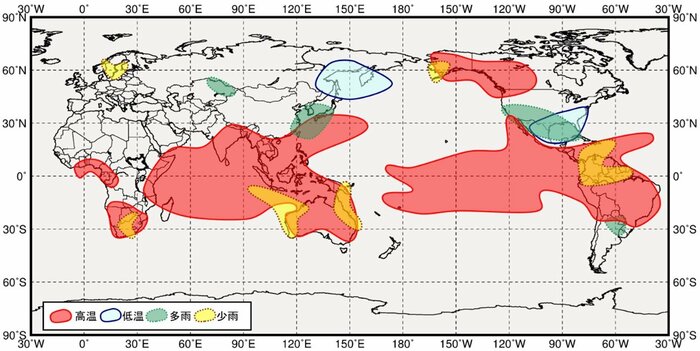

ラニーニャ現象は、スペイン語で「女の子」という意味がある。エルニーニョ現象とは反対に、太平洋赤道域の日付変更線から南米沖にかけて、海面水温が通常より低くなりその状態が1年程度続く現象だ。

この冷たくなった水域は、大気や海の流れを変え、エルニーニョ現象とは異なる異常気象をもたらす傾向がある。エルニーニョ現象のときとは逆に、南米では低温傾向となり、オーストラリアやインドネシアでは雨が多くなるといったことだ。

世界の農業や水資源への影響は

エルニーニョ現象によって、季節にもよるが、アメリカ西部や南米の中緯度以南の地域などで降雨が増加し、干ばつが緩和される。しかし、降水量が増加することにより、洪水が発生することがある。洪水によって農地が被害を受け、作物の損失が増える可能性がある。

一方で、ラニーニャ現象になると、南米の一部やアメリカでは降水量が減少し、干ばつが発生し、作物の生育が妨げられることがある。特に、ラニーニャ現象が発生した2020年と2023年は、南米では記録的な干ばつに見舞われた。

このように、エルニーニョ現象やラニーニャ現象が発生することによって、中南米では、小麦、米、トウモロコシなどの作物生育に偏りが生じ、地域経済が大きな影響を受けてしまう。

インド・東南アジアのモンスーンにも影響か?

エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、インドや東南アジア、オーストラリアのモンスーンにまで影響を与えているのはないかという指摘もある。

インドの経済や雇用にも大きな影響がある農業だが、モンスーンによる降雨が水資源や食糧生産を支えている。エルニーニョ現象のときには、インドや東南アジアやオーストラリアでは高温傾向となり、降水量が減少し、干ばつが発生しやすくなる。これにより、米や小麦などの主要作物の収穫量が減少する。

しかし、ラニーニャ現象になると、インドや東南アジアでは低温傾向となり、降水量が増えて、洪水が発生する可能性が高まる。また、オーストラリアでも降水量の増加や、洪水によって農作物が被害を受けることがある。

エルニーニョ現象やラニーニャ現象による気候の変動は、収穫量の減少、食糧供給の不安定化、作物価格の高騰など、世界の農業市場に波及し得る。農家や農業経済にとっては大きなリスクとなり、特に途上国では食糧危機に発展する可能性がある。

エルニーニョなら「冷夏・暖冬」 ラニーニャなら「猛暑・厳冬」!?

日本では、エルニーニョ現象が発生した年の夏は、太平洋高気圧の勢力が弱まり、冷夏になることがある。逆に、ラニーニャ現象の年の夏は、太平洋高気圧が強く、暑い夏になる傾向がある。

また、冬季にエルニーニョ現象が発生していると、南から暖かく湿った空気が入り込みやすくなり、西日本を中心に気温が高めになることが多い。つまり、エルニーニョ現象が発生している冬は「暖冬」になる傾向があるとされている。しかし、日本の天候には複雑な要因が絡み合っているので、他の気象条件との相互作用によっては寒い冬になる場合もある。

一方で、ラニーニャ現象が発生すると、冬季には西高東低の気圧配置が強まり、寒気が南下して気温が低くなり、日本海側で雪が多くなる「厳冬」となる傾向がある。しかし、前述のとおり、一概にエルニーニョ現象だから暖冬、ラニーニャ現象だから厳冬とは言えないため、傾向として捉えておこう。

2024年冬の傾向は?

9月24日気象庁発表の寒候期予報(2024年12月~2025年2月)によると、ラニーニャ現象の発生を考慮して、この冬は西日本と東日本を中心に冬型の気圧配置が強まり、寒気の影響を受けやすい時期がある見込み。

気温は全国的に平年並みだが、西日本と東日本では平年より低くなることもありそう。

降水量は、太平洋側では平年並みか平年より少ない予想。一方で、東日本と北日本の日本海側では平年並みか平年より多く、降雪量(山陰含む)も平年並みか平年より多い予想だ。

そして、10月10日に気象庁から発表された「エルニーニョ監視速報」でも、2024年冬(2024年12月~2025年2月)にラニーニャ現象になる可能性は50%という高い確率の見通しだ。

今後、ラニーニャ現象の発生次第では、冬の天候に影響が出てくる可能性があるため、引き続き、最新のラニーニャ現象の動向や日本の天候への影響などに注視していただきたい。

【執筆:日本気象協会】