水泳競技、ハンドボール、体操競技、新体操、ソフトボール(男子)、相撲、スキー、スケート、アイスホッケー…中学生の全国大会として開催される全国中学校体育大会で、これら9競技は3年後から実施されなくなる競技だ。一体何故なくなってしまうのか。相撲に取り組む中学生とその保護者を取材した。

中学生の中で一番大きい大会「全中」

千葉県・柏市(かしわし)の土俵に響く元気な声。

子どもたちによる相撲の練習が行われていた。

汗を流し稽古に励む、幼児から中学生までの小さな力士たち。

2024年に大関昇進を果たした琴櫻(ことざくら)関など、数々の関取を輩出してきた相撲クラブ「柏力会(はくりきかい)」。

ひときわ体が大きい中学生たちは、目標の大会が間近に迫っていた。

相撲に励む彼らは「中学生の相撲のナンバーワンを決める。大会名は『全中』」「中学生の中で一番大きい大会。全中で優勝目指して頑張ってます」と意気込む。

「全中(ぜんちゅう)」の名で知られる全国中学校体育大会。

相撲競技は夏休み中の8月に、富山県・射水(いみず)市で行われる。

そんな中、稽古を見守る保護者が頭を抱える事態が。現在の小学4年生が中学生になる2027年度以降、全中(ぜんちゅう)の競技種目から相撲がなくなることが決まったのだ。

中学2年生のお子さんを持つ保護者は「ショック。まだ、たぶん子どもたちは知らないので言いたくない」、少学5年と中学1年のお子さんを持つ保護者は「今聞いてびっくりした。弟が5年生にいて。除外に当てはまる年代なので、大会が無くなるのはかわいそう」と話す。

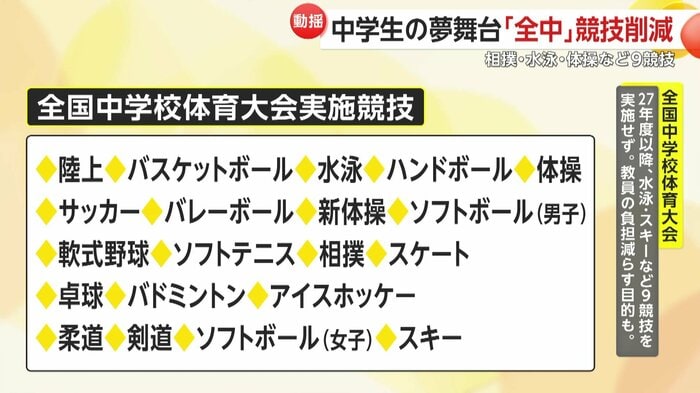

現在、全中(ぜんちゅう)は陸上やバスケットボール、サッカーなど20競技が実施されている。

活躍すれば強豪校への進学も まさに“夢の舞台”

しかし日本中学校体育連盟は、全中の規模を縮小すると発表した。

2027年度以降、水泳や体操、そして相撲など9競技を取りやめるという。

優勝者に“中学生横綱”の称号が贈られる全中は、中学生力士の将来を左右する特別な大会だった。

中学3年の手塚結斗キャプテンは「全中で優勝すれば有名になるし、高校も色々なところからスカウトが来る」と全中が期待の舞台であるとし、中学1年の大貫夏陽さんも「高校も強いチームに行けるか行けないかが決まると思う」と大きな存在であることを語る。

全中は、活躍すれば強豪校への進学の道も開ける“夢の舞台”だという。

ある保護者は「なぜ国技なのに応援してくれないんだろう。すごく子どもの範囲を狭める。夢を狭めちゃう」と残念がる。

指導者からは、「競技として存続の危機」だとの声もあがる。

柏市相撲連盟理事長 永井明慶さんは「活動する場所があるから相撲を始めるきっかけができるが、10年後、20年後を見据えると、相撲がなくなってしまう」と相撲そのものの存続に危機感をあらわにした。

専門家からは賛否の声

同じく取りやめが決まった水泳をめぐっては、日本水泳連盟が、戸惑いが見える声明を発表。

日本水泳連盟から発表された声明:

本連盟としては、継続を前提として、様々な開催方法案について中体連に質問をしていた段階であり、今回の急な方針発表のタイミングには唐突感を持ちながら諸対応をしているところです。

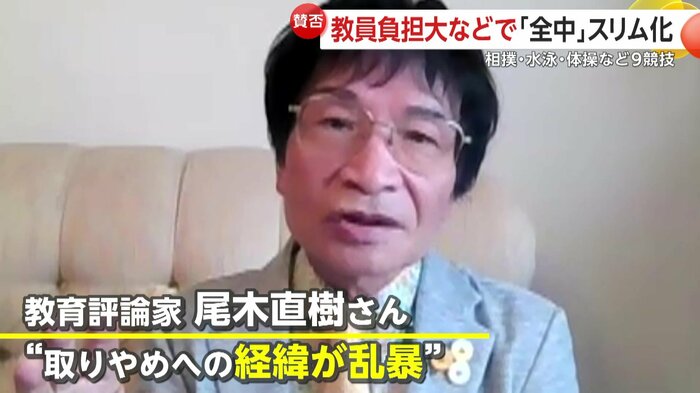

教育評論家の尾木直樹(おぎ・なおき)さんは、「子どもたちの夢や目標をいきなり大人がばっと足蹴にして、今の小学校4年生から中学校に行くともう(大会は)ないというのは、強引で乱暴すぎる。代案を出さないとダメですね」と、取りやめへの経緯が乱暴だったと指摘する。

なぜ、全中の規模縮小が必要だったのか。

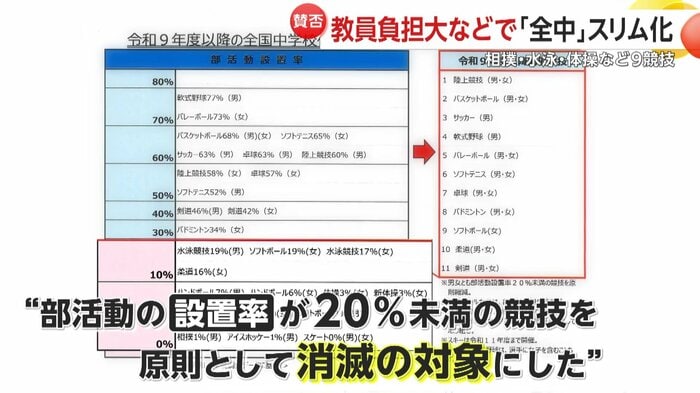

今回、中体連は『部活動の設置率が20%未満の競技を原則として消滅の対象にした』と説明した。

背景には、急速に進む少子化や、教員の負担を減らす必要性があるという。

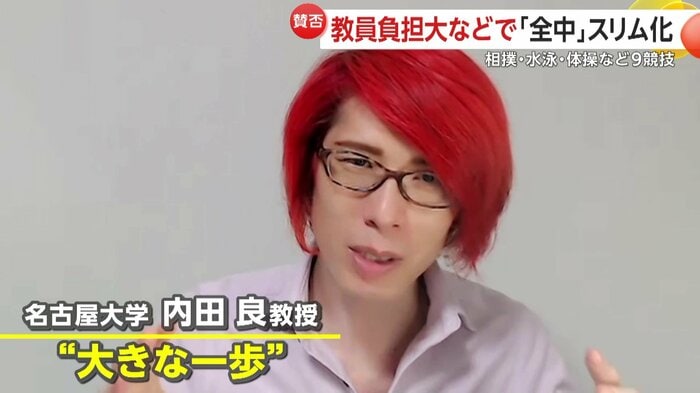

『ブラック部活動』などの著書がある、名古屋大学の内田良(うちだ・りょう)教授は「大きな一歩だ」と評価する。

名古屋大学の内田良教授:

(部活動の顧問の教員は)土日に出勤しなければいけない、ほとんど残業代のつかない、手当がつかない状況でやっている。全国大会のあり方を変えない限りは教員の働き方から、部活動のあり方は変わらない。大きな一歩を踏み出したなと。

(「イット!」 6月10日放送より)