北陸新幹線の福井県内開業で、これまで以上に福井の「恐竜」が全国から注目されている。この恐竜人気を支えているのが調査・研究分野だ。CTスキャナーを用いて「デジタル」の力で最先端の恐竜研究を進める男性を取材した。

「恐竜」人気を支える最先端の研究

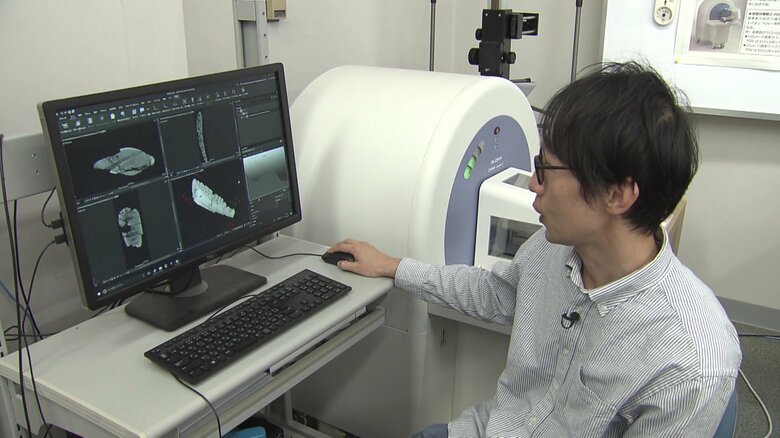

訪ねたのは、福井県立大学・永平寺キャンパス「恐竜学研究所」の河部壮一郎准教授だ。河部准教授は、恐竜の骨をCTスキャンして観察する研究をしている。

例えば、ある恐竜の下顎の骨をCTスキャンしてデータ観察した場合、本来は骨を壊さないと見えない、下顎の中に埋まっている歯を容易に観察できるという。

河部准教授は愛媛県出身の38歳、CTスキャンなどデジタル技術を活用した恐竜研究の第一人者だ。東京大学大学院を卒業し、岐阜県の博物館の学芸員を経て、2016年から福井を拠点に恐竜研究に取り組んでいる。

河部准教授は、骨をCTスキャンすることにより「下顎の中に通っていた血管や神経の管が、化石になっても残っている。そういった情報を集めることで、生きていたころの恐竜がどんな動物だったかが、CTデータから見えてくる」というのだ。

記者が、アトラクションで登場する恐竜の動きについてどう思うのかを尋ねると「あー!なんか違うなという時もあるし、これはいいな!と感じる時もある」と話してくれた。

福井・勝山市で発見された新種の小型獣脚類「フクイベナートル」については、耳や鼻が発達し、すばしっこく動き回っていたという生態が、河部准教授が頭の化石を分析したことで明らかになった。2019年には、恐竜の生態を脳科学で解き明かす、県立恐竜博物館の特別展「恐竜の脳力」を監修した。

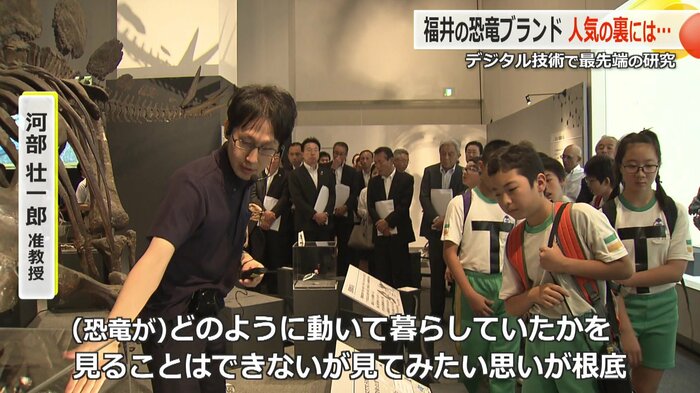

河部准教授は「恐竜がどのように動き、どのように暮らしていたかを、見ることはできないが見てみたい」という思いが根底にあるという。「研究をすることで、恐竜がこんな様子だったのだと皆さんに見せられるのが一つのモチベーション」と話す。

今後の研究への思いについては「今“福井といえば恐竜”というのは知られているが、僕たちが基礎の部分、研究をしっかりとおさえていく必要がある。その責任を感じながら、楽しんで発信していけたら」と笑顔で語ってくれた。

(福井テレビ)