今夏のパリ五輪出場に向けて調整に励む、島根・浜田市出身、陸上男子3000メートル障害の三浦龍司選手(22)。

順天堂大学時代に東京五輪、世界選手権で入賞を果たし、日本記録を樹立した。その強さの核心に迫った。

卓越したハードリング技術と着地

障害を28回、水濠を7回跳び越える3000メートル障害は「サンショー」と呼ばれ、陸上のトラック種目で最も過酷と言われる。三浦選手が海外勢と肩を並べ、東京五輪7位入賞を果たすまでに成長したのは、卓越したハードリング技術と着地の滑らかさがあったからだ。

3000メートルの記録からプラス30秒が一般的とされるサンショーで、三浦選手のベストは3000メートル(7分47秒98)と約22秒しか変わらない8分9秒91。小さなタイム差は障害をスムーズに跳び越えている証だ。

スピード維持したままジャンプ「高さ」がスピードの源に

障害を越す動きを見ると、他の選手に比べて「高さ」がある。理論上は速度を維持し、低く跳んだほうが速く障害を越えられる。ただ、歩幅を合わせるために大きく減速する選手もおり、スピードを維持したまま障害を越える「ジャンプ」は大きな武器になっている。

体育学を専門とする筑波大の榎本靖士准教授は「低く跳ぼうとして(助走段階で)ブレーキをかけてしまうとエネルギー面でロスをする。エネルギー効率の観点から見て無駄がない走りをしている」と分析する。

滑らかな「着地」が鋭いラストスパートに

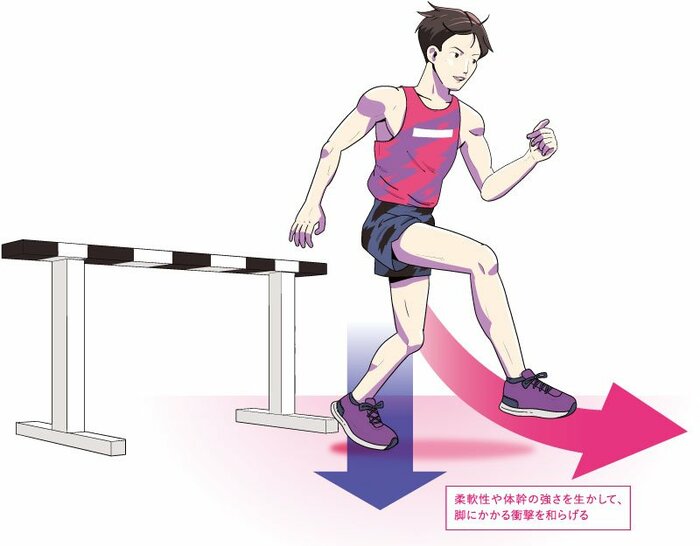

もう一つの特徴が着地の滑らかさだ。高さ91.4cmの障害を跳び越えて着地する際の衝撃は大きく、終盤で疲労の要因にもなる。

榎本准教授は、三浦選手は柔軟性や体幹の強さを生かして垂直方向の力を水平方向に変換し、衝撃を和らげているとし「下半身だけではなく、上半身を使ってバランスを取っている。世界的に主流になっている走り方を実践できている」とみる。

着地の際、脚にかかる衝撃を抑え、体力を温存している結果が鋭いラストスパートにつながっている。練習を繰り返すことで、優れたフィジカルを生かした効率的な走りが自然とできるようになり、自身も「神経やパワーを使わず跳べるのが自分の強みだと思う」と話す。

大学時代の様々な距離経験がプラスに

2024年春卒業した順大で箱根駅伝をはじめ、さまざまな距離のレースを経験したことが主戦場の3000メートル障害でプラスになった。

大学時代は1500メートル、3000メートル、5000メートルなどの種目でも大会に出場。昨年5月の関東学生対校選手権5000メートルは13分45秒52で2連覇を果たした。

持ち味の一つであるスピードは中距離で磨かれた。

3000メートル障害のレースは、最初の1000メートルは2分45秒付近を目安に、最後の1000メートルは2分40秒を目標にする。この際に中距離で培った瞬発力は大きな武器になっており、筑波大の榎本靖士准教授は「1500メートルの自己ベストがさらに伸びれば、スパートの切れも増す」と期待する。

長距離ではスタミナを養った。

大学最後となった今年1月の箱根駅伝では、1区(21.3km)を任され「長距離の経験は、3000メートル障害を走るために必要な体力をつけるために役立った」と振り返る。

今後はスプリント力、スタミナを高めるため幅広い種目で大会に出場する。

みうら・りゅうじ 浜田市出身。浜田東中を経て、洛南高(京都)に進学。順大2年時に出場した2021年の東京五輪男子3000メートル障害で日本勢としては初の入賞(7位)を果たした。23年6月のダイヤモンドリーグ(DL)第4戦で日本記録(8分9秒91)を樹立し、同年8月の世界選手権で6位に入った。2024年春、SUBARUに入社した。

TSKさんいん中央テレビと山陰中央新報社のコラボ企画「カケル×サンイン」で、山陰中央新報に掲載された記事です。

(TSKさんいん中央テレビ)