新年度、環境が大きく変化する人が多く、子供たちも例外ではない。入園、入学、進級など、楽しみな一方で、子供の気持ちが最も不安定になるタイミングでもある。子供のストレスサインや対応について、専門の医師に聞いた。

3つの子供のストレスサイン

福井愛育病院・子どものこころの診療科の春木伸一医師は「子供たちにとって新しい経験への不安がストレスになる」と話す。

例えば、小学校入学の場合、学校という“新しい場所”を経験しなければならない。加えて、対人関係の問題もあり、“友人や学校の先生とうまくやっていかなければならないこと”が、ストレスの原因になりやすいという。

ストレスを感じた子供のサインは、身体面・心理面・行動面の3つに現れる。春木医師にそれぞれ解説してもらった。

〈身体面〉

頭痛や腹痛、食欲がなくなる、吐き気がする、といった症状が目立ってくる。癖の一種だが、髪の毛を抜いてしまう、爪を噛んでしまう、という行動も見られる

〈心理面〉

落ち込むということもあるが、子供の場合はむしろイライラする場合が多い

〈行動面〉

夜なかなか眠れない、朝起きられない、など睡眠への影響が出てくる。学校に行くのが嫌だと登校を渋る

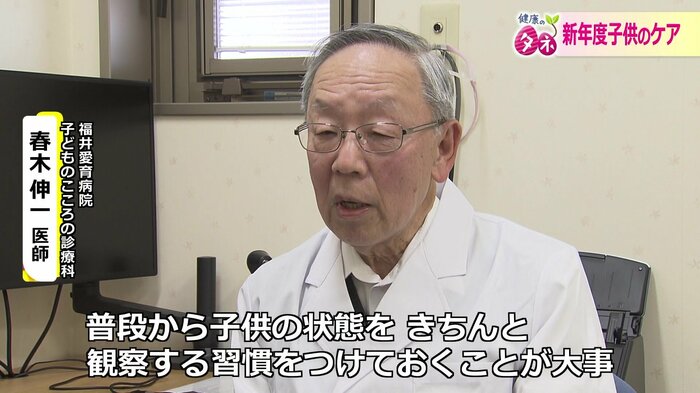

子供を観察する習慣を

このような子供の変化を見逃さないためには、普段の関わり方も重要になってくるという。

福井愛育病院 子どものこころの診療科・春木伸一医師:

普段から子供の状態をきちんと観察する習慣をつけておくことが大事。新しい兆候が見られた場合、子供から話を聞く。ただしこれも強圧的に話を聞くのではなく、子供が話してくれるのをじっと待つ。そういう姿勢を貫くことが大事

春木医師によると「話を聞くことで、ストレスの原因を把握することができる。また、いじめの場合には早急に対応する必要があるため、変化を見逃さないことが重要」とのこと。

また「家庭が、子供にとって安全安心な場所で、何を言っても受け入れてもらえるし、ここにいていいんだと分からせてあげることが大事だ」と話す。そのうえで、子供の変化が1カ月以上続く場合は、早めの小児科受診を勧めている。

福井愛育病院 子どものこころの診療科・春木伸一医師:

心身症という概念がある。この場合は小児科の受診を考えた方が良い。元々は体の病気だが、心理的なもの、社会的なものがすごく影響を与える。例えば、お腹が痛い、下痢をする、便秘をするという場合「過敏性腸症候群」という心身症が考えられるが、これに対しては薬を投与したり、心の相談に乗ったりと治療法があるので、ぜひ小児科を受診してもらいたい

春木医師は、気持ちの不安定さが即病気というわけではないが、「早期発見・早期治療」が大切だという。ストレスサインの出方は様々。家ではいつも通りだが、学校での行動に変化が現れる子もいるので、学校ともよく話をしておくことが大切だ。

(福井テレビ)