新型コロナウイルスは企業の働き方を変えたが、その最中で社会人となった新入社員たちはもしかすると適応に苦しんでいるかもしれない。大人数が集まる研修などは開催が難しく、入社時から在宅勤務となった企業もあるという。

感染予防を考えると仕方のないことだが、企業側も手取り足取り教えられない中での悩みがある一方で、新入社員側も、直接指導でスキルを学ぶ機会が失われたり、社内的な孤立につながったりすることへの不安を抱えているだろう。

20代は「ハイブリッド型」を希望

就職情報サービスを提供する「学情」が、20代専門の転職サイトに訪れた783人にアンケート調査を行ったところ、若者はテレワークと出社を併用した「ハイブリッド型」の働き方を希望する一方で、ある程度の出社を求めていることも分かっている。

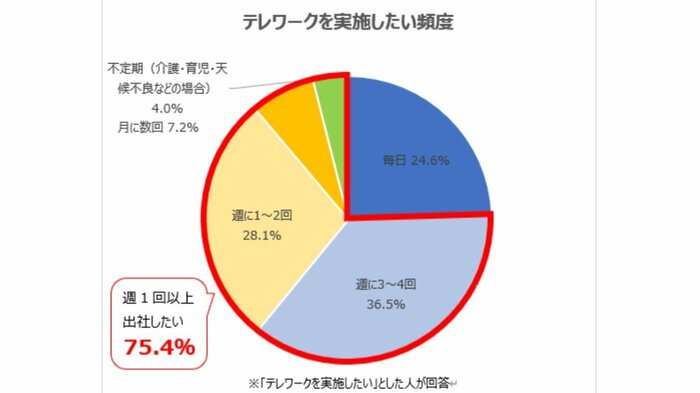

調査では、回答者の74.2%が「テレワークを実施したい」と答えたが、この人たちにテレワークに求める頻度を聞いたところ、毎日が24.6%、週に3~4回が36.5%、週に1~2回が28.1%、残りが月に数回、不定期という結果に。毎日テレワークしたい人を除くと、実に75.4%が週1回以上の出社を求めていることになる。

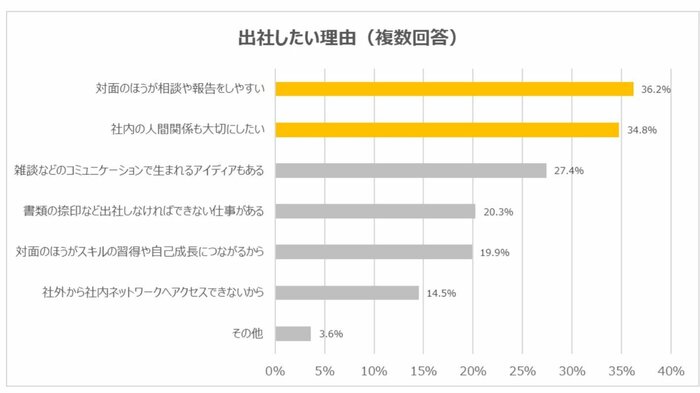

そして、出社したい理由を聞くと「対面のほうが相談や報告をしやすい」「社内の人間関係も大切にしたい」などと答える人が多く、また、転職先でテレワークをする場合にうれしい制度や環境を聞くと「eラーニングなどの研修制度」「定期的な出社日」などと答える人が多かった。

こうした調査結果から考えられるのは、テレワークは実務経験の少ない若者にとっては不安要素にもなり得るということ。いざ出社したときに戦力となれるのか、人間関係を築けないまま社内で浮いたりしないかといった、気持ちが表れていると言えるのではないだろうか。

新入社員を感染リスクから守りつつ、育てるために企業は何ができるのだろう。今回は印刷業界の「凸版印刷」、美容業界の「アルテサロンホールディングス」の対応を取材した。

凸版印刷は研修をオンラインに転換

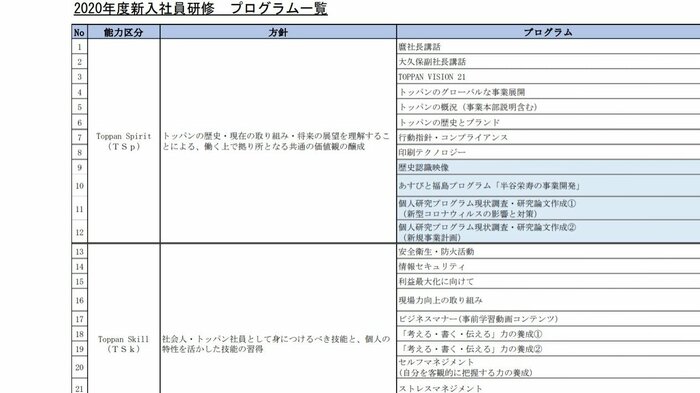

凸版印刷には約420人の新入社員が入社したが、安全性を考慮して4月1日の入社式を中止。企業側の負担で、新入社員の自宅にiPadやWi-Fiなどの必要な機材を配送した上で、4月1日~5月15日までの新人研修期間を在宅勤務とし、オンライン研修に切り替えた。

この研修では、業務に関連する知識、社員に求められる姿勢など、通常の集合研修で行われる講義内容を動画や音声スライド、ライブ授業の配信などで学ぶものとなっている。そしてこの研修用資料はアーカイブ対応していて、不明点は何度でも確認できるようになっている。

加えて、新入社員の心身の健康にも配慮した。入社時から在宅勤務という状況でコミュニケーションに不安を感じないよう、新入社員20人につき1人の先輩社員を見守り役として配置し、悩みごとなどを相談できる環境を整備した。

このほか、体調管理に役立ててもらおうと、睡眠時間とその質、歩数、自律神経などの数値から、健康状態などを確認できるコンディション管理のアプリもiPadに搭載した。

新入社員は5月15日以降、各事業部に配属され、テレワークと出社を併用しつつ実務経験も積んでいるという。コロナ禍は新入社員にどんな影響を与えたか、担当者に聞いた。

先輩社員がケアできる体制を構築

――オンライン研修はどのような環境で行われた?

動画や音声コンテンツの講義は、事前収録したものを見るものとなっていて、動画などをアップロードできるLMS(学習管理システム)を活用しました。生配信の授業は、リアルタイムでのビデオ配信を見る形式で、こちらはZoomを使用しています。

――先輩社員のサポートとはどのようなもの?

コミュニケーション面では、朝、昼、夜に、新入社員同士や先輩社員と交流できる時間を用意しました。研修では、新入社員60人と先輩社員3人を1つの班として、班分けし、LMS内に班専用の部屋を作り、自己紹介をするなどの機会を設けるようにしました。

新入社員は毎日レポートを書き、先輩社員が確認するのですが、そこで出た悩みや不安を拾い上げ、ビデオ通話や文面で個別に話しかけるといった、ケアをするようにしました。また、講義の進捗状況を見つつ、ケアをできるようにもしました。

――オンライン研修の評判はどう?

研修内容について、新入社員にアンケート調査したところ、7割以上が「講義内容を積極的に見返した」という結果が出ています。通常の講義形式だと、分からないところもそのまま進むが、一旦止めて見られるという意見もありました。講義内容を繰り返し見てもらえれば...という狙いはあったので、記憶の定着という意味では効果があったと思います。

――コロナ禍で新入社員は不安などを感じていない?

出社しないまま研修を受けていたときには、「本当に現場に行って大丈夫なのか」という不安が聞かれていたのは事実です。ただ、不安が大きかったようで、実際の配属後には「思ったよりも適合できている」という話も聞いています。例年と比べると不安を感じることは多いでしょうが、弊害が起きているといった話は聞いていません。

ちなみに、新入社員から実際に聞かれた意見の一部がこちらとなる。

「同期、指導役の先輩社員と直接会うことが無い中で、どのように繋がりを作れるのかなど、当初は不安もありましたが、オンラインでの研修スタイルに抵抗も少なく、ツールを用いて朝昼夕3回のコミュニケーションワークを毎日行うことで、繋がりを深めることができました」(女性)

「本格的に業務に触れることも多くなっている中で、コロナ感染者も増加傾向にあり、在宅に戻ってしまうことで業務に触れる機会が遠のいてしまうことも危惧しております」(男性)

――オンライン研修をやってみてどう?

全然いけると思います。時間も有効活用できますし、教育効果が上がるところもあります。仮にコロナ禍が起きる前の状態になっても、研修のあり方は完全に元には戻らず、オンラインの特徴とリアルの特徴を組み合わせて、ハイブリッドに実施したいですね。

アルテサロンホールディングスは技術指導に苦慮

アルテサロンホールディングスは複数の美容サロンを運営していて、このうち、首都圏に約120店舗を展開する美容室「Ash」には、約200人の新入社員が入社した。

例年なら、新入社員は3日間の全体研修を受けた上で、4月~5月の約2カ月間、各サロンでシャンプーやカラー塗布などの技術練習をする。だが、4月7日に緊急事態宣言が発令されたことで、Ashも4月10日から5月7日まで、臨時休業するという判断に至った。

美容業界においては、直接指導を受けながら技術を磨くことが多いが、臨時休業である上に感染リスクも避けなければならないとあって、どう対応するかには苦慮したという。

ここで助け船となったのが、チャットツールの「LINE WORKS」。LINEと同様、動画共有やチャットなどができるほか、チャットボット機能やアンケート機能などがあり、よりビジネスシーン向けとなっている。

このツールを使い、技術力の高い先輩スタッフが練習用の動画を撮影して、視聴できるようにしたところ、新入社員、若手社員も実演動画をアップロードするようになり、遠隔でもアドバイスを受けながら技術を磨けるようになったという。

Ashは5月7日以降、営業を再開しているが、その後もZoomやYoutubeのライブ配信などを活用して新入社員の教育を進めている。コロナ禍で新入社員どんな影響を受け、企業側はどう対処しているのか。こちらも担当者に聞いた。

「勉強したかったらできる」環境を用意

――研修にLINE WORKSを導入したのはなぜ?

新入社員の技術的な指導をどうするか検討していたとき、1年目のスタッフが自宅でシャンプー練習している動画がLINE WORKSで共有され、「これならやれる」と一気に全店に波及しました。

――新入社員にはどう学んでもらった?

5月7日までは臨時休業で、新入社員も給与を補償する形で休みとしました。そのため、動画での学習は義務ではなく「勉強したかったらできる」としました。地方から就職した人も多かったため、会社側が休みだけ与えて放置するのは不安につながると思いました。

――どんな効果が確認できた?

研修のために遠方から集まらなくていいのは、良い点だと思います。弊社は本部が横浜で、講習などはそこで開かれていました。店舗は首都圏全体にあるので、例えば、埼玉の奥の店舗に勤めるとかなりの距離を移動しなければなりません。そうした制限がなく、効率的になったと思います。

――研修で苦労したことはある?

技術的に細かな力加減、ニュアンスが伝えにくいこと、対面だからこそできる同期の繋がりや仲間づくりができにくいことは課題と言えます。例年だと、新入社員は数カ月ごとに集まり共通の技術講習をするので、そこでの情報交換や交流ができないことは課題ですね。

――コロナ禍は新入社員にどう影響している?

お客さまと接触する機会が多い仕事なので、店舗側が消毒やマスクなどの感染予防対策を徹底しても、過度に怖がるスタッフもいます。また、ヘアカットやヘアショーのコンテスト、イベントに参加できることをモチベーションとするスタッフもいるので、このあたりをどう補うかも課題だと思います。

――企業には何が求められていると思う?

美容室運営会社としては、技術面だけでなく衛生管理の面でも美容師という職業に対する誇りをもって働くことができるようにすることが求められると考えます。対面で作られていた繋がりやメンタルケアなどの側面も、オンラインでできることで支えていく必要があると考えます。

取材した2つの企業では、在宅勤務や臨時休業という状況を逆手に取り、動画やチャットツールなどのオンラインサービスを新入社員のケアに役立てていた。コロナ禍で厳しい状況が続く企業も多いだろうが、会社の財産となる新入社員の教育と心のケアは、柔軟な対応をしていかなければならないだろう。

【関連記事】

何を考えている?上司世代が知らない“withコロナ時代”の新入社員が求める働き方