北海道では年間約15万頭にのぼるシカが駆除され、そのほとんどが廃棄されるだけである。

シカ肉を有効活用する道はないのか。

北海道のある会社が模索を続けていた。

シカ肉の有効活用で試行錯誤

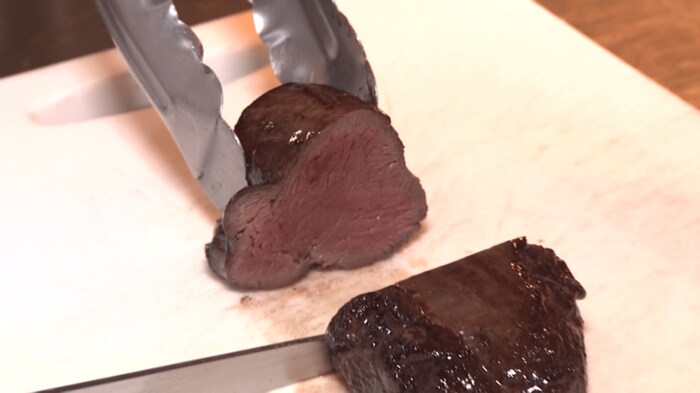

焼きあがった肉の断面は色鮮やかなレアの状態。

「エゾ鹿肉のロースト」。

「お肉がすごくやわらかくて、臭みもなく、噛めば噛むほど赤み肉のおいしさが伝わってきます」(鎌田祐輔 記者)

この料理を提供しているのは札幌・中央区のイタリア料理店「オリゾンテ」。

「エゾシカの内もも肉を低温でゆっくり火を入れてグリルしたもの。肉のやわらかさ。臭みも少なくシカの味もするのが特徴」(イタリア料理 オリゾンテ 平野祐也 料理長)

北海道ではシカが増えすぎ農業や林業への被害が深刻化している。

しかし、駆除されたシカの多くは廃棄されるだけである。

「(シカを)取ってからの仕事が早くて、そのおかげで臭みがなくて肉質がやわらかくなっている。道外の客でエゾシカを食べたい方が多い」(平野 料理長)

仕留めたあとの処理が早い上に優秀なハンターはシカのこめかみを狙うため、内臓を傷つけず、肉質を落とさないという。

ハンターと契約しレストランにシカ肉をおろしているのは、北海道むかわ町穂別の「アイコンズ」。

本社は札幌市でペットの犬が着用するドッグウェアの専門店だが、駆除されたシカが廃棄されているだけだと知り、9年前から手探りでシカ肉の有効活用を模索し始めた。

現在、東京や大阪など、シカ肉の提供先は広がってきている。

「全てのことを何もかも試した。これはダメ、これはいけるなと」(アイコンズ 初田勝一さん)

アイコンズでシカ肉の加工を担当している初田勝一さん。

出身地の京都で飲食店を営む調理師だったが、シカの解体はもちろん初めて。

シカ肉のジャーキーの商品化には1年半もかかった。

いまでは40種類もの商品化に成功している。

「普段食べているシカ肉も環境の問題とか、背後にいろいろ問題があって、皆さんの口に入っている」(北海道調理師専門学校の教員)

シカ肉普及を目指した取り組みも

2月下旬、アイコンズは札幌市北区の調理師専門学校にまるごと1頭分のシカ肉を無料で提供した。

シカによる食害を知ってもらい、シカ肉の普及を目指した取り組み。

初田さんも講師として招かれた。

「北海道で年間15万頭のエゾシカが駆除されている。年間5000頭を処理しているが、ほとんどが食肉には適さない」(初田さん)

授業に参加した約40人の学生にとっては普段は見ることのないシカ肉の解体。

「精肉する人によって肉の味が変わる」(初田さん)

「イタリアンの(店に)就職。イタリアンでシカ肉を使うこともあると思うので、私がさばけたら費用面でも楽だと思うので」(学生)

現役のシェフからは肉の部位に合わせた調理法を学んだ。

この日、作られたのは内もものローストやロースカツレツなど5品。

その出来栄えに写真を撮る学生の姿も。

「こんなに水分含んだシカ肉を食べることはない。新鮮でおいしいです」(学生)

「どっちかというとホタテに味が似ている。なじみのある食べやすい味」(学生)

「私出身が関西なので、北海道の食材をシカも含め関西に広めたい」(学生)

「北海道ならではの良さや北海道が抱える問題をきちんと理解して、調理師としてどう社会に貢献できるか、大事にしてほしい」(北海道調理師専門学校 笹岡 親 副学校長)

アイコンズでシカ肉の加工が始まってからまもなく10年になろうとしている。

ペットフードにも

これは栄養価の高いエゾシカの乳房をスライスして乾燥させたものである。

全国でもアイコンズでしか販売していないという。

「内臓も胃袋もアキレス腱も、何もかも使って歩留まりが65%、エゾシカの命を余すとこなく使ってあげる。だから他のメーカーにはない商品が結構ある」(初田さん)

「これはボーンブロス。本当に骨の髄をとけるまで煮込むとこういう状態になる。こっちはシカ1頭丸ごとの水煮」(初田さん)

「すごいおいしそうなにおいがする。料理しているときのにおいと一緒ですね」(鎌田記者)

「普通に塩コショウしたら、人間もおいしく食べられる」(初田さん)

「ボーンブロスを食べているが、いい食べっぷりです。あっというまになくなりました。隣のを奪うように食べています」(鎌田記者)

犬用のこれらのレトルト商品は4月以降、全国での販売を目指している。

「(シカの)命を無駄にすることなくつながっていくかは、人と人とのつながりだと思う。ハンターがいて、解体所があって、最終的に料理屋に回る。それしかない」(初田さん)

駆除するシカを決して無駄にしない。

試行錯誤が続いている。