40年にわたり、地域の豊かな自然を教材に活動している小学生がいる。鹿児島県・大隅半島、曽於市の小学校の「緑の少年団」。学校所有の山林を活用し、自分たちが自然の中で生きていることを全身で学んでいた。

五感で学ぶ「緑の少年団」

列を作ってぐんぐんと山の奥に進んでいく、緑のジャンパーをまとった子どもたち。急な斜面もなんのその、楽しそうに駆け下りていく。

子どもたちが所属するのは「緑の少年団」。地域の豊かな自然を教材に学校や地域単位で活動していて、2023年3月末現在、鹿児島県内に45の少年団がある。

曽於市立恒吉小学校は、全校児童11人。学校が所有する「学校林」があり、年に数回散策している。

山林でワラビを発見した子どもたち。この日は山菜や木の実など、見つけたものを写真に収め、学校に帰ってから調べるという。

恒吉小学校・水枝谷琢校長は、「今の子たちはインターネットが発達して、目で見たりすることは多いが、実際に触れたり、空気を吸ったり、五感で学ぶことは将来につながる大事なこと」と活動について話す。

恒吉小学校の児童も「自然の中だからとても楽しい」「初めて見る葉っぱとか木とか見るのがすごく楽しい」と、楽しんでいるようだ。

原木でシイタケ栽培 自分たちの椅子も製作

校内では、シイタケを自分たちで栽培している。それも原木栽培だ。大きく実ったシイタケは11月から3月に収穫する。たくさんのシイタケに、子どもたちは満足げだった。

収穫したシイタケは、細かく切って乾燥させ、地域の人たちや学校に来た人に配っている。

この日は次のシーズンに備え、子どもたちが原木に穴を開け、シイタケの菌を植え込んでいた。

緑の少年団の活動はこれだけではない。

放課後、保護者やバスの迎えを待つ間、子どもたちは大きな机で宿題をしていた。座っている木製の椅子は、入学後に自分たちで作ったもので、卒業まで6年間使うのだ。

こうした活動を通して子どもたちは何を学ぶのか。自身も卒業生だという1年生の保護者が、「自然を守る活動によって、自然に生かされているのが自分だとわかる。先生方、保護者、地域の方々の協力があって活動が続いてきた。素晴らしいと思う」と話してくれた。

長年の活動が認められ受賞ラッシュ

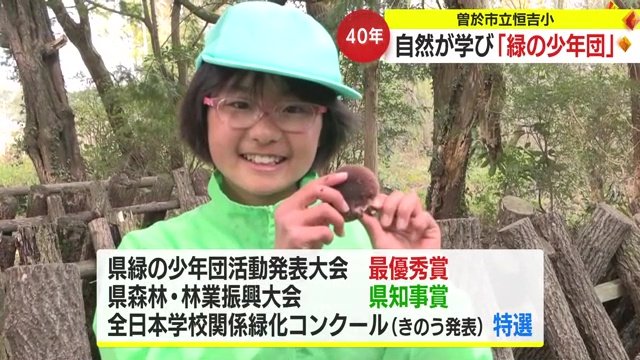

恒吉小学校で、「緑の少年団」が発足して40年。長年の活動が認められ2023年度、2つの県大会で、「最優秀賞」と「県知事賞」を受賞。

そして2月29日、全国大会でも「特選」の知らせが届き、学校は受賞ラッシュに沸いている。

水枝谷校長は、「学校林を活用した緑の活動が本校の特色。大事につなげていきたい」と話す。

この恵まれた環境で学ぶ緑の少年団の子どもたち、声をそろえて「そお(曽於)だね、きょうも元気だ、ワッハッハー」と叫んだ。

(鹿児島テレビ)