パリオリンピック、男子マラソン代表の残り1枠をかけた最後の大会、3月3日に開催された「東京マラソン」が波乱の展開となった。

今大会では男女とも日本国内レースでの最高記録が生まれた一方、一定のラップを刻みレースを先導する「ペースメーカー」が、スタート直後から世界記録ペースについて行けず離脱したり、給水ポイントで立ち止まるなど、さまざまな疑問の声が上がっている。

ペースメーカーの「役割」とは何か。

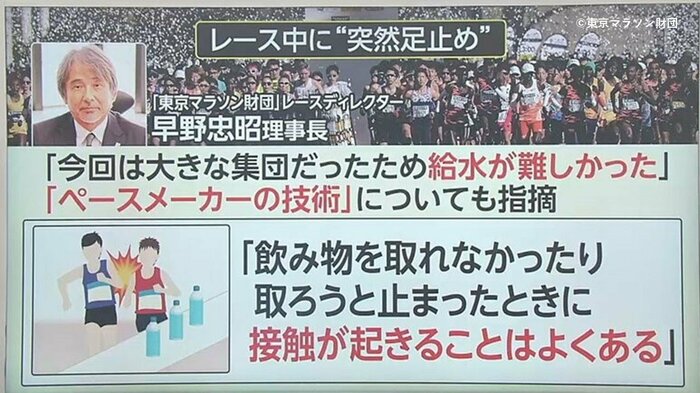

東京マラソン財団の理事長で、大会のレースディレクターを務めた、早野忠昭氏に話を聞いた。

「レースは生もの」

ーーペースメーカーの仕事は?

ペースメーカーは、大会がサービスとして導入しているもので、選手は付いていく義務もないし、自分で判断して走るのが大前提です。

大阪国際女子マラソンで日本新記録をマークした前田穂南選手が20キロ付近で飛び出したように、自分で判断して走るのが基本です。

大会側は選手にとって“参考”になるようなペースを設定していますが、レースは生ものなので坂もあれば風も吹くし、いろいろな条件で予定通りにはいかないことも十分にあります。

東京マラソンは世界のトップレースの1つなので、大会としては出来る限り優秀な人をペースメーカーとして契約しています。

ーートップ集団のペースメーカーが3人とも姿を消したが?

ペースメーカーと契約する際は、「20キロ以上、最高30キロ」でお願いしています。

そうするとみんなは「30キロまで走らないといけない」と思うかもしれませんが、そうではなくて、「行ける限り」です。

最初に姿を消したペースメーカーは20キロ持たなかったので「脱落した」といってもいいですが、残り2人は契約を全うしてくれました。

2021大会(2022年開催)でキプチョゲが2時間2分40秒で初優勝した時も、ペースメーカーは27キロ地点までしか行けませんでした。

ーー第2集団のペースには波があったと選手が言っているが?

日本人選手がいた第2グループのデータを見ると、ペースがぶれた部分はあったと思います。

風や坂で一定ではなかったのは事実です。

トップ集団の横には私がバイクで並走していたのでペースをコントロールできたのですが、第2グループにはバイクが入れられなかったのでその対応ができませんでした。

給水も技術の1つ

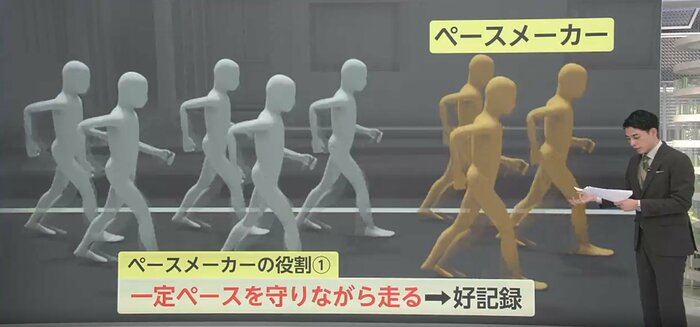

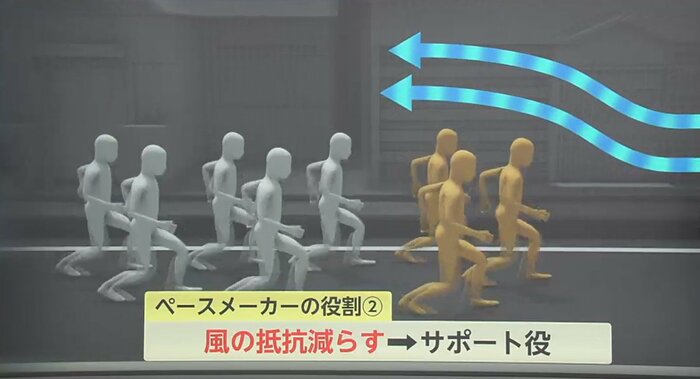

ペースメーカーは、予め決められた一定のペースを守りながら走り、ランナーが良い記録を出せるようアシストする役割を担っている。

また、先頭を走ることで風除けとなり、ランナーたちが終盤までスタミナを温存できるというサポート的存在でもある。

しかし、給水を含め、レースはあくまでもランナーの自己責任だと早野理事長は話す。

ーー給水でもトラブルがあったが?

給水で立ち止まってしまったペースメーカーは正直、下手だったんだと思います。

給水ポイントは、アスリートビブス番号の下一桁で分けていますが、似たようなものがあると間違って取ってしまうことがあります。

第2グループは大きな集団だったので吸水が難しく、ペースメーカーに限らず慌てて詰まってしまった場面はありました。

私が担当していたトップ集団では、キプチョゲ選手はペースメーカーの後ろの2番手ぐらいにつけていましたが、わざと少し下がって左側に行ってサッとドリンクを取っていました。

これもマラソンの技術の1つです。

給水は他の大会でも上手く取れなかったり、止まったためにぶつかって転んだりすることはよく起きています。

第2グループについては、ペースメイキングがあまりうまく出来ていなかったことは事実ですが、全てをペースメーカーの責任にするのは気の毒だと思います。

ーーペースメーカーの速度に疑問を感じたら?

ペースメーカーは当然「設定タイム」を分かって引っ張っていますが、ランナーも時計を持っているので、遅いと思ったら前に出ればいいんです。

選手が出たらペースメーカーも前に出るし、「早く行け」と言われたらペースを上げます。

そういう駆け引きもなく、ただ付いていくのであれば、自分のレースに対する責任は何なのかということです。

ペースメーカーはあくまでも「指標」

ペースメーカーについては男子だけでなく、女子にも遅れが生じ記録に影響が出た。

これについて早野理事長は、「ペースメーカーはあくまでも『指標』」として、自分の時計で確認しながら走ることが基本だと指摘する。

ーー相対的な評価は?

トップ集団を先導していた2人は、きちんと仕事をしてくれたと思っています。

15キロ付近で脱落してしまった1人は、調子が悪かったにしても我々のミッションを果たしてくれていないのは事実です。

全体的には、第2グループのペースがぶれてしまった部分は反省点だと自己評価していますが、全部がペースメーカーの責任という論調は違うと思っています。

マラソンは自分で時計を見ながら走り、ペースが遅い時は指示を出したり、自分が前に出るなどすることが大前提です。

それができないシーンもあったとは思いますが、ペースメーカーは機械ではないので自分の時計と見比べて走る必要があります。

キプチョゲ選手が2021大会(2022年開催)に優勝した時も、27キロ付近でペースメーカーに「行け」と言ったり、前に出て指示を出していましたが、ペースメーカーはそれ以上無理だったので、キプチョゲ選手は自分で飛び出しました。

これがレースの真髄だと思っています。

ペースメーカーはあくまでも「指標」であって、記録やタイムを狙うには、自分の時計で確認しながら走ることが基本だと考えています。