福島県のこの13年…東日本大震災・原発事故の発生から現在までの復興の歩みを辿る。今回は「避難の状況」について。

県人口の8%が避難を強いられる

東日本大震災発生 一週間後の、福島県郡山市の「ビッグパレットふくしま」。ホールだけでなく通路にも、双葉郡から多くの避難者が身を寄せた。

2011年5月には福島市の「あづま総合体育館」で、天皇皇后両陛下がひとりひとりにあたたかい声をおかけになった。

震災と原発事故で、福島県の内外に避難を余儀なくされた人は2012年5月時点で16万5000人ほど。当時の県全体の人口の8%に上った。

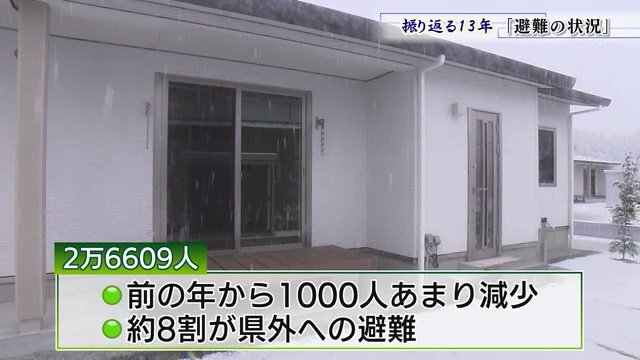

12年経っても2万人超が避難

福島県内に整備された仮設住宅には、最大で1万4590戸に3万1520人が入居した。福島県のまとめによると、2023年11月1日時点で、避難生活を続ける人は2万6609人に。前年から1000人あまり減少したが、いまだに多くの人が親戚や知人の家、または避難先の地域で住宅を借りるなどしていて、約8割が県外への避難となっている。

この一年で4人が災害関連死

一方、長引く避難生活で深刻なのが災害関連死。避難生活の疲労や健康状態の悪化で、この一年間で4人が災害関連死と認定。災害関連死は2339人に上り、被災3県で最も多くなっている。

(福島テレビ)