2023年10月7日、パレスチナ・ガザ地区を実行支配するイスラム(原理主義)組織ハマスがイスラエル領内へ奇襲攻撃を仕掛けて以降、両者の間では戦闘が続いている。しかし、イスラエル軍は容赦のない攻撃を続け、パレスチナ側の犠牲者数は3万人に迫る勢いで、イスラム諸国を中心に国際社会のイスラエルへの批判が強まっている。

これまでイスラエル支持に徹してきたバイデン政権もネタニヤフ政権へ不満を強めており、一種の“孤立したイスラエル”というものが鮮明になっているようにも映る。

イスラエル企業との関係がリスクに

昨年秋以降のイスラエル情勢で、日本企業との関連で言えば、イスラエルに駐在する社員の退避が問題となった。だが、大半の企業は自社のビジネスとイスラエル情勢を関連づけて考えることはなかっただろう。

実際、筆者は海外に進出する企業に対して地政学リスクの分野からコンサルティングを行っているが、各企業が問題として挙げるのは台湾情勢や日中関係、米中対立など。イスラエル情勢は対岸の火事といった感が否めない。

しかし、今日のイスラエル情勢は日本企業にとって政治的「レピュテーションリスク」=企業の悪い噂や評判が広がることで、営業面や信用、ブランド価値が傷つけられるリスクとして付きまとう。

2月になって、伊藤忠商事の子会社である伊藤忠アビエーションが、イスラエルの軍事企業エルビット・システムズと結んでいる協力関係を同月末までに終了すると明らかにした。

防衛装備品の供給などを担う伊藤忠アビエーションは2023年3月、自衛隊の防衛装備品を輸入するため、エルビット・システムズと協力関係の覚書を交わしたが、短い期間で終了することになった。

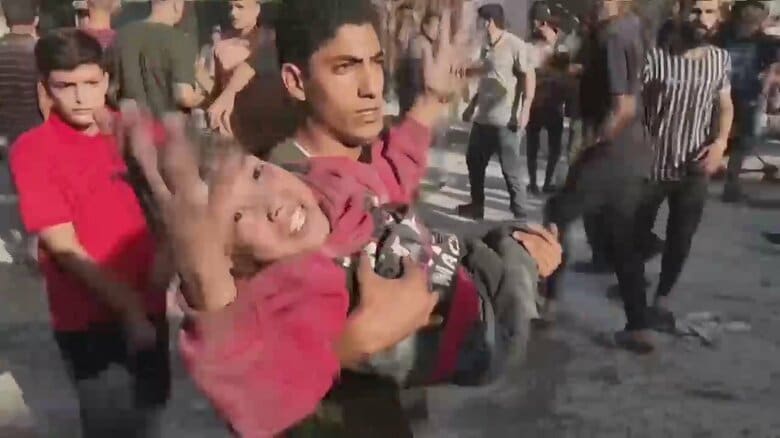

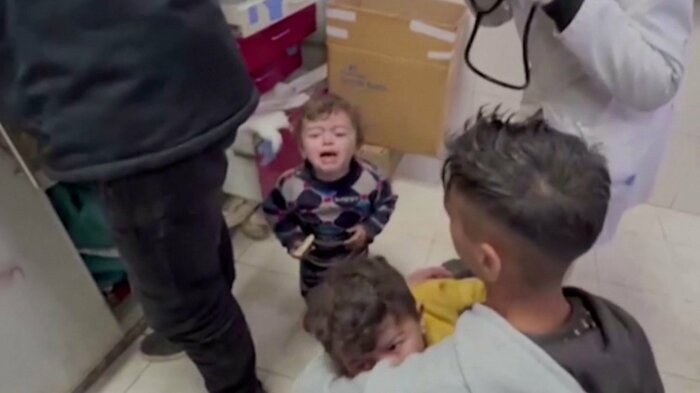

この背景には、子供や女性など罪のない人々が巻き込まれる攻撃を続けるイスラエルへの批判が国際社会で広がるなか、イスラエルの、しかも軍事企業と提携を結んでいれば自社の国際的イメージが悪化する恐れがあり、それを回避するためと考えられる。伊藤忠アビエーションの判断は、人道や人権的側面からだけでなく、中長期的な経営判断としても極めて賢明な決断だったと言えよう。

イスラム教国家では欧米企業不買運動も

イスラエルへの風当たりは経済の世界へも波及している。

たとえば、特に反発が強い中東やアフリカの国々では「イスラエル製品を購入するな」、「イスラエルからの輸入を停止しろ」などとボイコット運動がSNSなどで呼び掛けられ、スーパーや店舗などではイスラエル製品が店頭からなくなる現象が起きている。

イスラエル支持の立場をとる米国など欧米諸国への風当たりも強くなり、イスラム教国家にあるマクドナルドやスターバックスなどへの不買運動も広がっている。実際、インドネシアやマレーシアではマクドナルドなどの利用者数が減少しているという。

イスラエルは中東のシリコンバレーとも呼ばれ、テクノロジーで世界の先端を走り、近年イスラエル企業と関係を強化する日本企業の数は増加している。しかし、今回の件でイスラエルへのイメージは急激に悪化し(もともとアラブ諸国ではイスラエルへのイメージが良かったわけではないが)、しかもそれは短期的に解消しない様相を呈している。そうした状況が、伊藤忠アビエーションの決断に繋がったと言えよう。

そして、日本企業はイスラエル企業とどう付き合うかという課題と同時に、イスラム教国家にどう見られるかというリスクにも直面している。日本企業の中にもイスラエル企業と関係を持つと同時に、インドネシアやマレーシアなどイスラム教を国教とする国々に進出する企業も少なくない。そういった企業の中では、イスラエル企業との関係が、インドネシアでのビジネスに影響を及ぼさないかを懸念する声も聞かれる。

正に、これは企業が直面する政治的レピュテーションリスクと言えよう。

政治的レピュテーションリスクに備えを

政治的レピュテーションリスクを意識した日本企業の決断、行動は過去にも見られる。

たとえば2月でミャンマーにおけるクーデターからちょうど3年となるが、軍が権力を掌握して以降、ミャンマーに進出していた日本企業が撤退していった。2022年1月にはキリンホールディングスがミャンマーから完全に撤退すると発表し、翌年1月に撤退が完了した。ENEOSも2022年4月、ミャンマーでの石油・天然ガス事情からの撤退が完了したと明らかにした。

グローバル経済の時代は終わりを迎え、今後諸外国で活動する企業は、分断が進む世界でビジネスを継続していくことになる。その中において、日本企業も経済のデカップリングやデリスキングなどと並行し、この政治的レピュテーションリスクに直面する機会が増えていく可能性がある。

日本企業においては、政治は政治、経済は経済という古い固定観念から脱却し、政治と経済を同時に捉え、その中で利益最大化、リスク最小化を追求していく必要があろう。