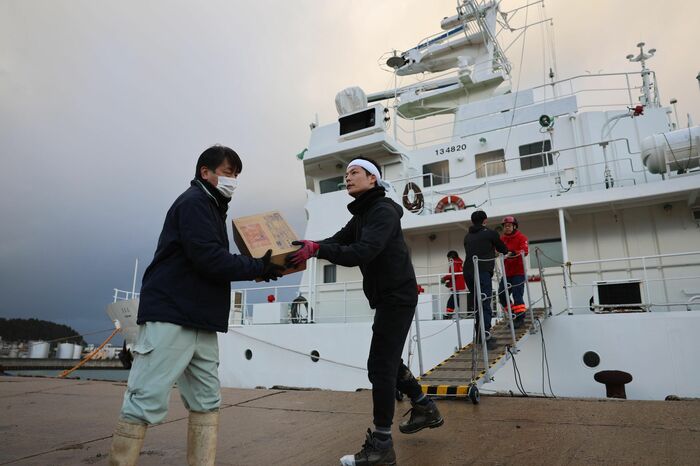

能登半島地震を受けて現地で支援活動を行っている認定NPO(民間非営利団体)法人ピースウインズ・ジャパン。

世界37カ国の紛争・貧困地域での人道支援や災害支援などを行う国内最大級のNPOだ。

1996年にピースウインズを設立し、能登の支援活動を統括する代表理事の大西健丞さんに、今回の地震の中長期的な避難対策の課題、そして今こそ日本に必要な防災体制の整備について聞いた。

「ここで大きな地震が起こったら大変だろうな」

「半島は、離島の次にオペレーションが難しい場所です」

こう語るのはピースウインズ・ジャパン代表理事の大西健丞さんだ。

今も能登半島では幹線道路が寸断され、山間部が多いことから支援活動が困難な状況が続いている。

大西さんはこう続ける。

「2023年5月に能登地方で起こった地震の際、珠洲市で支援活動をしながら、『ここで、より大きな地震が起こったら大変だろうな』と思いました。能登半島自体が過去の大地震による隆起形状だと知っていましたし、群発地震が集中していたので、いつ大きな地震が起こってもおかしくないとは思っていましたが、今回は専門家たちの見通しとまったく違う結果となってしまいました」

「広域避難を考えるべきだ」と政府に訴えた

さらに能登半島地震では、古い家屋が多かったことも被害を大きくした一因だった。

「輪島市も珠洲市も伝統的な町並みが残っていて、非常に良い景観を保持していましたが、1981年の新耐震基準施行以前に建てられた家や建物がたくさんありました。新耐震基準への対応は大変お金がかかるため、個人で、しかも高齢者の場合は対応が難しかったと思います」(大西さん)

地震からまもなく3週間が経過し、被災地では住民の広域避難を模索する動きが出ている。

大西さんは発災3日目頃から、政府に「広域避難を考えるべきだ」と訴えていた。

「被災者には電気や水道、温かい食事が提供される場所まで一時避難してもらい、その間に仮設住宅の建設を始めて、戻れる時期が来たら戻ってもらう。今回の地震は、こうした広域避難が日本で初めて本格的に試みられるケースだと思います」

生まれ育った土地を離れる2つの不安

一方、被災者の中には広域避難を望まない者もいる。

大西さんは語る。

「短い時間の中で生まれ育った土地を離れる決意をしてもらえるか、今まさに知事や自治体の首長が説得をしています。また感染症が流行る季節であり、コロナもありますので、早めに広域避難をしないと集団感染のリスクが高まります。搬送態勢も完璧ではなく、医療チームも限界が来ている。特に高齢者は死亡するケースが出ています」

なぜ被災者は、広域避難を躊躇(ちゅうちょ)するのか?

大西さんは、2つの不安が理由だという。

「まず、広域避難しても一定期間で戻ってこられる保証がなければ、離れることはできません。また戻ったあとに自分たちはどうなるのか、どういう街になるのかわからなければ、さらに広域避難するのは難しいです。もう1つは経済的な不安です。地方では年金暮らしの方が多いのですが、遠く離れて暮らせば生活費がかかる。『人に迷惑かけるぐらいならここで死んだ方がましだ』と言う方はたくさんいらっしゃいます」

懸念の「孤立」を防ぐための1.5次避難

また、広域避難で懸念されるのが「孤立」だ。

集落の中では、住民は顔見知りでお互い助け合って生きてきた。しかし、避難先がバラバラになれば孤立する被災者も現れる。

この対策として。大西さんは「1.5次避難」を提唱する。

「いきなりホテルの個室に入ると、体調や症状の悪化がわからないケースもあるし、精神的な孤立がより深まることもあります。最初は1.5次的な避難施設、たとえばスポーツセンターやリクリエーション施設など、プライバシーを確保しつつ、半分はオープンになっている場所がよいのではないでしょうか。1.5次避難について、この国はまだ経験が乏しいので、手探りでやるしかないと思います」

政府は大地震を想定したプランを本気で

そして被災地が復旧復興のフェーズに入ると、これまでもさまざまな制度上の問題が浮上してきた。

その1つが、全壊半壊した自宅の再建を行う主体が誰なのかだ。

大西さんは、「制度改革が必要だ」という。

「この国は、個人の財産に国家の税収を歳出しないという伝統があります。しかし70歳を超えた高齢者が自宅を自力で再建するのは難しい。多くの人は自分の生まれ育った場所で最期を迎えたいのです。だから復旧復興だけではなく、その地域での人生の終い(しまい)方をどうするのかがテーマになります。災害という不幸は避けられなかったとしても、さまざまな人の力で、少しでも幸せを取り戻して人生の最期を迎えるのが必要なのです」

南海トラフ巨大地震や首都直下地震は、今後30年以内に70%程度の確率で発生するといわれている。

この国の備えは果たして万全なのか?

大西さんは政府の姿勢に警鐘を鳴らす。

「想定したプランを本気で練っておかないとまずいのに、政府は『起こっていないことにお金を出すことはできない』と常に言う。『未来は予測できない』ではなくて、予測の確率を上げていかなければならない。ゼロかイチではなく、0.6や0.7にするのが人間の知恵のはずです」

民間の力を使った災害対応や防災の仕組みを

そして大西さんが主張するのが、民間主導型の「シビル・ディフェンス(市民防衛)」だ。

「冷戦期にスイスや北欧などでできた発想で、核戦争が始まれば行政は機能しないので、郷土の治安や秩序は民間で維持するしかないと。冷戦が終わってこの考えは廃れましたが、21世紀型にして、日本の災害対応や防災に制度として持ち込めないかと思っています。たとえば、消防や自衛隊、海保や警察で定年になった方たちを組み込むのもありです」

能登半島では、いまだ多くの被災者が厳しい生活を強いられている。

多くの被災地で活動してきた大西さんは、「被災者は見捨てられたという気持ちが一番絶望を招きます」という。

広域避難や生活再建はまだまだこれからで、その先にある復興までの道のりは長い。

われわれは能登半島地震の被災地に思いを寄せ続けながら、自分が当事者になる日のために備えをしなければならない。

写真提供:ピースウインズ・ジャパン

関連記事:「医療活動は時とともにフェーズが変わる」珠洲市に医療支援に入ったNPO医師に聞く被災地支援に必要なこと【能登半島地震】