能登半島地震で震度6強を観測した石川・珠洲市。

地震の発生後、最も早く津波が到達した可能性のある場所で、住民たちは町の外に避難するか、それともこの町に留まり続けるか、難しい決断を迫られている。現地を宮司愛海キャスターが取材した。

「正直、生まれたところから離れたくない」

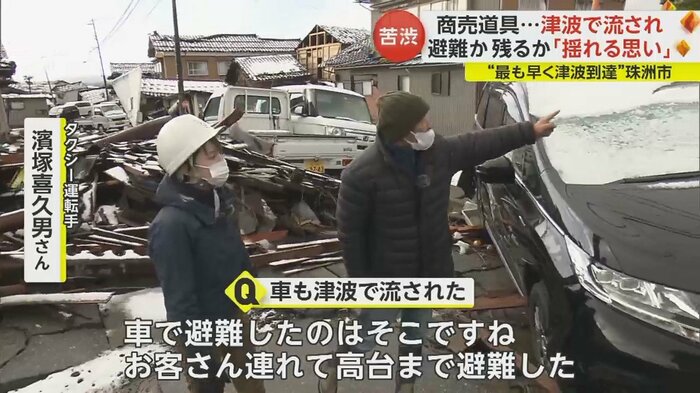

珠洲市の正院町では、道路の両脇に立ち並んでいた家屋がほぼ倒壊してしまっていた。

地震発生の1分後、最も早く津波が到達していたといわれる珠洲市。そこで出会ったのは、タクシー運転手の濱塚喜久男さん。

宮司キャスター「ご自宅は?」

濱塚喜久男さん「こちらですね」

宮司キャスター「この白い建物ですか」

濱塚喜久男さん「そうですね。直したところなんです。去年の地震のあとに」

宮司キャスター「5月の?」

濱塚喜久男さん「はい。これが2階で、1階部分がぺちゃんこですね」

2023年5月の地震で自宅が壊れ、修理して12月に自宅に戻ったばかりの1月、地震で再び家を失ってしまった。

宮司キャスター「これ、車も津波で流されてきた?」

濱塚喜久男さん「そうですね。私、車で避難したのが、そこですね。お客さん連れて、ここを通って高台まで避難したという」

タクシーの勤務中だった濱塚さんは、乗客とともに高台に避難した直後、映像を撮影していた。

目の前には、川を遡上(そじょう)した津波が迫ってきているのがわかる。商売道具で相棒のタクシーは津波にのみ込まれ、200メートル先まで流されていた。

現在は、知り合いの家で避難生活を送っている濱塚さん。

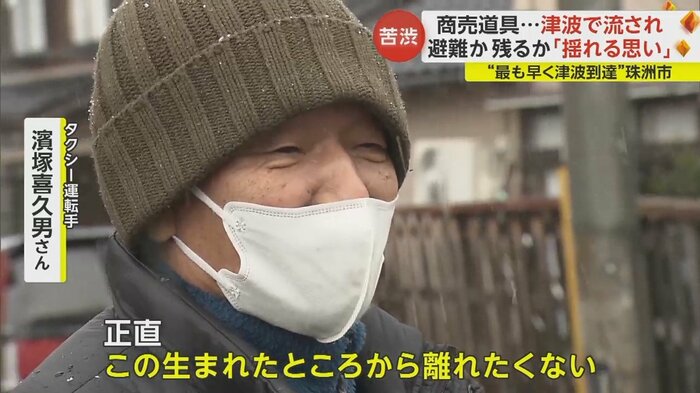

濱塚喜久男さん「正直、生まれたところから離れたくないというのはありますね」

宮司キャスター「その離れたくないという気持ちと、ここは…」

濱塚喜久男さん「はい。危ないというので、ちょっと(気持ちが)揺れてるんですね。住むところも確保しないと。子どもは、来い来いって言ってるんですけど、行ってもね、次に仕事できないですから」

「2次避難」で離れ離れの生活…被災者の葛藤

先の見通しが立たない中、不安を抱えながら離れ離れの生活を決めた家族もいた。

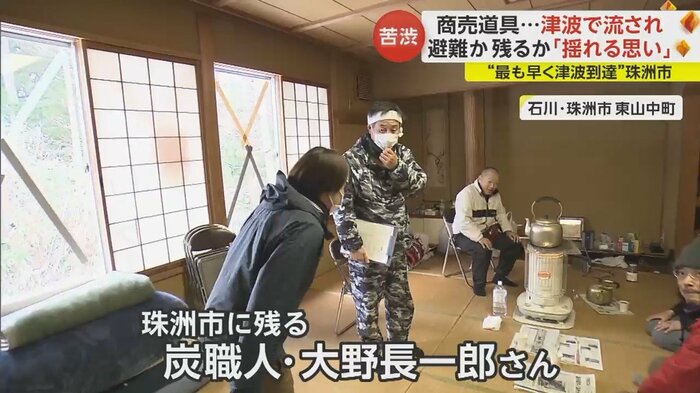

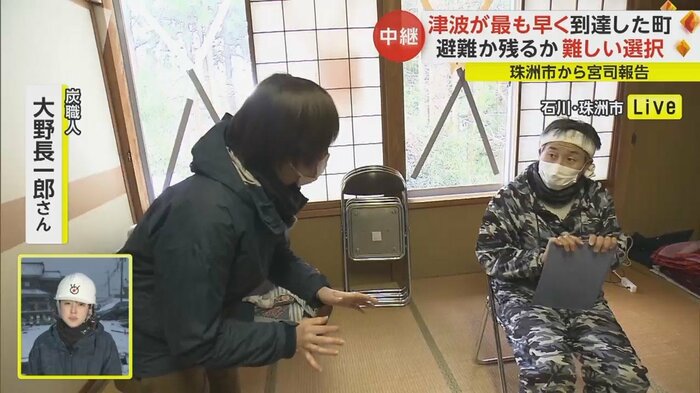

地震後、珠洲市に残ることを選んだ炭職人の大野長一郎さん。被災後は地元・東山中町の避難所のまとめ役をしている。

母親と妻、3人の子どもは、避難所から内灘町にある親戚の家に2次避難させたため、家族と離ればなれの生活を送ることに。

炭職人・大野長一郎さん:

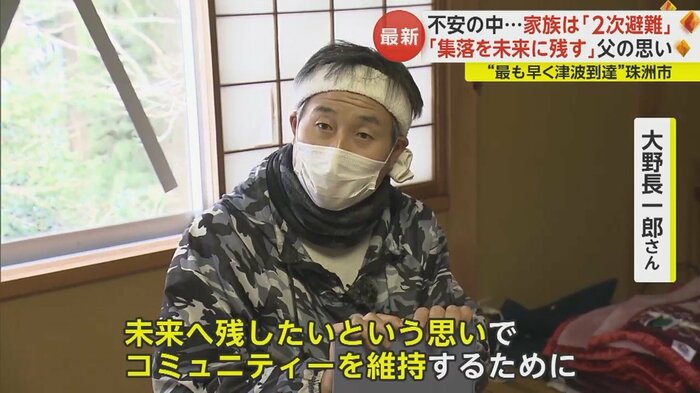

生まれ育ってからずっとここにいる人間でもあるので、自分の仕事を通じて、この消滅していこうとしている集落を未来に残したいという思いで、コミュニティーを維持するために自分ができることをやろうという。

そんな父の思いに、離れて暮らす家族は…。

大野さんの妻は「下の子はやっぱり寂しいと、離れる時は泣いてました。私はこっちで子どもと頑張って、主人も向こうで役割というか、避難所で責任も持ってしているので、 お互いにその場所で頑張る」と語った。

宮司キャスター:

2次避難をめぐっては、現地の方々にさまざまな葛藤があることが分かりました。今回、話を伺ったタクシー運転手の濱塚さんは、金沢市内などに子どもたちがいるということで、その子どもたちから「帰っておいで」と呼ばれているということですが、ずっと暮らしてきたこの珠洲という町が好きだし、何よりも生活するために、現金を手に入れるために、仕事をしなければならないんだと。珠洲市外に移動してしまったら、仕事がなくなってしまう、だからここにいるんだと話してくれました。

そして、炭焼き職人の大野さんは山間部の集落を管理する立場で、集落ごと避難しようとしたが難しかったといいます。住民に集落ごとの避難を説明をした時に、「じゃあ今後の生活のためのお金はどうなるの?」「今後の暮らしはどうなるの?」と聞かれて答えられず、唇をかんだという話をしてくれました。

命を守るために2次避難は大切だが、一方でこの先の見通し、金銭面がどうなるのか、暮らしや仕事はどうなるのか、といったところが見通せない限りは、なかなか2次避難に踏み切れない…。そんな葛藤が現地の人々にはあるように感じました。

(「イット!」1月15日放送より)