10月23日、岸田首相が発言した「ライドシェア」。地域交通の課題解決に向けた一手となるか注目されている。

「ライドシェア」とは一般の人が自家用車を使って有料で人を運ぶ行為。

現在、日本では“白タク行為”として禁止されているが、法律を変えて解禁しようと国が動き始めている。

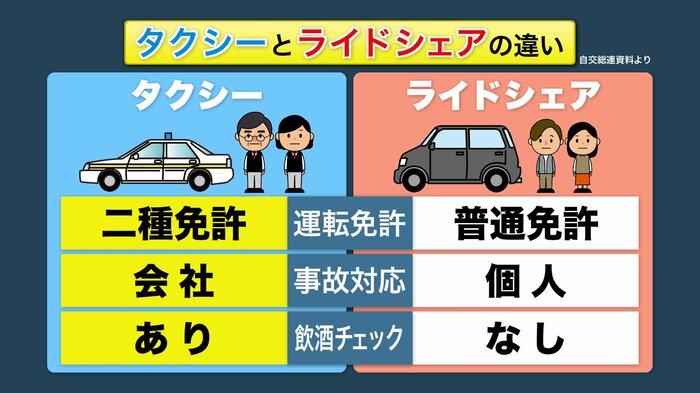

タクシーとライドシェア 違いは?

タクシーとライドシェアの違いは3つある。

1つ目は運転免許の違い。タクシーは二種免許を持っていることが必要だが、ライドシェアの場合は普通免許で運転できる。

2つ目は事故対応の違い。もし事故が起きたとき、タクシーの場合はタクシー会社が対応してくれるが、ライドシェアの場合は個人の対応となる。

3つ目は飲酒チェック。タクシー運転手にはアルコールチェックが義務付けられているが、ライドシェアにはない。

アメリカや中国では既に解禁されている「ライドシェア」。

アメリカでは配車サービス“Uber(ウーバー)”がよく知られている。

タクシーを呼ぶときに「アプリ」を使って呼んだ経験が皆さんにもあるのではないだろうか。

あの感覚で一般の人が運転する車を呼べてしまう、というのがライドシェアだ。

なぜライドシェア解禁案?

なぜ政府は、このタイミングで解禁に踏み込もうとしているのか?

理由は2つある。

タクシーの「運転手不足」と過疎地の移動手段が減少していること。人数だけでなく、同時にドライバーの「高齢化」も問題として上がっている。

また、都市部ではない地方では、公共交通機関をはじめ移動手段が減ってきていて、これを解決する一手になるとライドシェアが期待されている。

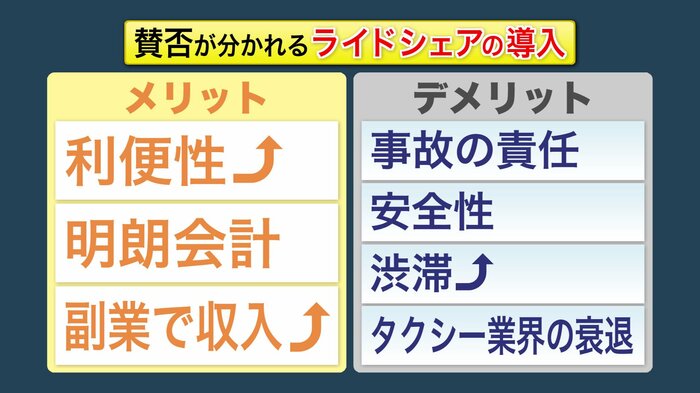

賛否が分かれるライドシェアの導入

導入した時のメリット・デメリットは何だろうか。

メリットは、利用者としては選択肢が増えるので利便性は上がる。アプリを使うので明朗会計だ。

さらにドライバーも、空いている時間に“副業”として収入を得ることができるかもしれない。

デメリットは、事故が起きたときの個人が責任を負えるのか、安全性に課題があることだ。

さらに都市部では渋滞が増える可能性や、タクシー業界としては“ライバル”になるため、業界に関係する人の雇用は大丈夫か、などの心配があげられる。

北海道ハイヤー協会の考えは

北海道ハイヤー協会は、ライドシェアに反対している。

「例えば乗客や運転手が襲われたら、誰が責任を負うのか。全部運転手の責任になる。安全と安心が担保されなければいけない」(北海道ハイヤー協会 今井一彦会長)

札幌市ではコロナ禍前と比べ、タクシードライバーの数は2割減。

平均年齢は63.2歳となり、人手不足と高齢化が進んでいるが、北海道ハイヤー協会は「目先の利便性よりも、安心と安全を優先すべき」と主張している。

一方、北海道南部・江差町の唯一のタクシー会社「桧山ハイヤー」は、現在の運転手数はピーク時の半分以下の8人、平均年齢は約65歳。

「こういう地域では、若い運転手を採用する以前に、なり手がいない」(桧山ハイヤー 菊池純二さん)

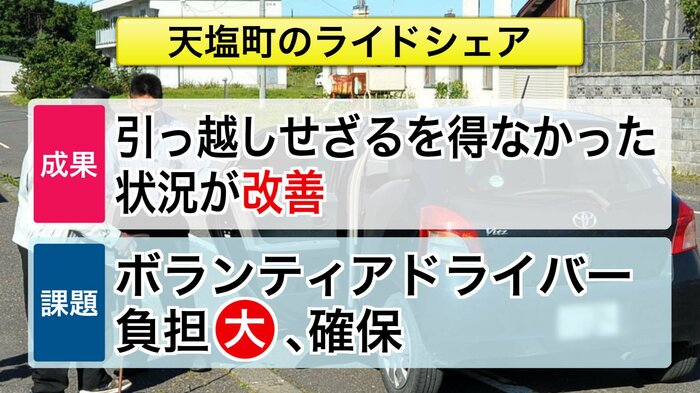

若者がドライバーとして就職する傾向はなく、将来的には人手不足で会社の維持も困難だと予想されている。

「現在の運転手が年齢的に仕事ができなくなった場合、タクシーの利用客もライドシェアを利用するようになると思う」(桧山ハイヤー 菊池純二さん)

都市部と違い人口減少が進む中、将来的にはライドシェアに頼らざるを得なくなると考えていた。

都市部と地方 タクシー業界の意見の違い

既にライドシェアを実施している自治体が北海道内にある。

人口約2700人の北海道北部の天塩町では、6年前の2017年から、ライドシェアの実証実験を行っている。

高齢者の数は約1000人くらいいるが、そのうち約8割は、稚内市の病院などに通院している。

2017年から実証実験を始めた目的は、車を運転できない高齢者の交通手段を確保のためだった。

稚内市まで路線バスと鉄道を乗り継ぎ、片道約3時間。

通院しようとしても日帰りすることは事実上できない。

マイカーであれば片道約1時間で行って帰ってくることができる。

天塩町のライドシェアは、インターネットを利用してドライバーと利用者をマッチングする仕組みだ。

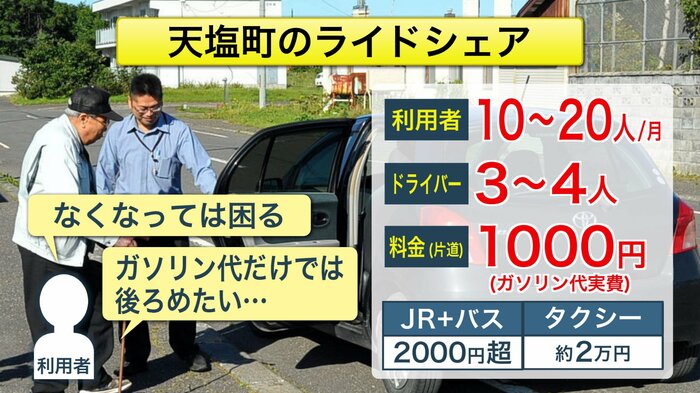

今の日本の法律だとドライバーに報酬を払うと“白タク行為”として法律違反になるので、利用者はガソリン代を折半することだけが認められている。

稚内市までタクシーで片道約2万円かかるが、ライドシェアではガソリン代1000円ほど。

利用者は経済的負担が少なくなり、ドライバーはガソリン代の節約になる。

ライドシェアが過疎地域を救う

天塩町での6年間のライドシェアの結果、利用者数は月に10~20人程度。登録したドライバーは3~4人。

利用者の8割が継続を求めるものの「ガソリン代だけでは後ろめたい」との声も上がる。

1000人の高齢者のうちの約8割が稚内市の病院に通っている、という現状でライドシェアがなかったら「町に住めなくなる」という声も出てくる。

北海道の多くの自治体はこのような課題を抱えている。

今後、どのような形でライドシェア解禁の動きが広がっていくのか、北海道の各自治体はどう取り組むのか、注目だ。