昨今タクシーを拾うのが難しくなったと言われる中、にわかに政治がライドシェア導入に向けて動き出した。岸田首相が所信表明演説でライドシェア導入の検討を表明したのを皮切りに、菅前首相や河野デジタル相も導入を主張。さらに小泉進次郎元環境相らが超党派議員による勉強会を立ち上げる。

これに対し導入反対派の急先鋒と言われるタクシー業界はどう見ているのか?全国ハイヤー・タクシー連合会の川鍋一朗会長に話を聞いた。

データドリブンに議論を進めて頂きたい

「タクシーがつかまらないという声が上がっていて、率直に申し訳なく思います。但し、体感的に感じるものと具体的なデータで見ると、ちょっと違うという部分もあるんですね」

こう語るのは全国ハイヤー・タクシー連合会の川鍋会長だ。

「例えば大雨の夜にタクシーが来ない、夜の10時に軽井沢駅でタクシーが待っていないというお声をいただくこともありますが、そうした天候不順や地方における夜間のニーズなどに完全に対応するのはやはり難しい部分もあります」

一方で、最近、「東京駅で新幹線を降りてもタクシー乗り場での行列待ちがひどい」、「羽田空港で長蛇の列」「京都の観光地でタクシーがつかまらない」といった声がよく聞こえる。

その声を受け、政治がライドシェア導入に動き出した。しかし川鍋氏はこうした動きに対して「データドリブンに議論を進めて頂きたい」と語る。

乗り場の運営改善で行列は減るはず

タクシー業界では東京駅八重洲口(新幹線口側)のタクシー乗り場の行列を調査したと、川鍋氏はいう。

「その結果、酷い行列が発生するのは1週間のうち5時間程度だとわかりました。しかも、お客様は行列していても、実際には20台から30台のタクシーが乗車待ちをしていることもあります。その原因の一つが乗り場の運営方法です」

そしてこう続ける。

「八重洲口ではタクシー乗り場は3台分しかなく、一方でバスの乗り場は広く取られている。いま東京のタクシー協会としてJRさんに3台乗車を5台にするよう改善のご提案をしていますが、これだけで乗車のスピードは圧倒的に上がり行列は減るはずです。これは羽田空港も同様です」

カーナビの時代になぜ「地理試験」なのか

タクシーの乗務員の数はコロナ前に全国で約29万人だったが、いま23万人と2割減っている。タクシーの不足感の原因について川鍋氏は「タクシーの車が無いのではなく、ドライバーがいないため」だという。

「ですから、タクシー不足という社会課題を早期に解消するためには、いまようやく戻りつつあるタクシー乗務員の数をさらに増やすことが最初にやるべきことではないかと思っています。これはバスもトラックもドライバー不足で、運輸業界全体の問題だと思っています」

その中で川鍋氏が真っ先に訴えるのが、東京、大阪、神奈川など一部の地域でタクシーを運転するために普通二種免許に加えてパスする必要がある「地理試験」の廃止だ。

筆者も地理試験の過去問題を見たが、カーナビや地図アプリのある時代にいったいなぜここまで覚えなければいけないのか理解できない問題が多かった。

地理試験については国会で小泉進次郎元環境相が廃止を訴え、斉藤鉄夫国土交通相が「廃止も含め早急に検討する」と表明した。

川鍋氏も「ある程度の幹線道路やホテルなどを覚えたら、カーナビの使い方をトレーニングした方が実質的」だと語る。

また二種免許の教習所での取得期間の短縮や、車両の安全性や機能性の向上に合わせた、より簡易な免許の開発も政府に提案している。

タクシーの規制緩和をしないとフェアでない

川鍋氏は「ライドシェア導入の議論の前に、タクシーの規制緩和をしないとフェアではない」と強調する。

「外国人観光客の多い北海道のニセコではいま、冬のタクシー不足を解消するため、国土交通省に特例として約4ヶ月だけ東京のタクシーの運行を認めてもらっています。また、地方や過疎地におけるタクシー不足解消のため、営業所の設置要件の緩和も今月から始まりました。このように全国で規制を緩和していけば、タクシーの供給量は増やせるはずなのです」

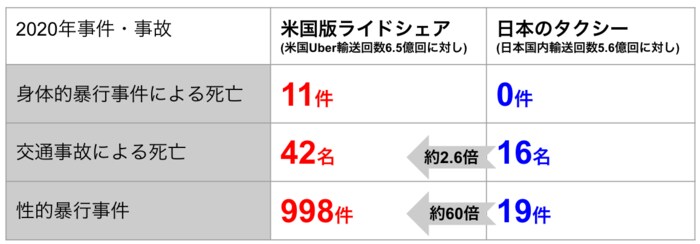

「アメリカのライドシェアは性的暴行事件発生数が日本のタクシーの60倍で、死亡事故は2.6倍」という国交省の資料がある。川鍋氏は「日本とアメリカは風土が違うということもある」としたうえで、「タクシーが足りないからライドシェア導入」の議論に疑問を呈する。

「タクシー業界では乗客の安全を守るために、出庫前帰庫後のアルコール呼気検査やカメラによる顔撮影、免許証検査などが毎日行われています。また毎日の車両点検や車検も法で定められています。これらは全て、お客様の安全のためにこれまでの教訓から積み上げられた管理方法であって、もしライドシェアにこうした義務付けが無いのであればおかしいと思います」

ライドシェア導入なら対等の立場で競争を

そして川鍋氏はイコールフッティングの必要性を強く訴える。

「いま人口が減少している地方では、ライドシェアの導入が解決策のようになっていますが、安全とされるタクシーを規制緩和して供給を増やすことこそ大事です。私が言いたいのは、もしライドシェアを導入するなら、タクシーとライドシェアが対等の立場で健全な競争を行えるイコールフッティングを確保してほしいということです」

川鍋氏は今年アメリカで自動運転タクシーに乗ってきた。その運行状況や安全性、乗り心地を体験して「東京のタクシーの1割から2割は10年後に自動運転になっていてもおかしくない」という。

とはいえ、まずは足元の移動に対する不便さや不満をどうするか。タクシーの規制緩和かライドシェア導入か、またはその両方なのか、国会の議論に注目だ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】