「フリースクールは国家の根幹を崩しかねない。不登校の大半は親の責任」という滋賀・東近江市長のフリースクールをめぐる発言が波紋を広げている。フリースクールに対する社会の理解はどこまで進んでいるのか。国、自治体など、誰が支援するべきか、専門家に聞いた。

東近江市長のような考えを持った方…よくいると感じる

自身の発言について24日、東近江市の小椋市長は次のように話した。

滋賀・東近江市 小椋正清市長:

発言の矛先は国の不登校対策の考え方。フリースクールが義務教育に値する役割を果たしているなら喜んで支援する。制度設計がない中での支援が問題

この発言を受けて、フリースクールの運営側としてはどのように解釈しているのか。

フリースクールここ 理事長 三科元明さん:

フリースクールを設立して15年、数百人の保護者や子どもと接してきましたが、子どもの不登校が親の責任だと感じたことは一度もありません。僕たち(フリースクールの運営側)を含めた行政や学校関係者などの大人が、子どもに合った環境を作ることができなかったという考えのもとで、フリースクールを運営しています。ですので、今回の東近江市長の発言には正直驚きました。ただ、こういった(東近江市長のような)考えを持った方がたくさんいるということは、フリースクールを運営していてもよく感じることではあります

フリースクールに対して、社会全体がもっと理解を深めていく必要があるといえそうだ。

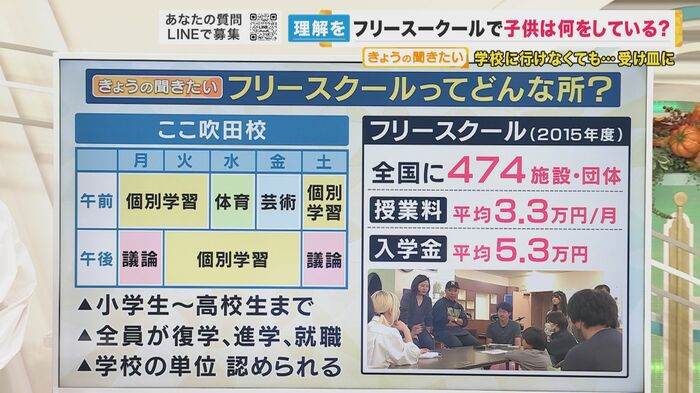

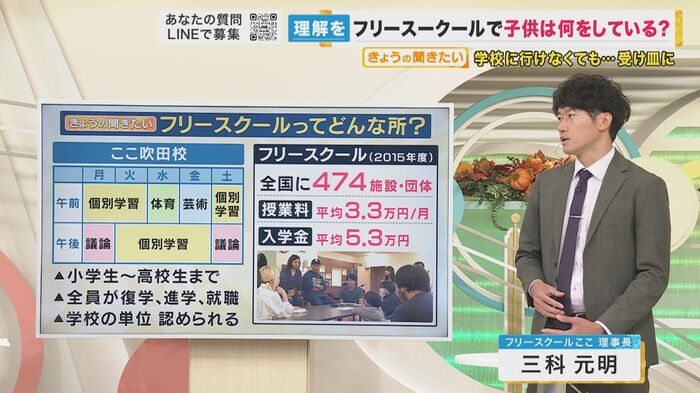

三科さんが運営するフリースクール「ここ吹田校」では、個別学習、体育、芸術といったカリキュラムがあり、小学生から高校生までの子どもが通っている。

ここに通っていた子どもたち全員が復学、進学、就職ができている。なお、同校の場合、フリースクールへの通学が学校の単位として認められる。そんな「ここ吹田校」の時間割は学校の時間割と似ているようだが、どういった意図があるのか。

フリースクールここ 理事長 三科元明さん:

“ここ吹田校”に来ている子どもたちは、学校に行けなくなったことを負い目に感じていることが多いんです。“甘えてばかりで、みんなができていることがなぜできないんだろう”と、傷ついた子たちが来ます。そんな中で、フリースクールの活動を通して少しずつ、友達ができたり、勉強をすることで傷ついた自尊心を取り戻すことが必要だと考えています。

フリースクールここ 理事長 三科元明さん:

そうやって自信を取り戻した子たちがフリースクールを出発していくので、その(学校に戻った)時のギャップをなるべく少なくするために、緩すぎず、きつすぎず、学校に少し似たようなプログラムを取り入れています

三科さんが運営するフリースクールでは、フリースクールから巣立った後の未来を見据えたカリキュラムを用意しているということだ。では、全国のフリースクールではどうなっているのか。

フリースクール 授業料:平均で月3万3千円 入学金:平均で5万3千円

2015年時点で、全国に474施設・団体のフリースクールがあり、授業料は平均で月に3万3000円、入学金は平均で5万3000円ということだ。

また、カリキュラムは全国的にはどのような形式なのかも気になるところだ。

立命館大学准教授 日本教育政策学会理事 武井哲郎さん:

“ここ吹田校”のように、学校に似せた形で、個別指導を中心としている団体もたくさんあります。その一方で、時間割を組むのではなく、子ども自身に一日をどういう風に過ごすのかを自分で計画を立てて、決めてもらう形のフリースクールもたくさんあります

子どもが主体的に取り組めるフリースクールもあり、形はさまざま。学校以外にも学びの場の選択肢があるということ自体が、子どもたちの救いになっているようだ。

国や自治体の取り組みは?

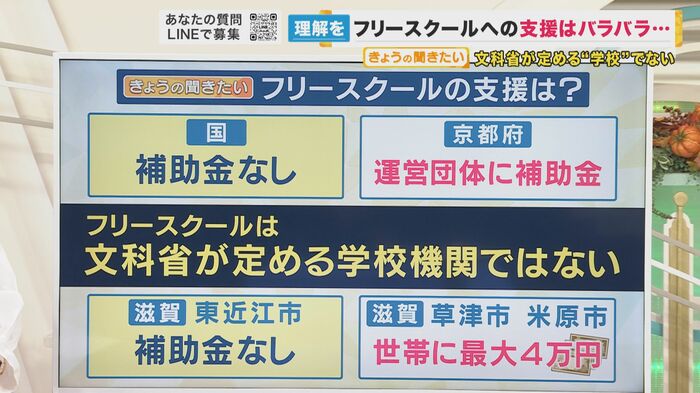

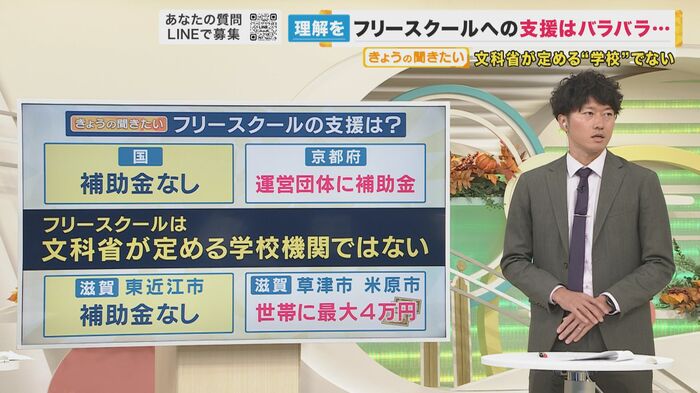

フリースクールはそもそも、文科省が定める学校機関ではないため、国からの補助金はない。自治体によっては補助金が出ているところもあるというのが現状だ。一部の自治体の例を挙げてみると例えば京都府では、いくつかの運営団体に補助金が出ている。

滋賀県の草津市、米原市では、子どもをフリースクールに通わせる世帯に最大4万円を支給している。なお、今回、市長の発言が問題となった滋賀県東近江市では、フリースクールに関する補助金はない。 三科さんがフリースクールを運営する大阪市、吹田市ではどのような状況なのか。

フリースクールここ 理事長 三科元明さん:

行政からの補助は一切ありません。月謝として保護者の方にご負担いただいて活動していて、家庭に負担を強いてしまっている状況です。行政からの補助、家庭への支援がもっと全国的に広がればいいなと思います

金銭的な事情でフリースクールに通わせることができない家庭もあり、当事者らは自治体の補助や支援を強く望んでいる。そんな中、国も不登校の子どもに学びの場を提供するための対策を取っている。

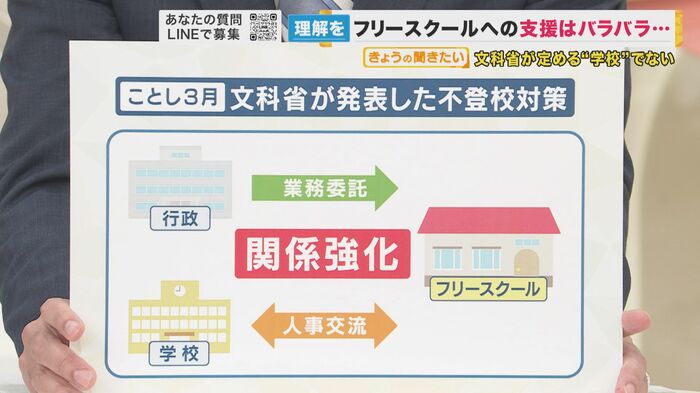

2023年3月に文科省が発表した“不登校対策”では、行政がフリースクールに業務委託を行い、学校はフリースクールとの人事交流を行うことで、フリースクール・行政・学校の3者が関係を強化するというものだ。この方針は実際にうまく機能しているのか。

立命館大学准教授 日本教育政策学会理事 武井哲郎さん:

実際は、自治体によってさまざまというのが実情だと思います。例えば学校の先生に、長期にわたって研修という形で、フリースクールのスタッフとして関わってもらうという、先進的な取り組みを行う自治体もあります。また、不登校の子どもたちの居場所の運営を、行政がフリースクールに委託するという取り組みも、徐々に増えています。しかし、まだまだこういった業務委託や人事交流が全国的に行われているかというと、そこは難しいところかなと思います

実態としては、まだあまり各自治体の足並みがそろっていないようだ。

不登校の子どもが増えている現状から、子どもたちのシグナルを国や自治体がもっと敏感に汲み取り、教育現場のあり方を見直すべき時が来ているのではないか。

(関西テレビ「newsランナー」2023年10月24日放送)