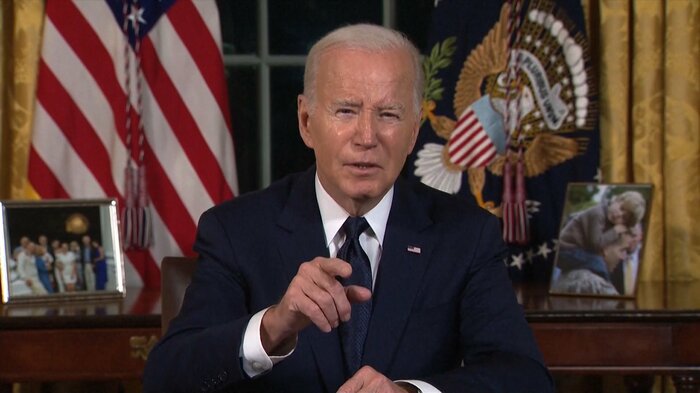

助言に聞く耳を持たないバイデン?

「特ダネ:イスラエルーパレスチナ政策をめぐって、国務省内で「反乱(Mutiny)の機運」が醸成されいる」

こんな穏やかならざる見出しの記事が、ニュースサイト「ハフポスト」に19日掲載された。その小見出しにはこうある。

「国務省内の士気は低く、職員の中にはジョー・バイデン大統領の方針に公式に反対を表明する準備を進めている者もいると関係者がハフポストに語った」

ちなみに「ハフポスト」は、メディアを評価付けするAd Fontes Mediaによると、政治的には「左寄り」だが、信頼性について「その分析などは総じて信頼できる」と評価しており、「反乱」という言葉でセンセーショナルな効果を狙った記事ではなさそうだ。

記事は、バイデン政権が今回のハマスーイスラエル戦争をめぐってイスラエル支持の姿勢を強く打ち出していることについて、国務省の担当者が助言をしても「聞く耳を持たない」ように無視し続けているという。

複数の関係者は、アントニー・ブリンケン国務長官とその最高顧問たちは、パレスチナ過激派ハマスが拠点とするガザでのイスラエルの侵攻作戦を支援することに集中して、国務省内の専門家の助言には全く関心がないようだと言う。

国務省関係者が政策批判投稿を準備

こうした状況の中で国務省の2人の関係者が、米国の政策を批判できるメッセージ・システム「反対意見チャンネル(dissent channel)」に投稿の準備を始めていると「ハフポスト」に明らかにした。

これは米国の外交政策に対して建設的な批判を表明するために国務省が運営しているシステムで、ベトナム戦争の際に外交関係者が政府と反対の意見を述べる場として開設された。国務省のトップだけに公開されるが、今回これに投稿することは「反乱」にも例えられる行為だと「ハフポスト」は考える。

国務省幹部が政府の決定に抗議の辞任

これより先国務省では、対外武器供与を担当する政治・軍事局のジョシ・ポール局長が、バイデン政権のイスラエルに対する武器、弾薬の供余の決定に抗議して17日辞任した。

「抗争当事者の一方に性急に武器供与を決定することは、近視眼的、破壊的、不正義であり米国が公表している価値と矛盾するものだ」

ポール局長は、辞任にあたって公表した公開書簡にこう述べていた。

国務省の中にも「保守派」と「進歩派」が居るのは当然で、その議論を通じて健全な外交が展開されることが期待されるが、今回のハマスーイスラエル戦争に限れば指導部のタカ派的な言動ばかりが目立つのは確かだ。

まず、これも「ハフポスト」が13日に伝えたものだが、国務省は中東問題に関わる外交官に対して「今後報道資料では『緊張緩和/停戦』『暴力/流血の終焉』『静寂の回復』という言葉を使わないように」と指示するメールを送ったという。

イスラエルの反撃が過激になることを案ずる声が多い中で、米国はそれをあえて看過するよう指示したと受け取られている。

米が国連安保理決議案に拒否権行使

また国連安全保障理事会では19日、人道支援のための戦闘の一時的停止などを求める決議案の採決が行われ、15カ国中、日本を含む12カ国が賛成したが米国が拒否権を行使して否決された。米国は決議案にイスラエルの自衛権に言及がないことを理由にしたが、各国から遺憾の意が表明された。

こうしたイスラエル寄りの政策は、ブリンケン長官の次席補佐官トム・サリバン氏の考えによるところが多いと「ハフポスト」の記事は指摘する。同氏は国務省の幹部会議などでは「イスラエルの必要や要求」を優先させ「米国の国益」を優先させるべきとするスタッフと衝突するが、同氏の兄がホワイトハウスの安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏なのでスタッフも議論で深追いするのを控えて押し切られることが多いとか。

ブリンケン長官もこうした国務省の内部事情を知らないわけではないようで、21日に配信されたAFP電によると同長官は、中東から帰国後直ちに国務省スタッフ全員に次のようなメッセージを送った。

「私たちの政策と組織をより良いものにするため、議論と反対意見の余地を確保、拡大することも忘れてはならない」

果たして「反乱」は収めることができるのだろうか?

【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】

【表紙デザイン:さいとうひさし】