SNSでインフルエンサーがお勧めする化粧品や健康食品、買ったことないだろうか?そうした商品紹介の中には、企業が宣伝を依頼していて、広告であることを伏せているケースもある。政府はこうした宣伝手法について規制強化に乗り出した。

実は広告…隠す宣伝手法は禁止に

SNSで”商品を紹介する投稿”を目にすることはないだろうか?

街の人:

よく見ているインフルエンサーがオススメしていると、自分も欲しいなって思ったり。コスメは参考にして買っちゃいます

街の人:

僕は、新しいコンビニの商品を紹介してくれているのを見て「これ食べてみよう」って

その一方で…

街の人:

ちょっと疑っちゃいます。「お金もらってるからやってるんじゃないの?」って

街の人:

嘘言ってそう。”案件”っぽい

“案件”つまり、企業に頼まれて商品を紹介する「広告案件」ではないかと疑う声もあった。

こうした宣伝のあり方について、10月から規制が強化されることになった。いわゆる「ステルスマーケティング」の禁止だ。

2年以下の懲役 300万円以下の罰金も…

「ステルスマーケティング」「ステマ」とは広告であることを隠して商品を宣伝することだ。

インフルエンサー(イメージ):

きょうは、私が皆さんにとってもおススメしたい美容液を紹介しようと思います

インフルエンサーが、さも自分が普段から使っている物として商品を紹介しているように見えるが、実は企業からお金をもらって宣伝している。これが「ステマ」だ。

消費者庁は、この広告を見た人が「企業ではない第三者の感想だ」と誤解してしまい、より良い商品を選べなくなるかもしれないと危惧している。

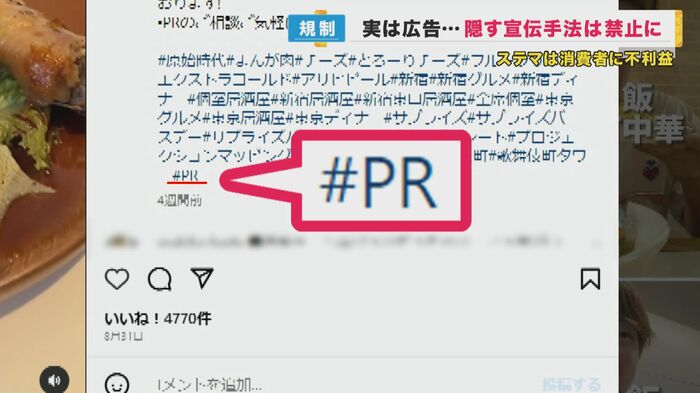

そこで設けられた新たなルールが「#PR」を付けるということだ。怠れば罰則もある。

企業には、「PR」「宣伝」などと広告であることをきちんと明示することが求められる。

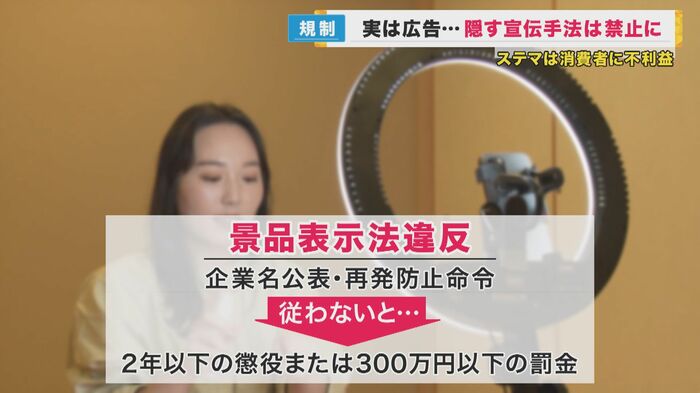

これに違反すれば、企業名の公表とともに再発防止が命じられ、従わなかった場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。

インフルエンサーの対応は…

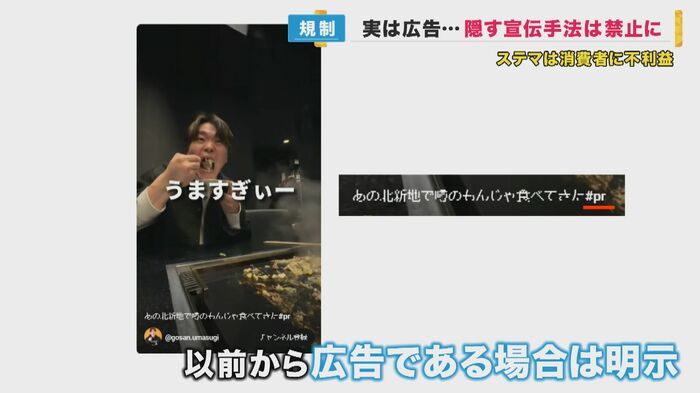

食べ歩きをして全国のグルメ情報を発信しているインフルエンサーのごうさんは、焼き肉やラーメンをおいしそうに頰張る姿が人気で、ひと月に100件近く「宣伝をしてほしい」と依頼が届くこともあるという。

インフルエンサー・ごうさん:

「お店の方からすごい行列になってる」だとか。やっぱりうれしいですね。お店のためにできているんだなって

インフルエンサー・ごうさん:

こんな感じで「プロモーション」って付けています

その投稿にはしっかりと「#PR」と明示されている。

ごうさんは以前から、企業依頼の宣伝投稿には広告であることを明示し、フォロワーが混乱しないよう気をつけてきた。

ごうさんの所属事務所・谷川翼社長:

海外で「ステマ広告はダメ」だと先に広まっていたので、(ステマは)やめていこうと話し合っていました

ただ、今回の規制強化については丁寧な運用を行ってきたごうさんでも、線引きに迷うことがあるようだ

ーーメーカーから「これ食べてみてください」「差し上げます」ということも?

インフルエンサーごうさん:

はい、いただいています

ーーそういうとき表示は『#PR』?

インフルエンサーごうさん:

ああ、確かに…費用をもらっていないというか、僕が実際に「SNSに上げたい」と思って上げたので、広告である表示を付けていなかったことが正直あって…。

ステマのメリット・デメリット

SNSでの宣伝が大きく変わる転換点となるステマ規制で、何が変わるのだろうか?

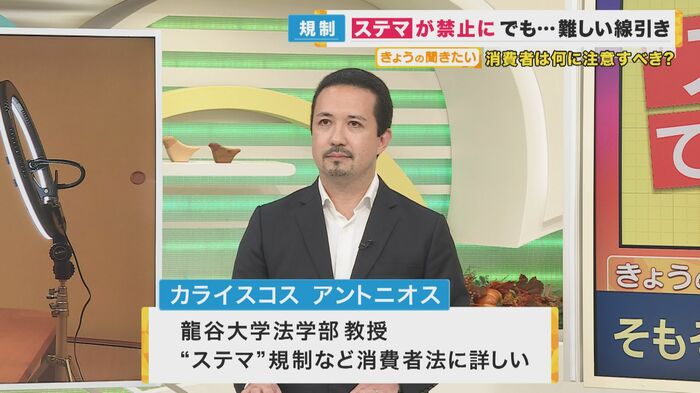

今回のステマ規制に関わった、法律に詳しい龍谷大学のカライスコス・アントニオス教授に聞いた。

視聴者から質問を事前から募集しているが、「そもそもステマがわからない」という質問が多く来ていた。まずステマとは何なのか?ということから見ていく。

ステマとは「ステルスマーケティング」の略語で広告主が広告であることを隠したまま宣伝する行為だ。ステマは企業にとってメリットがある行為で、販売効果が高くなりかつ広告費を抑えられる。消費者庁が2022年にインフルエンサー300人にアンケート行ったところ、約41%がステマの依頼を受けたということだ。

企業にとって販売効果が高く、広告費が抑えられるとはステマとはすごいものである。

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

一般的なテレビとかいろいろなところに出されている広告よりも、安く依頼できるということがあるのと、より幅広く一般の人にも見てもらえるという点が主なメリットかと思います

確かにフォロワー何十万人、何百万人の人がファンに宣伝したらすごい効果だ。ではなぜステマを規制しなければならないのだろうか。

「消費者が公正な判断ができず不利益が生じるため」とのことだが、分かりやすくいうとどういうことだろうか?

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

買い物をする時はいろいろ広告を見て、商品の情報を集めるわけですが、広告だとわかっていると「もしかしたら、ある程度言いすぎているかもしれない」「美化して紹介しているかもしれない」と思って、消費者が自分の気持ちを抑えながら読んだり、見たりすることができます

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

しかし広告ではなく、自分と同じような立場の一般人がいろいろと「自分の意見を書いているだけ」だと思ってしまうと、それを信頼しやすくなってしまいます。そうすると本来であれば自分が買わないような商品でも、それにつられて買ってしまう可能性があり、自分の意志に沿った消費行動ができなくなるというところが大きな問題です

消費者は疑う機会を失って、不利益を被るということだ。だから禁止されているのだ。

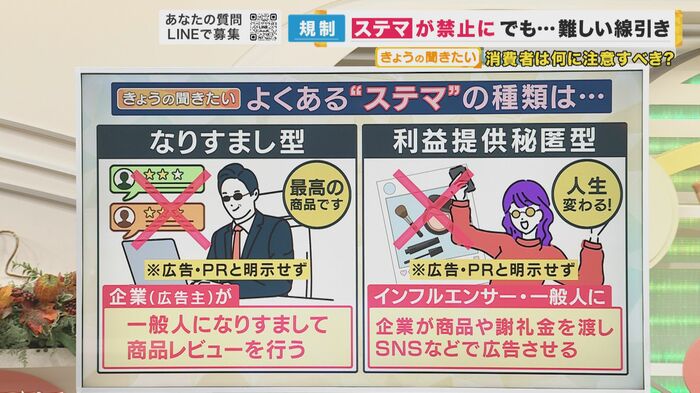

ステマの種類、ステマされやすい商品

ステマにはどんな種類があるのだろうか。

・『なりすまし型』

広告、PRと明示せずに企業が一般人になりすまして自社の商品レビューを行う。

・『利益提供秘匿型』

広告、PRと明示せずにインフルエンサーや一般人に企業が商品や謝礼金を渡してSNSなどで広告させる。

ーーステマされやすい商品はあるのだろうか?

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

いろいろな商品がありますが、その中でも特に多いのが健康食品と化粧品です。ほかの商品だとある程度、客観的な情報を見て、購入するかどうかの判断がしやすいのですが、例えば健康食品であればそれを体内に取り込むであるとか、化粧品であればそれを体に付けるということで、単に客観的な情報だけで判断するのではなくて、実際に効果があるのか、使い心地はどうなのかというところを気にします。そうすると自分と同じような立場の人が使って、どのように感じたのかということを重視しやすくなるということがあります

購入に対してハードルが高いものに関しては、ハードルが下がったように感じるのだ。きれいな人が使っている化粧品を見ると「これで私もきれいに…」なんて思ってしまう。

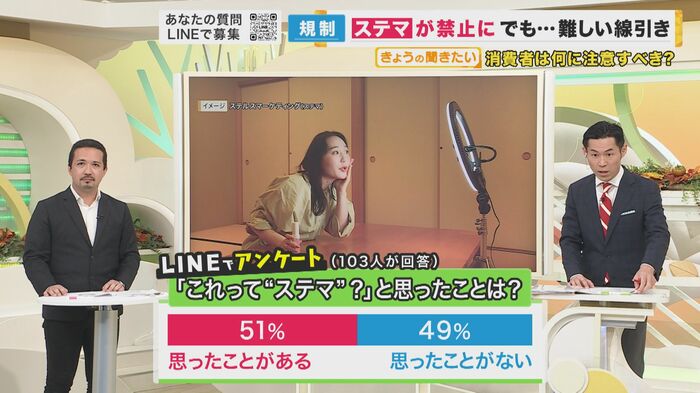

「newsランナー」で「これはステマかな?と疑ったことがあるか」についてアンケートをとった。

疑ったことがあるという人が51%、思ったことがないという人が49%という結果であった。

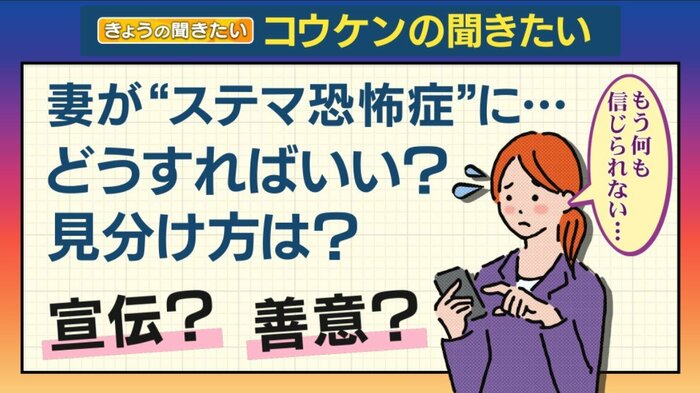

妻が“ステマ恐怖症”に…身の回りでの体験

吉原功兼キャスターの身の回りでもステマにまつわる体験があった。

吉原キャスター:

私の妻が“ステマ恐怖症”になっています。料理で人気のインフルエンサーが好きで投稿を楽しみにしているのですが、インフルエンサーとフォロワーのやり取りの中で“必ず勧めてくる”調理器具があるんです。それを目にしたときに「これはステマではないか?」と感じて、フォローを解除したそうです。妻としてはこれがインフルエンサーの善意なのか、裏で企業との関わりがあって宣伝なのか判断ができないという状況です。他にも妻と同じような経験をした人もいるのではないかと。

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

ステマ規制前の出来事であれば判断は難しいかもしれません。しかし10月1日からは広告が広告であることを明確にしないといけないので、例えば「広告」とか「PR」とか「プロモーション」という言葉で、客観的にこれが広告であるということがわかるようにしなければなりません

広告が広告であるとわかりやすいようになっているということだ。そう考えると、それ以外は「善意」だと思ってもいいということになるのだろうか?

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

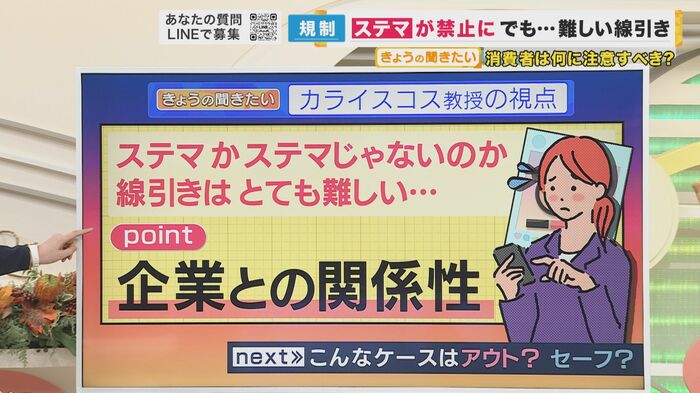

そこがまた難しいところで…。

ステマか、ステマでないかの線引きについてはとても難しく、あえて線引きをしていくとしたらポイントは「企業との関係性」だということだ。

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

今回私はステマ検討会の委員をしていたのですが、その中でもすごく議論されたのが、本来であればだれが見ても「ステマである場合」と「ステマではない場合」を明確に分けるために、具体的な基準を設けた方がいいのではないのかということです

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

しかし、それをしてしまうと新しいメディアなどが出た時に、また抜け道ができてしまって法改正をしないといけなくなるので、今回基準になったのが自主的な表示なのかどうかです。なので商品の口コミを書かれている人が“依頼されて”したのか、それとも“自分の意志で”やっているのかということです。人の内面のことで判断が付きにくいので、客観的に見て企業とインフルエンサーに関係性がある場合には、ステマであると判断してよいかと思います

ある程度は消費者側が判断していかなければならないということだ。

ステマの判断クイズをしてみると…

線引きの難しさが伝わったかと思うが、次の例の場合は、ケースはセーフなのかアウトなのかクイズ形式で皆さんにも考えていただきたいと思う。

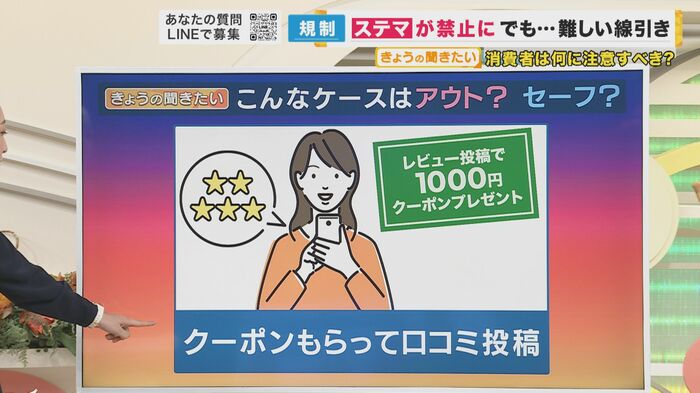

▼クーポンをもらって口コミを投稿

たまに見かけるかもしれないが、「レビュー投稿で1,000円クーポンプレゼント」これはセーフ、アウトどちらだろうか?

こちらはセーフ。ただし…。

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

こちらの場合だと、内容について指示はしていないので、すごく辛口な事を書いてもクーポンはもらえるので、そういう意味ではセーフなのです。ここからは追加的な条件での話にはなりますが、「投稿の時に5つ星を付けてください」とか「投稿の時にはほめてください」という場合は規制にかかってしまうということです

クーポンをもらったうえで、辛口なレビューを書くのは難しいと感じる人もいるかもしれない。そのクーポンはレビューの対価ということになるのだろうか?

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

そうですね。企業から依頼がある場合もあれば、プラットホームが皆さんの参考になるために口コミを増やしたいという場合もあるので、そうすると客観的に評価をしてほしいだけ、口コミが欲しいだけということになります

例えば対価の金額が大きくなってきて、良い口コミをしないといけないという雰囲気になった場合ではステマになる可能性がある。客観的にその状況を総合的に評価するため、金額だけで判断をするわけではないがケース・バイ・ケースで判断していくということだ。

今回の規制は強化されていくのか?

曖昧な規制のように感じるが、どのように強化していくのだろうか。

関西テレビ 加藤さゆり報道デスク:

線引きが難しいというところは確かにありますが、まずはその手前の話で、お金をもらって広告を出しているのにそれを隠しているということに対しては、日本は広告主に対して規制をかけているんです。しかし隣の国である韓国ではインフルエンサーや、それをした人にも規制をかけるようにしているんです

今回10月1日から日本で施行されたステマ規制は広告主(企業)に対しては規制するが、インフルエンサーに対しては規制はしていない。

関西テレビ 加藤さゆり報道デスク:

日本も韓国もインターネットへの依存度が高いので、インフルエンサーがやったということに対しても取り締まっていかないと、本当の取り締まりにはならないかもしれないですね

ステマは全て“悪”なのか?

視聴者からラインで質問が来ている。

ーーステマはすべて悪いのですか?

龍谷大学 カライスコス・アントニオス教授:

答えは明確に“はい”です。ステマである限りは全て法令違反になりますので、悪くないステマというのは存在しないという状況です

投稿する側も注意が必要で、受け取る側もどのように受け取るかは、今回のステマ規制をきっかけに考えていかないといけない問題である。

(関西テレビ「newsランナー」 2023年10月4日放送)