戦後の食糧難の時代は貴重なタンパク源となり、かつては学校給食のメニューで定番だったクジラの肉だが、今や飲食店でも見ることは少なくなった。

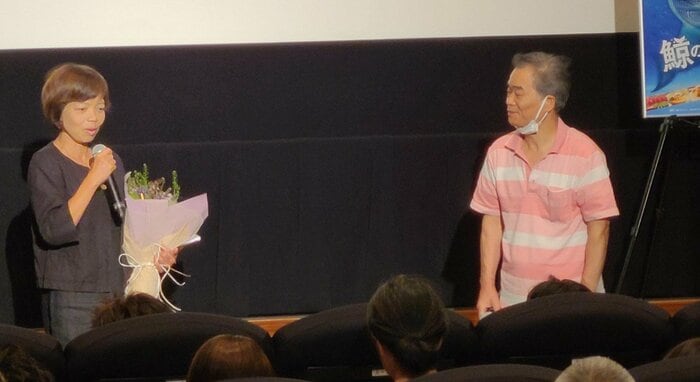

食文化としてのクジラを描いた映画「鯨のレストラン」を監督した八木景子氏が、日本記者クラブなどでクジラを取り巻く現状について話した。

食としての魅力とクジラ産業の現状を描く

映画は都内のクジラ料理店の店主にスポットをあて、国際会議の幹部や専門家のインタビューを織り交ぜて、食としての魅力とクジラ産業の現状を描いている。

日本は反捕鯨国との資源利用の考え方の違いから2019年にIWC・国際捕鯨委員会を脱退して、それまでの調査捕鯨から200海里水域内の商業捕鯨に舵を切った。

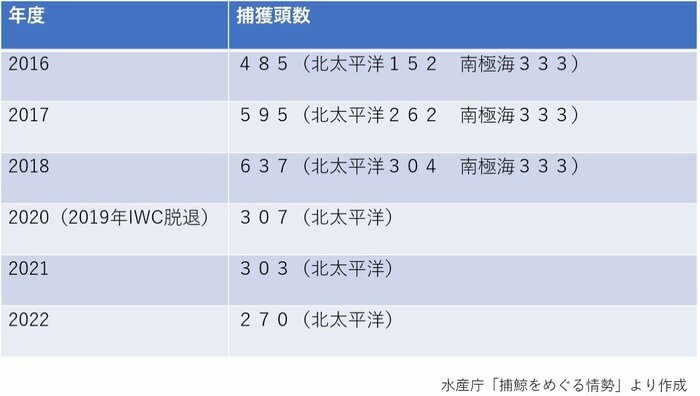

しかし、IWCが権利を持つ南極海での捕鯨ができなくなった上、IWCの数式(RMP)に基づいた捕獲制限を続けていて、捕獲頭数はIWC脱退前と比べてほぼ半減した。

また国内生産量(消費量)は1962年度(昭和37年度)の226000トンをピークに減少傾向となり、2021年度は年間2000トンにとどまっていて、国民1人あたりにすると、わずか10~20グラム程度で全国的な消費はされていないといえる。

水産庁によると「科学的な根拠に基づいて持続的に使える計算式がほかにあれば使う」としているが、牛や豚、鶏肉など選択肢が増え、馬肉よりも供給が少ない中で、「日々の食卓に並ぶようになるのは難しい」という。

また「北海道や宮城、山口、九州地方など比較的食べられている地域の食文化を維持しながら、東京などでの消費拡大も目指したい」として、イベントや学校給食の補助などもしているが、大手スーパーでは消費者への配慮から扱わないところもあり、こうした働きかけが今後の課題だとしている。

「クジラ文化を終わらせたくない」

八木氏は前作の「ビハインド・ザ・コーヴ」では、環境保護団体の反捕鯨活動などを題材にしたが、「今回の映画では食の魅力と科学の話をとりあげたが、縄文時代から育まれてきたクジラ文化を終わらせたくない」と話す。

また国内の関係団体の取り組みや補助金のあり方を見直して、衰退を止める必要性を訴えている。

そして「今、苦しいのはこうした料理店の人たちだ」と指摘する。

映画で取り上げられた「一乃谷」店主の谷光男氏によると、漁獲量や消費量が減る中、仕入れや調理など工夫しても価格の高騰から手頃な値段での提供は難しくなっているという。

谷氏は「敷居が高くなってしまったクジラを手頃に食べてもらえるようにしてほしい」と話している。

(「鯨のレストラン」 東京・新宿 K`s cinemaなどで上映)

【執筆:フジテレビ解説委員室室長 青木良樹】