首里城の正殿に掲げられる扁額(へんがく)の試作が、2023年5月から始まっている。「王家の象徴」である扁額は、今回の再建で大きく様変わりする。どのような姿になるのか。

扁額を新たに蘇らせる漆職人を取材した。

扁額の復元に向けて関係者も驚く記述が

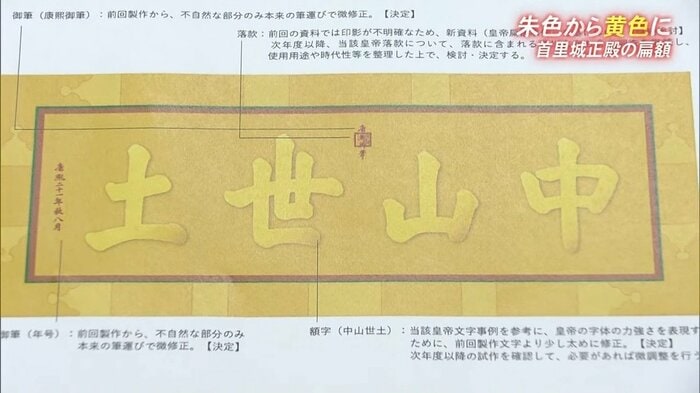

「中山世土(ちゅうざんせいど)」など3枚の扁額は、中国皇帝から贈られた言葉を額縁に仕立てたもので、1756年には首里城正殿に掲げられていた。

平成の復元の際には具体的な色味がわかる史料がなかったため、他の扁額などを参考に朱色とされていた。

この扁額が2019年の火災で焼失したことから、沖縄県は復元に向けて、2021年に製作検討委員会を立ち上げた。

扁額の復元にむけて資料の分析が進む中、那覇市歴史博物館では関係者も驚く記述が発見された。

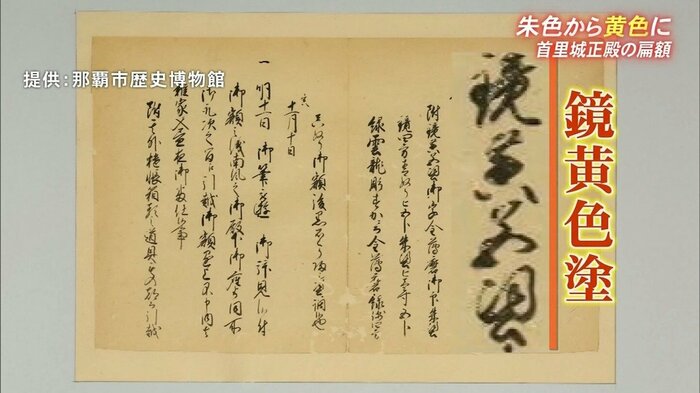

その記述は、1854年に琉球王府によってまとめられた扁額に関する史料にあった。

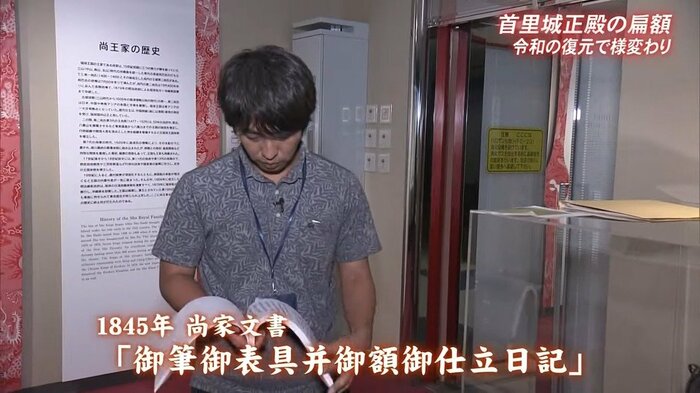

那覇市歴史博物館の学芸員、伊集守道さんがその記述を見せてくれた。

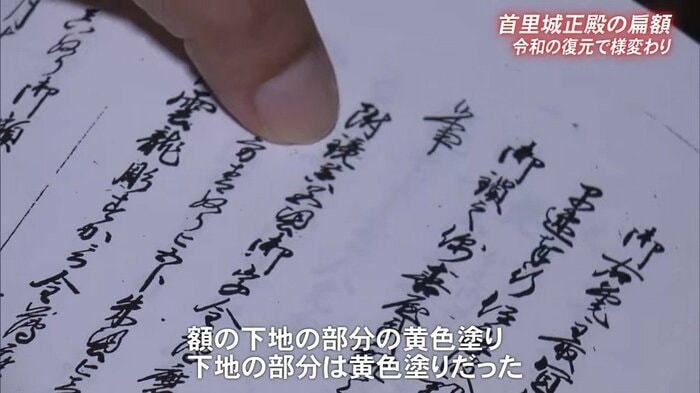

「ここが鏡、下地の部分ということですね。(資料の一部分を指して)『額の下地の部分の黄色塗り』。下地の部分は黄色塗りだった」

様変わりする扁額は首里城再建の目玉に

「鏡黄色塗」(かがみきいろぬり)。この記述が、2021年に見つかったことで、これまで朱色と考えられていた扁額の下地が「黄色」だと判明。

さらに額縁の大きさや装飾の仕様についてもわかった。

(琉球王府が)精密にどういう色を使ったとか、どの役人がどういう風に直したとかというのを記録に残しておいて、後世で同じようなことが起こった時のために参考になる史料として書き留められているため、非常に重要な史料になるという。

首里城扁額政策検討委員会 の安里進 委員も、「琉球の扁額は基本的には赤、あるいは黒ですが、それとまるっきり違うのでこれは驚きです」と驚きを隠せない。

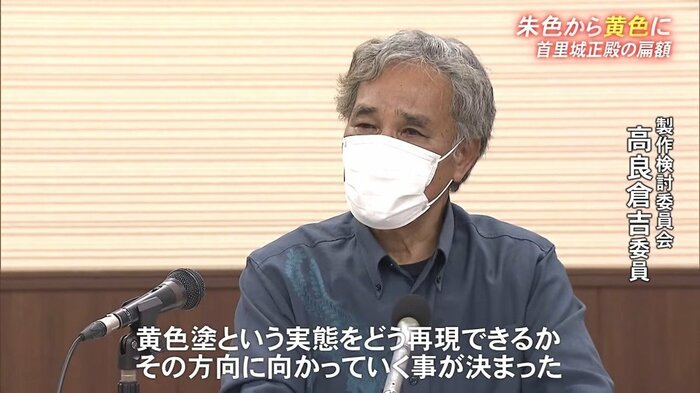

“黄色塗”を再現する方向で進んでいくことが決まった。

新たな知見をもとに大きく様変わりする扁額は、今回の首里城再建の目玉になる。

30以上の工程を経て色味を再現

ひと言で黄色といっても、山吹色や黄土色など色味はさまざま。

扁額の漆塗りの責任者を務めるのは、県指定の無形文化財・琉球漆器保持者の諸見由則(もろみ よしのり)さんだ。

諸見さんは、「色を合わせるのが難しいんですね。漆の場合は結構たいへんです」と話す。

首里城の塗り替えや修復事業に携わって20年近くになる諸見さんにとっても大きな挑戦であった。

黄色も「どの黄色か」ということを調査したという。東京の博物館に行ったり、昔のものなどいろんなものを見たりして、色を合わせて試験している段階だ。

当時使用されていた天然の顔料にはヒ素が含まれていて現在は使用できないことから、諸見さんは人工の顔料を数種類混ぜ合わせ、色味を再現した。

2023年5月に始まった試作、30以上の工程を経て、8月に初めて黄色の漆が塗られた。

後進の育成にも理想の色味を追求

諸見さんによると、一番大切なのは部屋の管理だ。

「色漆であればあるほど気候の変動にものすごく関係するので、ちょっとミスしたら茶色くなる。きちっとした色がでにくくなります」

繊細な漆は、気温や湿度によって状態が大きく左右される。そのため理想の色味を出すには、作業場の空調管理が鍵を握る。

また黄色の漆は黒や朱色と比べ粘り気があり、塗った時に刷毛目(はけめ)が出やすいため、いかに漆を均等に塗るかが職人の腕の見せどころだ。

漆芸歴4年 崎間清野さんは、「粘りが強いというか硬めなので、延ばしたりするのが難しい感じでした。諸見さんのはやっぱり均等に塗れていくので、(私は)まだまだだなと思いながらでした」と話す。

諸見さんは、沖縄県内に限らず、若い人たちへの伝承育成が難しい時代だと考えている。

「沖縄の場合は首里城焼失が残念ながら起きたんですけど、今がチャンスなのかなと。いろんなものを経験させていきたいなと思っています」

2026年の完成を目指す首里城の正殿。

正殿に掲げられる扁額には職人たちの技術と想いが結集し、黄色く輝く。

試作の最終調整 本製作に向けての準備

黄色の漆を初めて塗ったのは、中塗りという工程であったが、それから約1か月後の

8月16日には試作の仕上げとなる黄色漆の上塗りが行われた。

作業は埃がたたないように密閉された空間で、諸見さんが一人で丁寧に仕上げていった。

漆が完全に発色するには最低でも1年から2年はかかるということで、諸見さんは色を想定して顔料の調整を行う。

色味は発色の状態を確認後に有識者の検討を経て、2023年度中に最終決定し、扁額の本製作に入っていく。

(沖縄テレビ)