本来は“大人の役割”とされる介護や育児を18歳未満の子どもたちが日常的に行う、いわゆる「ヤングケアラー」が問題となっている。現状や課題を知ってもらうための研修会が、熊本・八代市で開かれた。

欠席や遅刻の裏のヤングケアラーの存在

研修会は、熊本県ヤングケアラー相談支援センターが開いたもので、熊本県南部の小・中・高校の教諭やスクールカウンセラー、自治体関係者など約50人が参加した。

福岡・北九州市の児童相談所で20年以上勤務経験のある西南学院大学・社会福祉科の安部計彦教授が「知ることから始まるヤングケアラー支援」と題して講演を行った。

安部教授は「ヤングケアラーは家族の病気やけがなど、保護者と子どものケアニーズのバランスが崩れることで発生するもので、どの家族でも起こりうる問題だ」と指摘。「学校では、欠席や遅刻の裏にはヤングケアラーの存在があるかもしれないことを認識しておくことが大切だ」と話した。

3歳から母親の世話 SOSも出せず

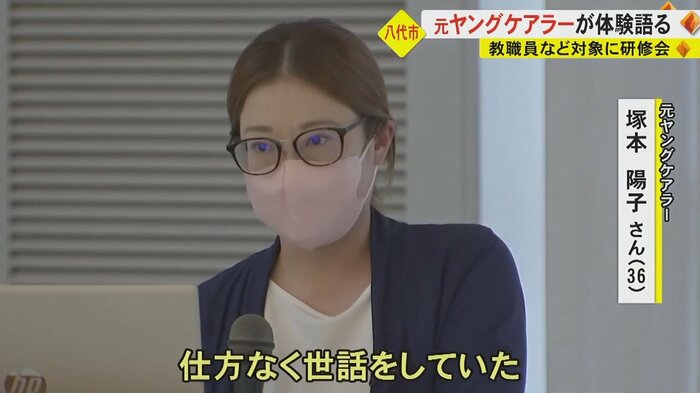

そして、知的障害があり日常的に感情のサポートが必要だった母親の世話を、3歳からしていたという元ヤングケアラーの塚本陽子さん(36)が登壇した。

元ヤングケアラー・塚本陽子さん:

同じ家に住んでいて、ほかに世話をする人がいないし、自分が知らないふりをして、もし母が知らない間に周りの人に迷惑をかけたらいけないし、仕方なく世話をしていた

塚本さんは「友達と遊ぶことがあっても常に母親のことを心配する日々だった」と話した。

また、「大人に“SOS”も出しにくく自分の心を閉ざしてしまい、ようやく状況を外に出すことができたのは26歳の時だった」と振り返った。

半分以上が「相談したことない」

熊本県によると、小学生から大学生までを対象にした2021年度と2022年度の調査で、県内にも一定数のヤングケアラーがいることがわかっている。

しかし、その半分以上が「相談をしたことがない」と答えていて、発見して支援につなげる難しさが指摘されている。

(テレビ熊本)