この夏は「コロナ明け」ということもあり、信州の山岳に多くの登山者が訪れているが、山岳遭難も後を絶たない。特に「疲労」や「体調不良」で救助するケースが増えているとして、長野県警山岳遭難救助隊は公式X(旧ツイッター)で写真付きで注意を呼び掛けている。

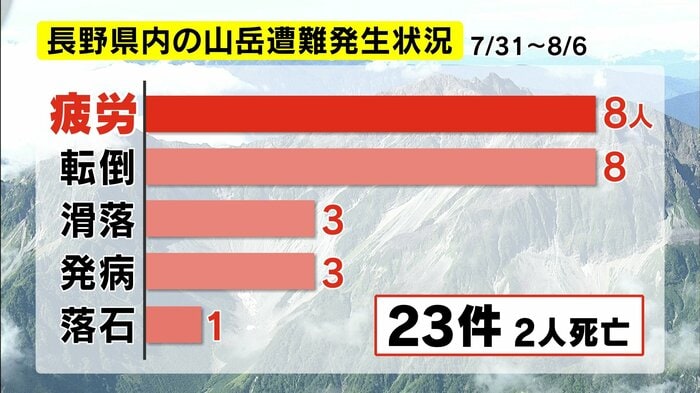

目立つ「疲労」による救助

8月5日、北アルプス赤岩岳で64歳の女性が疲労を訴え、救助された。吐き気などの症状がみられたという。

7月31日から1週間に発生した山岳遭難は23件。そのうち、8件は疲労による救助だった。

県警山岳安全対策課の西澤浩樹次長は「山でバテてしまうようだ。水分はもちろんだが、食事もしっかり取ってエネルギーを入れてから山に登ったほうがいい。山の上も暑く、太陽の熱が直接来ることもあって、熱中症や脱水の症状もある」と話す。

行動開始までに500mlの飲料

県警山岳遭難救助隊がSNSで発信している注意喚起をいくつか紹介してみよう。

朝から水分を取れないまま、行動すると脱水などの症状が起きやすくなる。

行動開始までにスポーツドリンク等の飲料水を500mlを目安に飲んでおく。

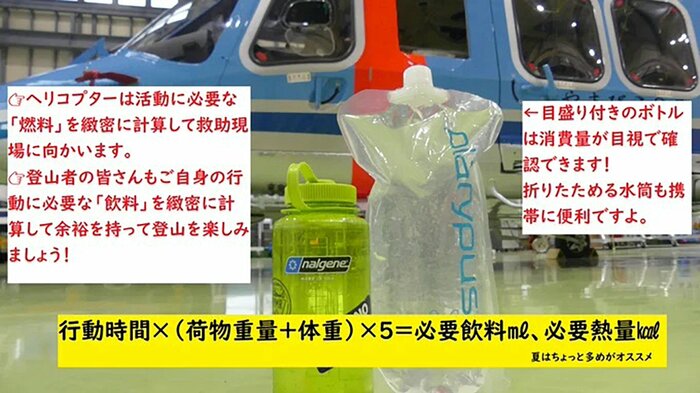

行動時間に応じた水分、カロリー確保

救助の際、「手持ちの水を飲み干した」、「あと100mlしかない」などの「水切れ」状態のケースがあった。

水分量は「行動時間×(体重+荷物重量)㎏×5ml」、カロリーは「行動時間×(体重+荷物重量)㎏×5Kcal」が目安。

夏はこれよりも「ちょっと多めがおすすめ」だという。

「シャリバテ」を防ごう

登山前日から炭水化物を多めに摂取。

持久力をアップし、「シャリバテ(ハンガーノック)」のリスクの軽減につながる。

「うどんやご飯、お餅が効果的」とのこと。

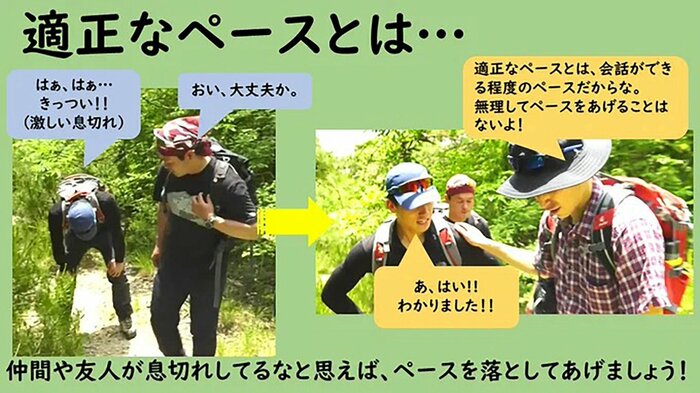

「会話」できるぐらいが適正なペース

オーバーペースは禁物。

目安は会話ができる程度のペース。

仲間が「息が切れているな」「遅れているな」と気づいたら、ペースを合わせる。

下山まで集中力をキープ

暑さや疲労で集中力が低下すると、転倒、滑落のリスクが高まる。

今季も下山中に滑落というケースが目立つ。

ゆとりのある登山計画を立てる必要がある。

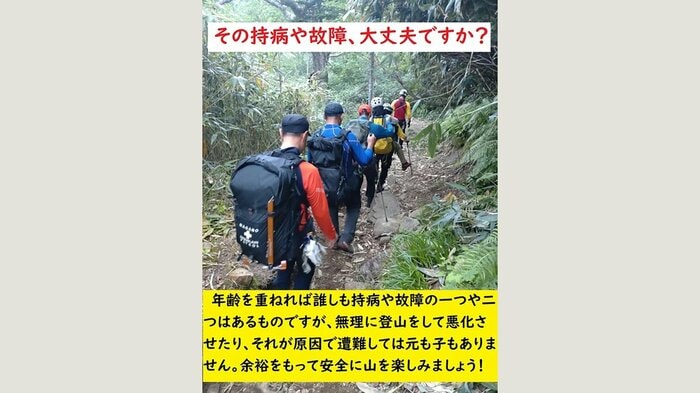

持病、故障は「ハイリスク」

持病や膝の不調など「爆弾」を抱えたままの登山は危険。

今季は心臓疾患で過去に手術をした人や過去に痛めた膝の症状が悪化して動けなくなった人がいたという。

撤退が容易なコースを選ぶなど、体と相談しながら登山を。

県警山岳安全対策課・西澤浩樹次長:

特に大事なのは日々の運動。ただ平地を歩くだけでなく、負荷のある坂道を歩くなど、毎日トレーニングを重ねてほしい。また事前に山小屋に連絡をするなどして、情報を取ってほしい。気象、登山道の状況を確認することが大切

登山は山を登る前から始まっている。

(長野放送)