高温多湿になる夏場は食中毒が心配だが、魚の扱いには特に注意が必要かもしれない。

奈良県の保育園などで6月13日、給食を食べた園児40人以上が食中毒となったのだ。原因はサバの塩焼きから検出された「ヒスタミン」だという。これを受けて、内閣府の食品安全委員会(@FSCJ_PR)が、Twitterで注意喚起したのだ。

投稿では「ヒスタミンはサバ、マグロ、イワシ等が常温で放置されると生成し、加熱しても分解しません」とした上で、魚は冷蔵・冷凍をすること、鮮度が低下した魚は食べないでほしいと呼びかけている。

食後の数分~30分ほどで症状

そもそも、ヒスタミンとはどんなものなのか。食品安全委員会の資料などによると、ヒスタミンはタンパク質を構成するアミノ酸の一種である「ヒスチジン」から生成される。

ヒスチジン自体は赤身の魚などに多く含まれているが、常温で放置するといった、不適切な管理が行われると細菌が増殖し、細菌が持つ酵素の働きで、ヒスタミンが生成されてしまうという。

このヒスタミンを多く含んだ食品を摂取すると食中毒を起こすことがあり、その場合、食後の数分~30分ほどで顔面(特に口の周りや耳たぶ)が赤くなり、頭痛、じんましん、発熱など、アレルギーのような症状が出ることもあるという。

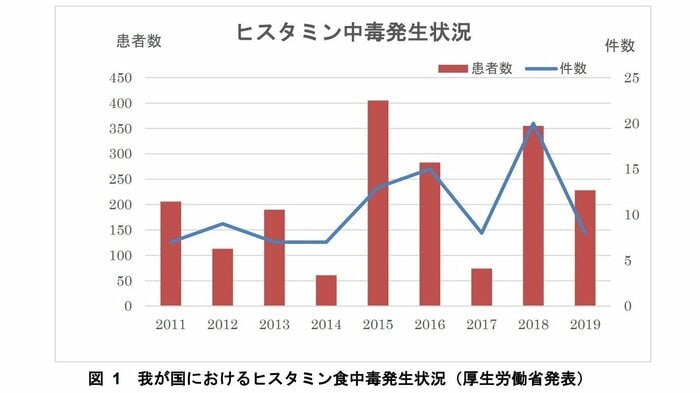

厚生労働省の調べによると、日本でのヒスタミン食中毒の発生件数と患者数は、2015年が13件(405人)、16年が15件(283人)、17年が8件(74人)、18年が20件(335人)、19年が8件(228人)。近年の日本、EU、アメリカでは、食中毒における死亡例は報告されていないというが、注意しなければいけないだろう。

しかしやっかいなのが、ヒスタミンは一度生成されると、料理の際に加熱しても分解されないということだ。では、ヒスタミン食中毒は予防できるのだろうか。発症した場合はどう対処すればいいのだろう。

ヒスタミンの正体は化学物質

内閣府の食品安全委員会に気になることを聞いた。

――ヒスタミンはどんな食材や部位で注意が必要?

ヒスタミンによる食中毒はほとんどが魚介類で、マグロ、サバ、ニシン、スズキ、カツオ、イワシなどで発生しています。ヒスタミンを生成する菌は、魚だと内臓、エラ、体の表面(皮)に存在するので、部位ではここに注意が必要です。魚以外だとチーズ、鶏、ザワークラウトなどが、原因となったことも報告されています。

――食材を加熱調理しても、ヒスタミン食中毒が起きるのはなぜ?

ヒスタミンを生成する菌は、加熱すると死にますが、菌から生成されたヒスタミンは化学物質になります。ヒスタミンは熱に強いので、加熱しても分解されないのです。

――食材を放置してはいけない、時間などの目安はある?

ヒスタミンを生成する菌がどれだけ個体にあるか、(置かれた場所の)温度や時間などでも変わるので、具体的な数字はお伝えできません。一般的に考えると、流通業者などはしっかりと管理するので、(注意すべきは)購入して自宅で冷蔵・冷凍するまでの間ですね。魚だと、内臓やエラは早めに取ったほうが良いでしょう。

――注意しなければならない時期はある?

夏場はもちろん注意が必要ですが、ヒスタミン食中毒は冬でも起きるので、1年中気を付けなければなりません。

食べた際に舌がピリピリしたら注意

――ヒスタミンが食材にまん延しているかもしれないサインは?

見た目や臭いではわかりません。ただし、ヒスタミンが高濃度で含まれていると「舌がピリピリする」といった、不快な食感がするといいます。口に入れた時になにかおかしいと感じた、舌先に異なる刺激を感じたら、廃棄したほうがいいでしょう。

――ヒスタミン食中毒が疑われる場合はどうすればいい?

ヒスタミンの症状はたいてい、6~10時間程度で回復します。1日~2日で症状が治まらないなら重症の可能性もありますので、医療機関か保健所にご相談ください。抗ヒスタミン剤を投与すると、速やかに回復します。

――ヒスタミン食中毒を防ぐためのポイントを教えて。

魚は管理を徹底してください。内臓やエラは早めに取りだして、常温で放置せずに、速やかに冷蔵・冷凍してください。鮮度の悪いものは食べない判断も大切です。舌や唇に刺激を感じたら、迷わずに捨ててください。

給食のサバの塩焼きを食べた園児がヒスタミンによる集団食中毒に。ヒスタミンは、サバ、マグロ、イワシ等が常温で放置されると生成し、加熱しても分解しません。魚は冷蔵または冷凍し、鮮度の低下した魚を食べないようにしましょう。https://t.co/vVqmhFrtkk#ヒスタミン #食中毒

— 内閣府食品安全委員会事務局_広報 (@FSCJ_PR) June 21, 2023

なおヒスタミン中毒は、大人でも発症することがあるという。見た目やにおいでは、ヒスタミンがまん延しているかどうかの判断は難しいという。食材は早めに冷蔵・冷凍をする。食べた際におかしいと感じたら廃棄する。当たり前のことだが、こうしたことを徹底するしかないようだ。