名古屋市名東区の中学校で3月1日、生徒や職員ら5人が食中毒のような症状を訴え、救急搬送される生徒もいた。5人が口にしていたのは教師が作った「ヨーグルト」だった。

専門家が語る食中毒予防の3原則「つけない・増やさない・殺す」

1日正午すぎ、名古屋市名東区の香流中学校で、特別支援学級に通う3年生の生徒2人が腹痛や吐き気を訴え、救急搬送された。別の生徒や職員ら3人も帰宅後などに嘔吐するなど、食中毒のような症状を訴えた。

この5人が、共通して口にしていたのが、教師が作ったヨーグルトだった。

この日の2時間目は理科で、生徒や職員は非常勤の男性教師(72)が作ったヨーグルトを食べていた。

男性教師は1週間前の乳酸菌をテーマにした授業で、牛乳に種菌となる市販の固形ヨーグルトを投入。その後、自宅に持ち帰って湯たんぽと共にクーラーボックスに入れて発酵させていたという。

市教委の担当者:

自宅に持ち帰ったものを生徒に食べさせていたのは、そこまでしないとこの内容が教えられないかというと、口に入れる物については学校側が慎重に扱う必要がありますので、きちんと調べて指導し、厳正に対処したい

今回の件について、専門家は…。

名古屋文理大学短期大学部の佐藤生一名誉教授:

いわゆる殺菌消毒が十分じゃなかった。食中毒を予防するのは「つけない・増やさない・殺す」という3原則がありますので。最初の「つけた・増やした」というところです

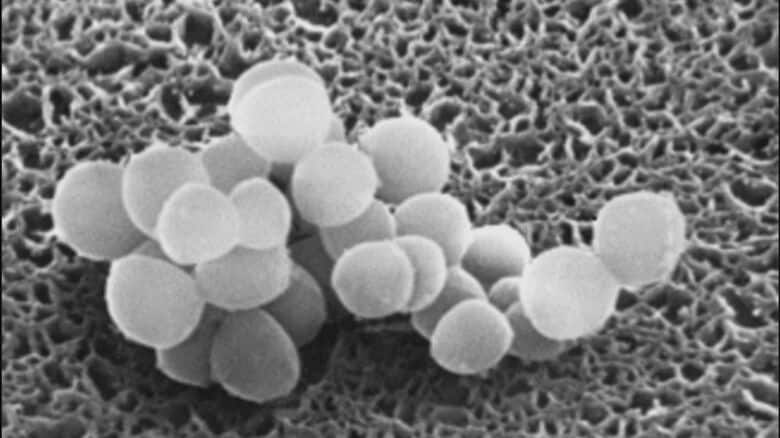

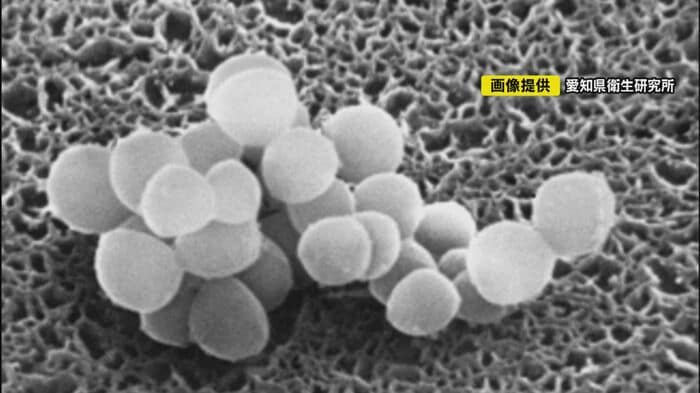

名古屋文理大の佐藤名誉教授は、黄色ブドウ球菌による食中毒の可能性が高いと指摘する。

人の手などに広く存在しますが、一度つくられた毒素は非常に熱に強く、とにかくヨーグルトに入らないよう気を付ける必要があるという。

佐藤生一名誉教授:

まずは全てのものを殺菌消毒、器も容器も。自分たちはマスク・手袋を万全にして、(菌を)つけないことが一番大事

名古屋市は、自家製ヨーグルトの残りを分析するなどの調査を進めている。

(東海テレビ)