70年ぶりに行われた世界遺産・厳島神社の「大鳥居」の大規模修復。3年半という長い修復期間を、現場を支えた匠の技・想いと共に振り返る。

予想以上の深刻さ…工事期間は「未定」に

厳島神社の「大鳥居」の修復が始まったのは2019年6月。当初の予定では工事期間は1年半とされていた。

しかし、工事が始まると、浮かび上がってきたのは予想以上に深刻な鳥居の姿だった。「主柱」と呼ばれるメインの柱に見つかったのは、シロアリによってできた大きな穴。

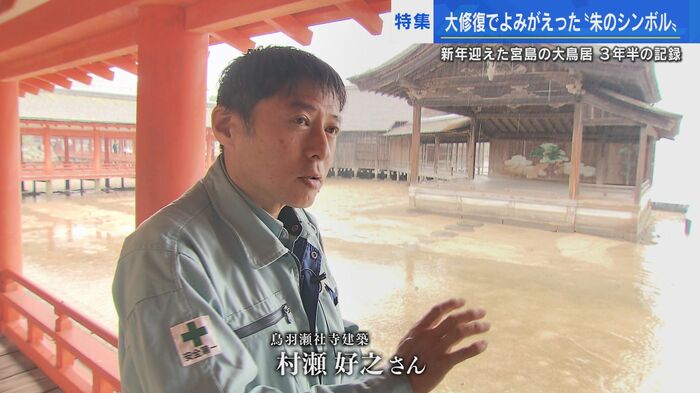

棟梁として、のべ3000人を超える宮大工たちをまとめた宮大工の村瀬さんも頭を悩ませた。

鳥羽瀬社寺建築 宮大工・村瀬好之さん:

想像を超えるぐらい傷みが大きくて、倒れるんじゃないかと思いました。どうしていくんだととても不安にもなりましたし、これは大変だなと思いました

工事期間は「未定」となり、前例を見ない70年ぶりの大規模な修復が始まった。傷んでいる部分を取り除いていくと、人が入れるほど大きな穴ができた。

今回の修復では穴があいた部分を木で埋めていく「埋木」という工法が採用された。新しい木材を削り空間の形に合うよう、何度も何度も整える。そして削りだされたいくつもの木材が隙間なく、パズルのようにぴったりと収まっていった。

鳥羽瀬社寺建築 宮大工・村瀬好之さん:

柱の中にこうして木材を埋め込むことはあまりないでしょうね。ここまで大きなものをいくつもいれることはないです。地道な作業で、時間はかかりましたけどしっかりと中に詰め込むことができたと思います

伝統の技と最新技術の融合

今回の修復では伝統工法だけでなく、最新の建築技術も導入。柱の耐震補強にはスーパーステンレスや炭素繊維が取り入れられ、伝統の技と最新の素材が融合した。

そして、屋根の上でも匠の技が光る。日本古来から伝わる伝統技法“檜皮葺”。

職人たちが口の中に30本程度竹の釘を含み、口から1本ずつ出しながら素早く、正確に打ち込んでいく。

そして工事開始からおよそ2年半が経った頃、大鳥居を象徴する朱色の塗りが始まった。現場のリーダー一宮祐衣さんが指示を出す。

島津漆彩色工房・一宮祐衣さん

釘のまわりにチョークで印をつける作業をしてほしくて、無数にあるので1つでも逃しちゃいけない。小さな釘もあるのでそれを見落とさないようにお願いします

少しずつ丁寧に…鮮やかな朱色に塗り替えていく。

受け継がれる技と想い

「大鳥居」が作られた時期は明らかにはなっていないが、最も古い記録では平清盛が海上に社殿を造営した平安時代までさかのぼる。現在の鳥居は明治時代の1875年に再建された9代目。修復を重ねながら長年、大切に守られてきた。

過去から現在そして、先輩から後輩へ匠たちの技と心意気を引き継ぐ職人たち。それぞれの役割をまっとうしバトンをつないでいく。

島津漆彩色工房・一宮祐衣さん

いろんな技術の結晶ですよね、屋根屋さんが屋根を葺いて大工さんが木工事をしてそこからようやく我々が入れるので、やり遂げるぞという強い思いでみんなで一丸となって作業しようと思います

2022年10月。大鳥居に神社の名前が入った扁額が元の場所に取り付けられ朱のシンボルがよみがえってきた。のべ1万人の職人たちの技術と熱意で成し遂げた大規模修復だ。

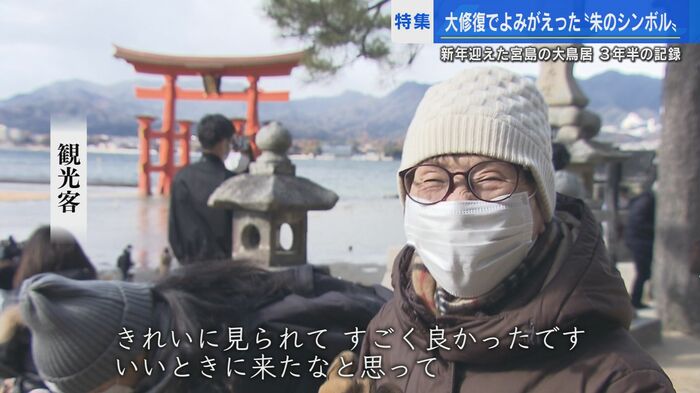

修復が完了して足場も撤去され、久しぶりに姿を現した大鳥居の前には笑顔で記念撮影をする観光客たちの姿が。

観光客:

きれいに見れてすごくよかったです。いい時に来たなと思います

鳥羽瀬社寺建築 宮大工・村瀬好之さん:

自分たちがやった仕事というのは、あくまで補修。補修した場所が目立ったらだめなんです。それをなるべく見えづらくするのが自分たちの腕だと思っています。自分たちの修理したところが見つからずに、元々の鳥居が戻ってきたんだと思って見てもらえればうれしいです

島津漆彩色工房・一宮祐衣さん:

過去から受け継がれていろんな方々の思いを背負って残されてきた建造物を、これからの時代・世代に残していけることは喜ばしい仕事だと思います。めったにできることではないので、塗装の作業をすることができたことを光栄に思います

2022年の終わり。大晦日を迎えた宮島では、古くから伝わる火の災いから地域を守る神事「鎮火祭」が行われていた。年末に修復を終えたばかりの大鳥居が、祭りの火に照らされ暗闇に浮かび上がる。

そして迎えた2023年の元旦。再び、凛々しく立つ大鳥居…。

その姿を待ちわびていた参拝者たちが新たな年に願いを託した。

職人たちが後世につないだ朱のシンボルはいまも、これからもそこにあり続ける。

(テレビ新広島)