「子供の10人に1人は発達障害」等と言われることもあるが、実際はどのくらいの割合なのだろうか。

「発達障害の可能性がある」児童生徒の割合を、文科省が2012年に全国の公立小中学校で行った調査の結果は、6.5%だった。

15人に約1人。クラスに2人程度は発達障害の傾向があるという結果だった。

2022年1~2月にも調査を実施していて、間もなく結果が公表される予定だ。

10年前より、さらに発達障害の児童生徒の割合が増えるのか、注目される。

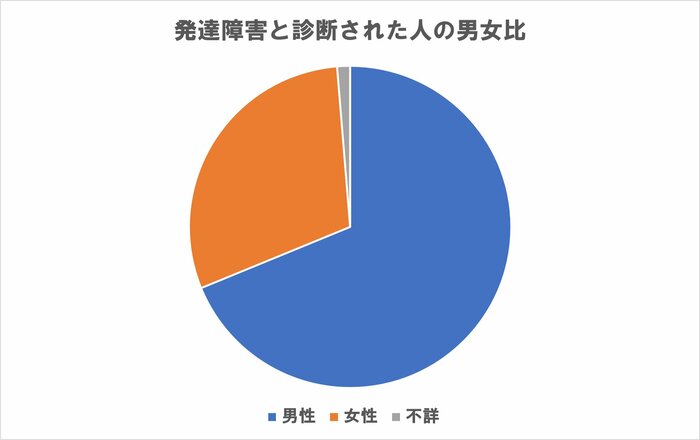

男女比は2.3対1…その理由は不明

発達障害は、生まれつきの脳の機能障害。

脳の働き方の違いによって、コミュニケーションや対人関係を築くことが苦手なことがあり、社会生活上で生きづらさを感じることが少なくない。

いまだに誤解があるが、「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足」といったことが原因ではない。

妊娠中の羊水検査、血液検査、エコー写真などで判明することもない。出生後も、遺伝子検査や血液検査といった生理学的な検査では診断できない。

また、各国共通して、女性よりも男性に多い傾向がみられる。

日本で発達障害と診断された人の数を男女別でみると、男性の割合が68.8%、女性の割合が29.9%(不詳1.3%) 。男女比は、男性2.3・女性1となる。

ただ、なぜそうなるのかはわかっていない。

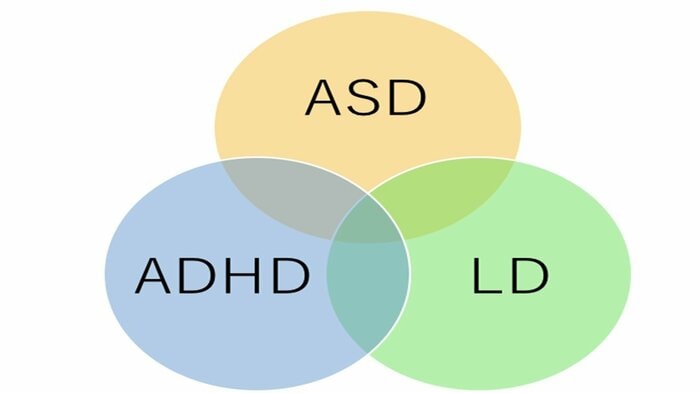

症状が重なり合うことが多い

発達障害の症状は多様だが、以下の3種類に分類される。

自閉スペクトラム症(ASD)

・話し言葉の遅れ

・言語による指示が理解できない

・たとえ話がわからない

・特定の手順の繰り返しにこだわる

・興味ある領域に関する膨大な知識…など

学習障害(LD)

「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」という5つの能力に困難があるが、多くの場合、全てではなく、一部の能力だけに困難がある。

注意欠陥多動性障がい(ADHD)

不注意(集中力がない・気が散りやすい)、多動性(じっとしていられない・落ち着きがない)、衝動性 (順番を待てない・考える前に実行してしまう)の3つの要素がみられる障害。

それぞれの症状が重なり合っていることも多く、ASDの人がLDやADHDの症状を併せ持つ場合なども多くみられる。

発達障害は「遺伝」なのか

発達障害の原因である脳の機能障害は、なぜ生じるのか?

発達障害の原因については、まだはっきりとは解明されていないものの、「遺伝子的要因」と「環境的要因」の2つが関係していることがわかってきている。

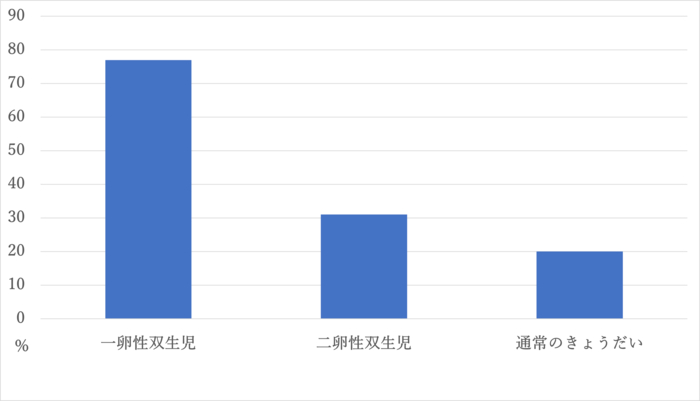

自閉症スペクトラムのきょうだいがいる場合、もう一人もそうである確率について、アメリカで研究が行われた。

その結果、一卵性双生児の時は77%、二卵性は31%、通常のきょうだいは20%だった。

このことによって、遺伝が関係していることはわかった。

同時に、遺伝子が同一であるはずの一卵性双生児の場合でも100%という結果ではなかったため、遺伝子以外の要素が絡んでいることも明確になった。

それが「環境的要因」ということになる。

では、どんな「環境」が発達障害の原因となるのか。

胎児期や出生後に脳や心身が発達する中で、様々な環境の影響を受けるが、どういった要因が関係するのか、まだはっきりとはわかっていない。

また遺伝的な要因と言っても、親から子へ単純に遺伝するとは言えない。

現在は、発達障害には、なんらかの遺伝的要因が関わっているが、その他のさまざまな環境要因と複雑に影響し合って発現するという考えが主流になっている。

発達障害は治療できるのか

では、発達障害は治療できるのだろうか。

発達障害を完全に治療する薬や手術などの医学的な方法は現在 存在しない。

しかし、早期からの療育(社会的に自立できるように取り組む治療と教育)は、症状改善に大きな効果があるとされている。生活の適応能力を高めることが可能になる。

そして、療育訓練は早ければ早いほど良いと言われている。

もし、ご自身の子供が発達障害では…と感じたら、早く専門の医療機関を受診することが望ましい。

ADHDの場合、服薬を取り入れることもある。脳内の神経伝達物質の不足を改善する働きがあり、症状が緩和する。

確定診断が下りない「グレーゾーン」

発達障害の診断は医師がするが、診察の結果、「グレーゾーン」とされる場合がある。

「発達障害のグレーゾーン」とは、定型発達でも発達障害でもなく、「発達障害の傾向がある」ケースを指す。

発達障害の診断には、「DSM-5」という国際的な診断基準があるが、その基準を1つでも満たさないと、確定診断は下りずに「グレーゾーン」となる可能性が高い。

そして、診断がつかないことで、その後の対処、治療が施されないケースがある。

幼少期に診断が下りず、 “生きづらさ”を抱え続けたまま大人になると、うつ病などの様々な二次障害を発症することもある。

発達障害と診断されていれば障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の交付も受けられ、例えば就職の際に障害者求人への応募もできる。

しかし、確定診断されていない「グレーゾーン」の場合、障害者手帳の取得はできない。

もし、自分や自分の家族が「グレーゾーン」とされたら、必要に応じてセカンドオピニオンを考慮してもいいかもしれない。

(小林晶子 医学博士・神経内科専門医)