エジプトで開催されていたCOP27=第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議が閉幕し、地球温暖化による「損失と損害」への支援基金創設が合意された。

基金の具体的内容は引き続き議論を重ねていくことになったものの、今後のカーボンニュートラルを推進していくには良い弾みとなるだろう。

世界で高まる脱炭素。

日本も2020年に国内の温暖化ガスの排出を2050年までに実質ゼロとする「2050年カーボンニュートラル宣言」をし、2020年12月には経済産業省が「グリーン成長戦略」を発表。遅くとも2030年代半ばまでに、乗用車販売で電動車を100%」としている。

これを起点として政官民が一致して急速に脱炭素対応が急加速。

日本ではCO2排出量の約17%を占める運輸と、排出量の約40%を占める火力発電所への対応が排出量抑制の重要なポイントと位置づけられている。

火力発電所の燃焼にアンモニア…

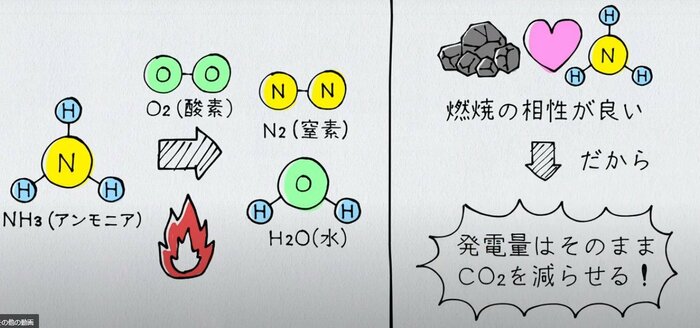

火力発電所の一部では「CO2が出ない火をつくる」ことをテーマに、すでに「燃焼時」に二酸化炭素を排出しないアンモニアを石炭に混ぜ、これまで石炭だけを燃やしていた時よりもCO2排出量を減らす取り組みを始めている。将来的にはアンモニアの比率を高めることによりCO2排出ゼロを目指す。

アンモニアは「燃焼時」にはCO2が出ないことや石炭との相性が良いこと、更にこれまでの設備をほぼそのまま使用できるなど新規投資費用=消費者への負担も抑えられる利点があるという。

運輸のCO2削減に関して…

ネット通販などの普及など、物流の増加は右肩上がり。

都営のバスや郵便配達車両、運送用トラックなどにも電動車が徐々に投入されている。

トヨタのハイブリッド車「プリウス」が年間売り上げの上位を維持し続けていたのも記憶に新しい。

単に電動車といっても電動車にはハイブリッド・プラグインハイブリッド・電気・燃料電池と数種類がある。

このなかで日本が各国と比べても技術的にリードしている燃料電池車も現状を見てみよう。

燃料電池車はガソリンではなく水素を燃料として走る。

いくつか方式はあるが、水素と酸素を化学反応させて発電しパワーを得るのが現在の主流といえる。

周りの空気を取り入れて水素と化学反応させてパワーを得、その際、きれいな水と酸素を排出する水素車(燃料電池車)は、走る空気清浄機ともいわれる。しかし、まだ普及が進んでいるとは言えない状況だ。

実際に300km程度の距離を運転してみたが、車内の静穏性や車両の重量配分50:50によるハンドリングの良さ。また。充電するのに数時間かかるEV車両に比べるとガソリン・軽油の給油時間と同程度の水素の充填の速さなどが特筆すべき事項だろう。

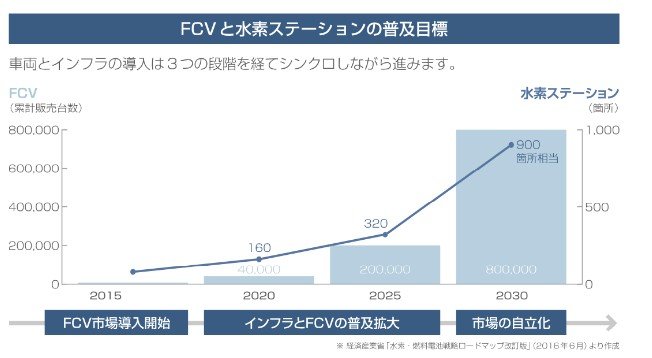

ではなぜ、発表後だいぶ経過しているのに、普及しないのか?ネックとなっているのは、やはり水素ステーションの数や営業時間の短さだと思う。

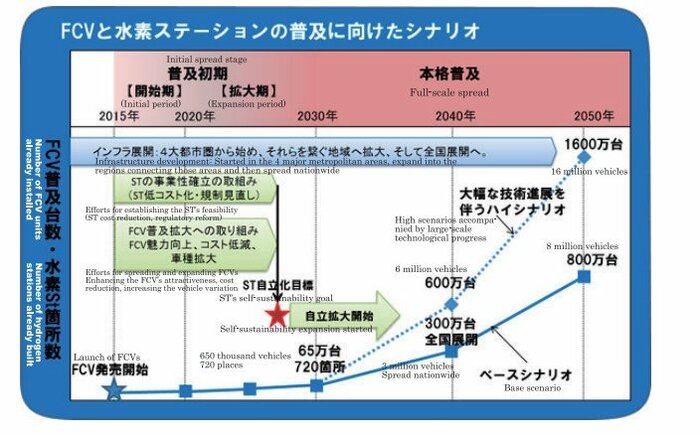

業界団体も車の普及よりも水素ステーションの設置数の増加を先行させるべく取り組んでいるようだが、現在は普及初期の拡大期であり、本格普及にはまだ10年以上はかかるとみている業界団体もある。

更に、水素車がカーボンニュートラルの世界に寄与するためには、やはり、商用車両が採用するところにあるだろう。商用車両の事業者が現在の車両を水素車両に変える決め手は、やはり「コストダウン」。現在、水素充填は1kgあたり1000円程度(もちろん場所により違う)。これを走行可能距離数(燃費)でガソリンや軽油に換算すると、レギュラーガソリンと同程度の金額になる。やはり、物流の商業トラックの多くはディーゼル車量だけに、軽油と同価格帯に設定する必要が求められるであろう。

最後に…

私が環境省を担当していた時に開催されたCOP3では京都議定書が採択された。

そのCOPも27回目だが、相変わらず、各国間の意見の隔たりは大きい。

COPの議論と地球の環境問題の悪化の速度は見合っているのか?

気候変動は人類共通の脅威だ。ウクライナ危機で各国が燃料の確保に必死な状況でカーボンニュートラルに逆行する動きもみられる。

今回のCOP27では日本は石炭火力を延命しているとして環境保護のNGO団体から「化石賞」に選ばれた。前述した石炭とアンモニアの混焼を推進する日本を“否定”したものだ。

石炭とアンモニアの混焼は、未来のアンモニア専焼によるCO2排出量ゼロへ向けた過程というのは理由にならない、もう待ったなしの状況だとの意味かもしれない。

【執筆:フジテレビ 解説委員 小泉陽一】