文部科学省によると、2022年3月末時点で小中学校における学習用端末の整備は98.5%にあたる、全国の1785の自治体で完了したとみられているという。一方で、机の上(天板)から学習端末が落下するケースも報告されている。

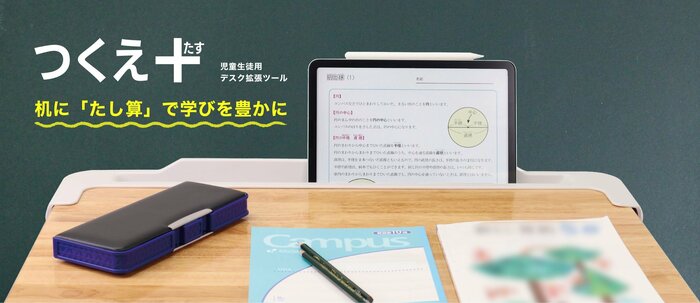

こうした中、コクヨは、小中学校の児童生徒の机に取り付けるだけで、机の上の面を5センチ拡張できるツール「つくえ+(つくえたす)」を10月7日に発売した。

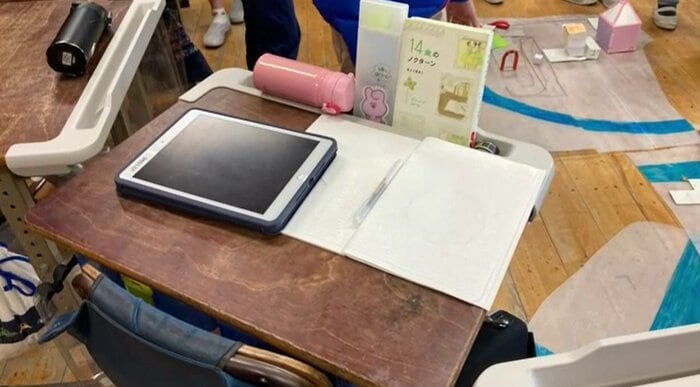

既存の机に取り付けるだけで、「PCやタブレットはもちろん、教材や文房具などの置き場所と落下防止策として使用できる」としている。

この「つくえ+」、特長は3つあり、1つ目は「タブレットや教材を立てて使える」。

PCやタブレットなどの学習用端末をスリットに立てて閲覧することができ、机上面を平面だけでなく立体的に使用することで、少ない、机の上の面積を有効活用することが可能。

2つ目は「教材を無理なく置ける」。

「つくえ+」を取り付けることで、前方に5センチ、机の上の面を拡張することができる。 机の上でスペースを取りがちな筆箱や補助教材なども、スリットを活用して、コンパクトに収納が可能。

3つ目は「簡単に取り付け、取り外しができる」。

着脱は2カ所のボルト操作のみ。 ボルトを前方に設置したことで、授業中に誤操作しにくい設計となっている。

たしかに便利そうなツールだが、この「つくえ+」は実際、学習用端末の落下防止につながるのだろうか? また、学校はどのように評価しているのか? コクヨの担当者に話を聞いた。

規格変更前の狭い机を使っている学校もある

――「つくえ+」を開発した理由は?

文部科学省によると、2022年3月末時点で、小中学校における学習用端末の整備は、98.5%にあたる全国の1785の自治体で完了したとみられており、同時に校内ネットワークの整備も、ほぼ完了しています。

一方で、1人1台の端末の導入に伴って、新たな困りごとも発生しています。

文部科学省の調査によると、「旧JISデスク」を利用している約8割の学校が「机の上に十分な教材を広げきれない」と回答しているほか、机の上からの端末の落下も頻発。修理費が年間数百万円に上る自治体もあります。

こうした状況を受け、開発しました。

――「旧JISデスク」とは何?

「JIS」とは日本産業規格のことです。1999年に規格が変更になっており、変更前を「旧JIS」としています。教室机の天板寸法の規格は、1999年の改正により、「幅60センチ×奥行き40センチ」から、「幅65センチ×奥行き45センチ以上」になっています。

しかし、いまだに「旧JIS規格」のままの学校もあるため、「旧JIS規格」にも対応していることを表記しております。

――こちらは基本、 学校の机に取り付けることを想定した商品ということ?

「JIS規格の机」「旧JIS規格の机」に取り付けて使用することを想定しています。

――そもそも、学校で学習用端末を使うとき、机の上に教科書やノートも一緒に広げるもの?

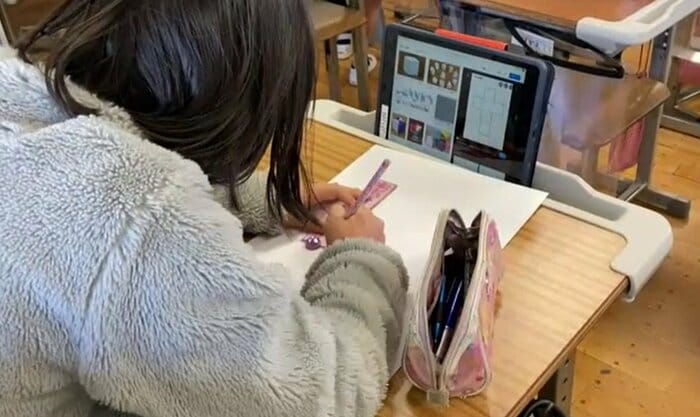

「つくえ+」の開発に伴い、複数の学校の視察や教員へインタビューをしましたが、デジタル教材とアナログ教材は、当分、併用されるとのことでした。

学校「学習用端末の落下がなくなった」

――学習用端末を落とす事故は、この商品が普及すれば少なくなる?

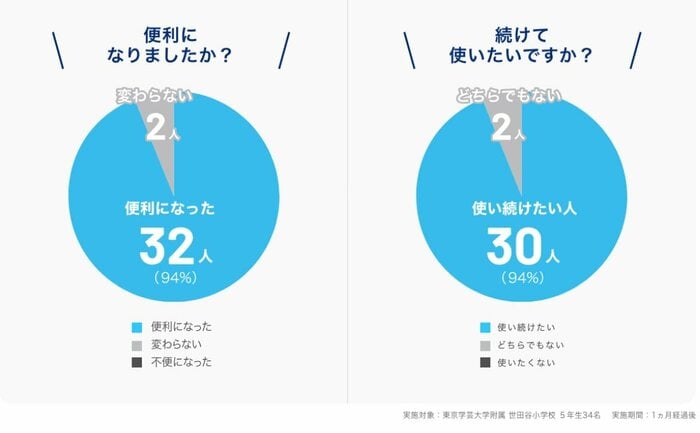

実証実験を行った学校様からは、学習用端末の落下がなくなったという声をいただいています。

――学校の反応は?

東京都内の小学校で実証実験を行い、ほぼ全員の生徒から「便利になった」「使い続けたい」という高い評価を得ています。

――価格は「JIS規格の机」に対応したものが6600円(税抜き)、「旧JIS規格の机」に対応したものが6100円(同)。児童生徒全員分を購入するとなるとかなりの金額になると思うが、購入した学校、すでにあらわれている?

10月7日に発売を開始し、すでにいくつかの学校様、自治体様にご購入いただいています。

――こちらを学校が導入したいという場合、基本的には全員分を購入しなくてはならない?まずは一部の学年だけを購入するケースなども考えられる?

どちらのケースも考えられます。学校や自治体様によっては、低学年から導入したり、クラス単位で導入を検討されることもあります。

学校現場で問題となっている、学習用端末の落下。規格変更前の狭い机を使用している学校があることも一因のようだ。導入による費用はかかるが、多くの学校が利用することによって、端末落下を防ぐだけでなく、教育のDX化を進める中で児童生徒が学習しやすい環境になることを期待したい。