日名子実三という名前を聞いたことはあるだろうか。

大正末期から昭和初期にかけて精力的に創作活動を行った大分県臼杵市出身の彫刻家である。

実は、誰もが知る“あのエンブレム”は日名子の作品。

日名子実三とはどんな人物なのか。作品から紐解いていく。

51年の生涯のなかで数多くの名作を残した

10月中旬まで臼杵の歴史資料館などで行われていた展覧会「臼杵の美術家や風土」。

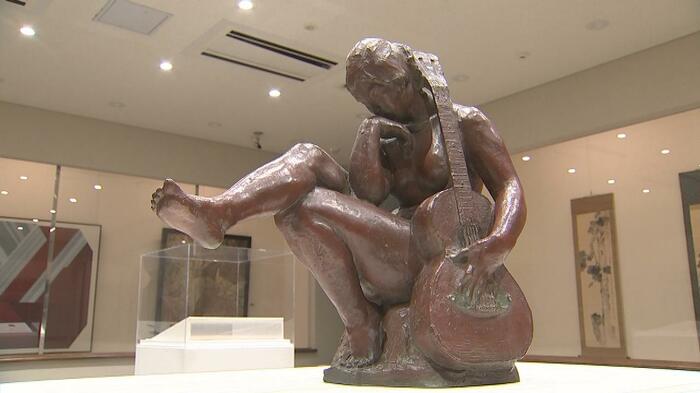

その中で目を引く「ギターを持てる女」という作品。

作者は彫刻家の日名子実三。

明治26年、臼杵市生まれ。

旧制臼杵中学から東京美術学校彫刻科に進み、51歳で亡くなるまで数多くの作品を残した。

「ギターを持てる女」は34歳の時の作品。ギターを抱える、その造形力が高く評価された作品だ。

誰もが知る“あのエンブレム”も日名子の作品

日名子は実は、誰もが知っているあのエンブレムを手掛けた人物。

11月に開催される、カタールでのワールドカップで日本代表が着用するユニフォーム。

その胸には神話に出てくる三本足のカラス、導きの神・八咫烏(やたがらす)がデザインされている。

昭和6年に作られた日本蹴球協会のエンブレム。

日本代表の胸にも付けられている八咫烏は、日名子の手によるものなのだ。

朝倉文夫に師事し、日本彫刻史を代表する一人に

彫刻家・日名子実三。

どんな人だったのだろうか?大分大学の田中教授に聞いた。

大分大学教育学部 田中修二教授:

大分を代表するだけではなくて、近代日本彫刻史を代表する彫刻家の中の一人と呼んで差し支えないかと思います。朝倉文夫のお弟子さんで、朝倉文夫は言わずと知れた、近代日本彫刻の中心的な人物ですが、そこから育った、最も優れたお弟子さんの一人と言えると思います

県内各地で出会える日名子の作品

臼杵城跡にある日名子の代表作「廃墟」。

大分大学教育学部 田中修二教授:

朝倉の場合は自然主義と呼ばれるような、写実的な作品、作風でいくわけですけど、日名子の場合はそこからさらに造形に物語を加えていくような、スケールの大きな彫刻家だったといえると思います

見る人の想像力を掻き立てる「作品の厚み」だ。

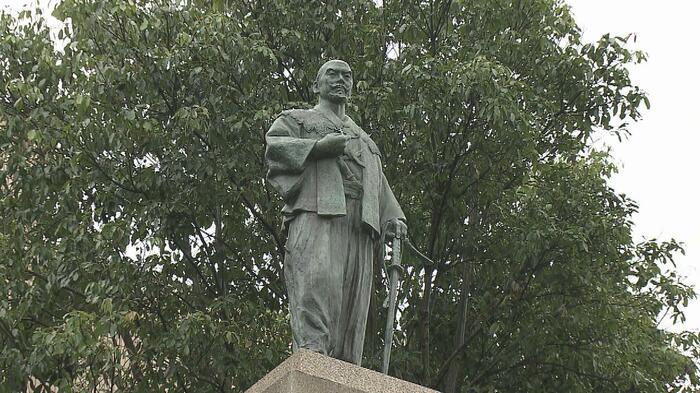

大分市春日浦にある大友宗麟の像も日名子の作品である。

戦争の末期、金属回収のために取り壊されたため今あるものは復元されたものだが、故郷の偉人を作る名誉だと、心血注いで制作したと言われている。

「彫刻と社会の結びつき」に関心を持ち、作品に反映

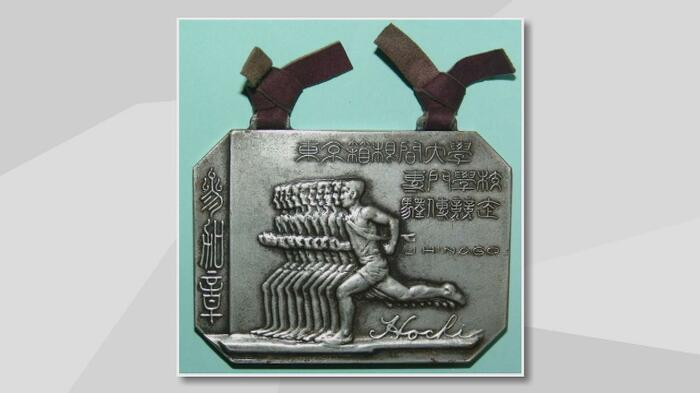

一方で日名子は、メダルや記念碑の制作に力を注いだ。

「彫刻をもっと人の暮らしのそばに」、そんな思いがあったようだ。

大分大学教育学部 田中修二教授:

大正の時代から、彼は彫刻をいかに社会と結びつけていくのか、関心を持って活動していました。それでメダルとか、モニュメントといったもの、日常から人々がそこに、彫刻に接することができるようなそういう空間を彼自身は作っていきたいと考えていたようです。

物語がある。親しまれる。人や社会と繋がる。そして芸術的。

これらは日本の彫刻家が「今も」「常に」取り組んでいることだと田中教授は言う。

大分大学教育学部 田中修二教授:

それを日名子は早い時期から取り組んで、気づいて取り組んで、それぞれの成果を上げていき、その中には今に至るまで、八咫烏のエンブレムのように親しまれている、そういうものも生み出した、そんな作家だったといえるかと思います。

「彫刻をもっと人の暮らしのそばに」

日名子実三の思いは作品を通して今も受け継がれている。

(テレビ大分)