日本が受け入れているウクライナの避難民は現在1300人以上。避難民の喫緊の課題は生活の再建だ。

避難民の就労を支援するため、難民支援のNPOがIT企業に呼びかけて、デジタル分野のワークショップを6月16日に開催した。

「今後働くチャンスを探したい」

「マリウポリでは街が破壊されてしまったので、逃げざるをえませんでした」

こう語るのはワークショップに参加したアンナさん。彼女は現地で歴史の教師として働き、ジャーナリストでもあった。

「だから日本で新しい暮らしを始めるためにやってきました。もともと日本の文化は好きでした。ワークショップには、今後働くチャンスを探したいとやって来ました」

またワークショップにいたナタリアさんは、幼稚園の英語の先生をしていた。彼女は2015年に一度来日したことがある。

「もともと日本語に興味があって、ウクライナで勉強していました。このワークショップには関心があったので参加しました」

デジタル分野での就労支援する

難民の就労支援を行うNPO法人WELgee(ウェルジー)とヤフー株式会社などIT企業7社は、関東に在住するウクライナ避難民17名に対して、デジタル分野での就労を支援するワークショップを開催した。

こうした試みは欧米のIT大手企業はすでに行っているが、日本では初の取り組みだ。

ワークショップでは、まず日本の就業文化やIT業界の就労の可能性についてレクチャーが行われた。その後デジタル技術に触れるワークショップが開催され、キャリアコーディネーターによるメンタリングもあわせて行われた。

参加者からは「今まで触れたことのない技術に触れてキャリアの考え方が広がった」「自分がどんなキャリアを築いていきたいか考える機会になった」などの声があがったという。

避難民に1年間の就労可能な特例措置

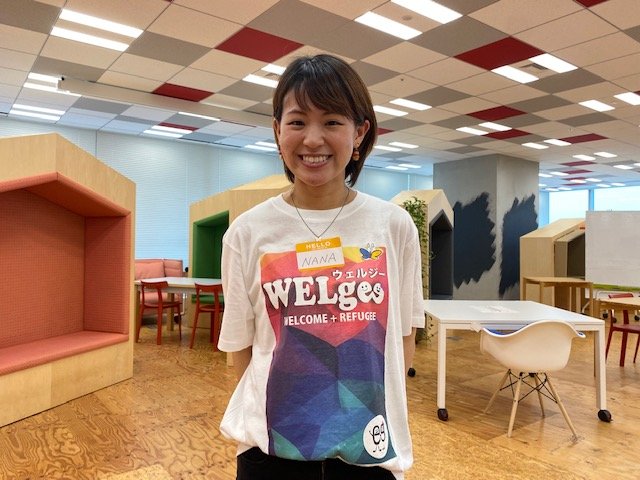

このワークショップを主催した WELgeeで事業統括を務める山本菜奈さんはこう語る。

「このイベントはまったく手探り状態から始めました。ウクライナからの避難民が集まるSNSのグループで呼びかけると、情報がシェアされたようで『情報を見つけた』と嬉しそうに来た方もいました。参加者のアンケートを見ると『就労の相談をできる機会がこれまでなかったので、日本の就労文化について参考になった』という声がありましたが、企業の方々もウクライナの就労文化に刺激をもらったり、お互いに学び合いの機会になったようですね」

政府はウクライナからの避難民に対し特例措置として1年間の就労可能な「特定活動」の在留資格を認めている。山本さんはこう続ける。

「1年間の特定活動は認められていますが、今後何年更新されるかはわかりません。ですから在留資格が突然終わった際、宙ぶらりんにならないように、中長期的に働けるようになればと。きょうのワークショップが、『仕事を見つけたい』、『居場所を見つけられたら』という方たちにとって1つのヒントになればいいと思います」

難民にIT技能の習得機会を提供

2021年は2413人が難民認定申請を行なった。主な国籍はミャンマー、トルコ、カンボジア、スリランカとパキスタンだが、紛争が続くアフガニスタンやシリアもいる。

しかし難民認定率は1%未満と他の先進国に比べて極端に低い。申請期間中は基本的に就労許可を得ることをできるが、不安定な在留資格や高い言語障壁、難民への偏見などによりその多くが安定した雇用機会を得ることができずいる。

WELgeeでは5年にわたり40カ国、200名以上の難民(認定申請者)に対して、就労支援を行ってきた。

具体的には、紛争や迫害により母国でキャリア形成の機会を得られなかった難民に対して、キャリアカウンセリングやIT技能の習得機会を提供したり、1人ひとりの難民の個性や職歴に合わせ、日本でのキャリア形成に伴走する「JobCopass(ジョブコーパス)」を行っている。

母国に帰れない人すべてに支援を

山本氏はこう語る。

「日本政府に対して難民認定申請をして、5年待っても結果が出ない方々も企業とマッチングをしてきました。日本企業で働く際にホワイトカラーの就労ビザに切り替えられれば、難民申請中の不安定な法的立場から“ホワイトカラーの外国人”という公的立場で中長期的に働くことが可能になります」

戦争、紛争、そして迫害。逃れた理由は違っても母国に帰れないのは一緒だ。政府はウクライナの人々に示した支援を、他の国から逃れてきた人々にも広げることはできないのだろうか。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】