シリーズ「名医のいる相談室」では、各分野の専門医が病気の予防法や対処法など健康に関する悩みをわかりやすく解説。

今回は救急救命科の専門医、福井大学医学部附属病院総合診療部教授の林寛之医師が、熱中症の2つのパターン「運動性の熱中症」と高齢者に多い「古典的な熱中症」の対処法の違い、熱中症になりやすい薬や生活について解説する。

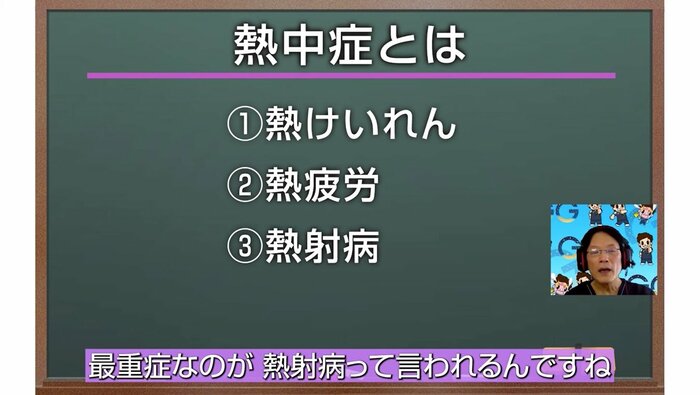

熱中症とは

熱中症は、ゴールデンウィークぐらいから急に暑くなるのでその辺りからぼちぼち出始めます。人間の体は暑さに慣れるまでに2週間かかります。急に暑くなり体が順応していないとバタバタと倒れます。

令和3年の総務省(消防庁)の統計によると、5~9月の間に全国で4万7877人の方が熱中症で救急搬送されています。

熱中症は大きく3つに分かれます。

1番軽いのが「熱けいれん」

2番目が「熱疲労」

最も重症なのが「熱射病」

熱けいれんは、いっぱい汗をかいているのに水分だけ摂って塩分の補給をしないパターンです。そうなると相対的にナトリウム、塩分が足りなくなり筋肉がつりやすくなる。これは塩分を補給すれば良くなります。

熱疲労は、塩分と水分を失いその補給が足りないために循環不全の状態になる。いろんな臓器が障害されてくると、尿がなんとコーラ色になります。これは筋肉が壊れてミオグロビンが出て尿に混じるからです。

その後、筋肉が壊れてカリウムがすごく上がってしまう。それによって不整脈や死亡する例もあります。そのほか肝臓なども障害されます。

最重症の熱射病は2つのパターンがあります。

1つは「運動性」の熱中症。これはアスリート、若い人、暑い環境で一生懸命仕事されている方に多いです。

気温が高く、暑い中我慢をして汗をかくと、人間の体は何とか熱を逃がしたいんだけど、汗をいくら出しても湿度が高いと全然蒸発しないし、それを上回る暑さの環境にいると体が壊れてしまう。特に中枢神経が壊れてしまうパターンです。

もう1つは、是非知っておいてほしい「古典的な熱中症」です。

高齢者や乳幼児に多いパターンで、必ずしも脱水を伴わない。周りの環境が暑すぎて細胞が壊れるケースです。

赤ちゃんが車内に取り残されてしまう事故が時々全国で起きています。これは簡単に言えば電子レンジでチンしたようなもの。暑すぎて細胞が壊れちゃう。脱水になるまでの時間すらないような形です。

ですから熱中症で一番大事なのは熱に対応すること、体温をしっかり下げることです。水分補給は脱水の補正にしかなっていません。

熱のせいで細胞が壊れるのに対しては涼しいところに行くしかない。涼しい環境にいるしかないことを是非覚えておいてください。

運動性の熱中症の対処法

炎天下で運動性の熱中症になっている場合、どうやって熱を下げたら良いのでしょうか?

①解熱剤を飲む

②首や脇、太ももの太い血管を保冷剤や氷嚢などで冷やす

③氷水をかけたり氷水の風呂に浸かる

この3つのうちどれが正解でしょうか?

正解は③。氷水をかける。

基本的には氷水でひたひたにする。熱中症の場合、直腸温を測ります。42度を超えた場合は中枢神経がかなり障害され、壊れてくるので、タープなどの防水の大きなシーツのようなものに患者さんを寝かせて、そこに水をガバッとかけて氷をドバッと入れる。

なるべく低い4度くらいの温度でひたひたにして、うちわであおいだり扇風機で一生懸命冷やす。そうするとだいたい10分で1度下がります。直腸温が39度、脇の下だったら38度ちょっとぐらいまで下げるのが一番安全です。

10~20分間、頑張って冷やすことで患者さんの意識は良くなるし、熱中症により臓器が壊れることも予防できます。

ちなみに①の解熱剤は全く効きません。効かないどころか代謝を亢進させるので、むしろ悪いと言われています。

高齢者に多い古典的な熱中症の対処法

毎年搬送される熱中症患者の約50%が高齢者です。

その高齢者がばたばたと倒れるのは、屋外ではなく屋内です。

訴える内容は夏バテなんですが、『ご飯が食べられない』『気分が悪い』『吐き気がする』『体が動かない』といったもの。

年配の方は冷房が嫌いです。「冷房使ってるの?」と聞くと「使ってる」と言うんですが、設定温度を聞くと「30度」と。それだと暖房みたいな感じです。

さらに窓を全開にしていたりします。

熱帯夜が3日続くと気温の高いところにずっと居るだけで細胞が壊れます。そういった環境にいらっしゃる方もかなり多いです。

ですから周りの人が気を配ることがとても大切です。

高齢者の古典的な熱中症は、運動性の熱中症とは違うので、氷水で冷やすのはやめてください。とにかく涼しいところへ行って欲しい。エアコンの温度は26.5~27度ぐらいに設定しておいてください。

高齢者はやはり体感温度が寒いと感じることがあるので、そのときは服を着込んでもいいから涼しいところにいてくれた方が熱中症になりにくいです。

熱中症になりやすい薬

熱中症の予防で大事なのは汗です。

汗をしっかりかいて蒸発させることで気化熱で体温を下げる。これでコントロールすることが大事です。

そんな中、熱中症になりやすい薬があります。

「抗ヒスタミン薬」、これは風邪薬などに入っています。

「抗アレルギー薬」、これは花粉症などで飲まれています。

こういう薬はかゆみがとれたり、鼻水を止めますが、唾も出なくなるし、汗も出なくなるので、体温を管理できなくなる。

マラソン大会の前に風邪を引いたからといって風邪薬を飲んで頑張るというのは絶対にやめてください。これは熱中症に非常になりやすくなるので絶対ダメです。

それから「β遮断薬」「カルシウム拮抗薬」など高血圧の薬。こうした交感神経を抑える薬を飲んでいる方は、汗は交感神経が頑張って出しているものなので汗が出にくくなります。

「汗が出にくい」状態の場合は、涼しいところに居ましょうねということです。

それから「吐き気止め」の薬の副作用として薬剤性のパーキンソニズムというのがあります。これは筋肉が硬くなったり、熱も出やすくなります。

夏バテで食欲がないから吐き気を止めようと吐き気止めをどんどん出されると、そのせいでまた熱が出てしまう、体が動かなくなることがあります。

高齢者の方は薬も必ずチェックして下さい。

そしてアルコールは、尿がたくさん出て体液が減るので脱水になります。つまりアルコール、利尿薬、下剤は脱水をおこしやすく、熱中症になりやすいです。

例えばマラソン大会に出る前に宴会してアルコールをいっぱい飲むといった脱水状態でマラソン大会に出るようなことは絶対にやめて下さい。脱水があるだけで熱中症になりやすくなることは念頭に置いて下さい。

熱中症リスクを高めるマスク生活

コロナ禍でマスクをしていると思いますが、これは熱中症になりやすくなります。

口から息を蒸発させるのも体温調節の役割でとても大事なのですが、マスクをしていると唾液が蒸発しません。熱が中に籠もりやすくなり、吸い込む息が熱い。これは良くないです。

特に外で運動するときは絶対にマスクはやめて下さい。

屋外での散歩は1メートル空けていればマスクはいりません。コンクリートは地面に近い方が暑いです。大人より地面に近い子供たちは熱中症のハイリスクですから、マスクはなるべくしない方がいいと思います。