石川・加賀市の山あいで約800年前から地元住民が作り続けてきた「草だんご」。春になると、この草だんごを求めて多くの人が列を作る人気商品となっている。

地元の歴史を受け継ごうと一人で作り続ける女性の思いに迫った。

800年前から続けてきた「草だんご」…いま作れるのは一人だけ

石川・加賀市山中温泉栢野町(かやのまち)。ここには国の天然記念物に指定されている大杉がある。樹齢は2300年。幹の周囲は11.5メートル、高さ54.8メートルあり、1947年に昭和天皇がご覧になったことから「天覧の大杉」とも言われている。この大杉は1本で百本の杉に値するとされ、それが栢野という地名の由来となったと言われている。

この栢野町にはある名物がある。それがヨモギをたっぷり使った「草だんご」だ。

辻陽子さん:

約800年の歴史がある、この草だんごを作っているのは私くらいですかね…

平安時代末期から続く「草だんご」づくり

この地で草だんごが生まれたのは、平安時代末期までさかのぼる。源氏との戦いに敗れた平家の武士が、大杉のあるこの場所に辿り着き、夢に出てきた観音様のお告げ通りにヨモギを使っただんごを食べたところ傷が治ったという言い伝えからだ。

そのため、この地域では4月18日の観音様の日にあわせて各家庭で団子を作り、親類縁者に配っていたという。約800年続く草だんごづくりだが、手間がかかるため家で作る人はほとんどいなくなり、今では辻さんが作るこの店だけだ。

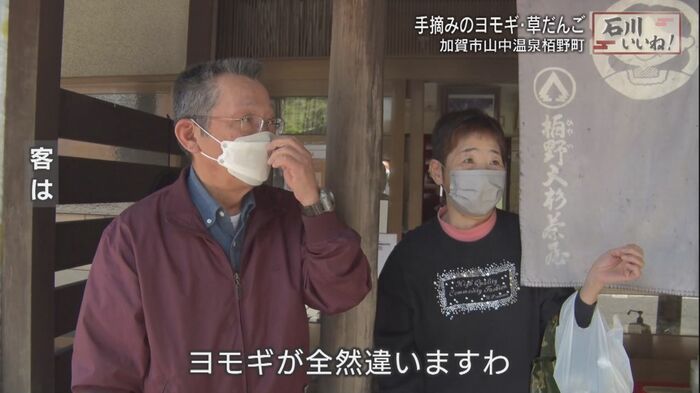

客:

お姉さんの顔がみたくてここにくる。(他の草だんごに比べて)ヨモギが全然違う。風味が全然違っておいしい

元々は陽子さんも、おいしい草だんごを求めて買いに来る客だった。この店を切り盛りする女性が交際相手の母親だと気づいたのは、それからしばらくして。

結婚の決め手はこうだ。

辻陽子さん:

結婚したら、おいしい草だんごがいくらでも食べられると思って

おいしさの決め手は地元のヨモギ…苦くならないプロの技!

名物・草だんごのおいしさの決め手は、何といってもヨモギ。収穫作業に同行した。

辻陽子さん:

あまり日向すぎるところだと、ちょっと苦くなったりする。でも自然に生えているヨモギは最高においしい

草だんごに使うのは葉っぱだけで、茎は使わない。草だんご1個に使うヨモギの量はこれくらい多い。

伝統の草だんごはあんこなどを入れず、味付けはヨモギと塩だけ。上から少しきな粉をまぶしたシンプルなもの。

もちもちした触感が特徴だが、苦みはない。ここにプロの技が…

辻陽子さん:

苦くなる直前でヨモギを入れるのをやめるんです。その塩梅が分かるまで時間がかかりました

守り続ける「味」…この先も受け継ぐ覚悟

辻さんが義理の母から受け継いだ「栢野大杉茶屋」。ヨモギが芽吹く4月中旬から営業が始まり、収穫して保存しておいたヨモギが無くなる秋ごろには営業を終える。

昔は近所から多くの人が手伝いに訪れ、多い時には1日1200個の草だんごを作ってきた。

しかし高齢化が進み、今では陽子さんがほぼ1人でやっているのが現状だ。

辻陽子さん:

800年の歴史を持つお団子ですもんね。守っていかないと

自然豊かな加賀市の山あいでとれるヨモギは、山の神様からのプレゼント。先祖代々受け継がれた伝統の味を途絶えさせないため、陽子さんはきょうもおいしい「草だんご」を作り続けている。

(石川テレビ)