「女性が多い」 都庁で日々取材をしていると(小池知事が女性初の都知事であることはさておき)女性職員が多い印象をうける。 実際、都庁には女性職員・女性幹部が多いのか、調べてみた。

職員の4割、管理職の2割が女性

東京都庁の職員は、去年4月1日現在、4万7736人。うち女性職員は約4割の1万9152人にのぼる。また、管理職3490人のうち女性管理職は20・2%の706人、約2割にのぼる。

また、内閣府の男女共同参画局が、去年12月に公表した「公務員の各役職段階に占める女性の割合」では、鳥取県の22・0%に次ぐ17・1%で全国2位となっている。(先述の20・2%と異なるのは、内閣府の調査では、教育職員や警察官等を含めている等、カウントの仕方が異なるため)

都庁の女性幹部の歴史は50年以上前に遡る。初代女性局長は1971年に誕生した縫田曄子民生局長(~1975年4月)。1981年に局長となった金平輝子福祉局長(~1985年6月)は、1991年に女性初の副知事となっている。

女性登用のカギは「試験」にあり?

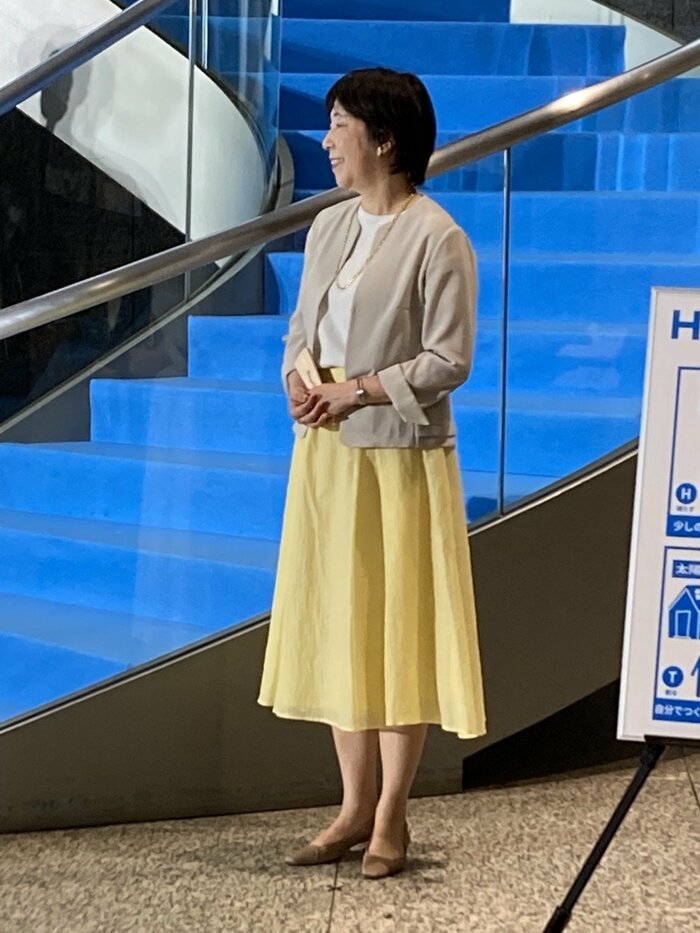

「試験があることが一番大きいと思います」 女性で初めて、“都の教育をつかさどるトップ”である教育長に就任した浜佳葉子氏に、都庁で女性幹部が多い理由をどう考えるか尋ねたところ「試験」をあげた。

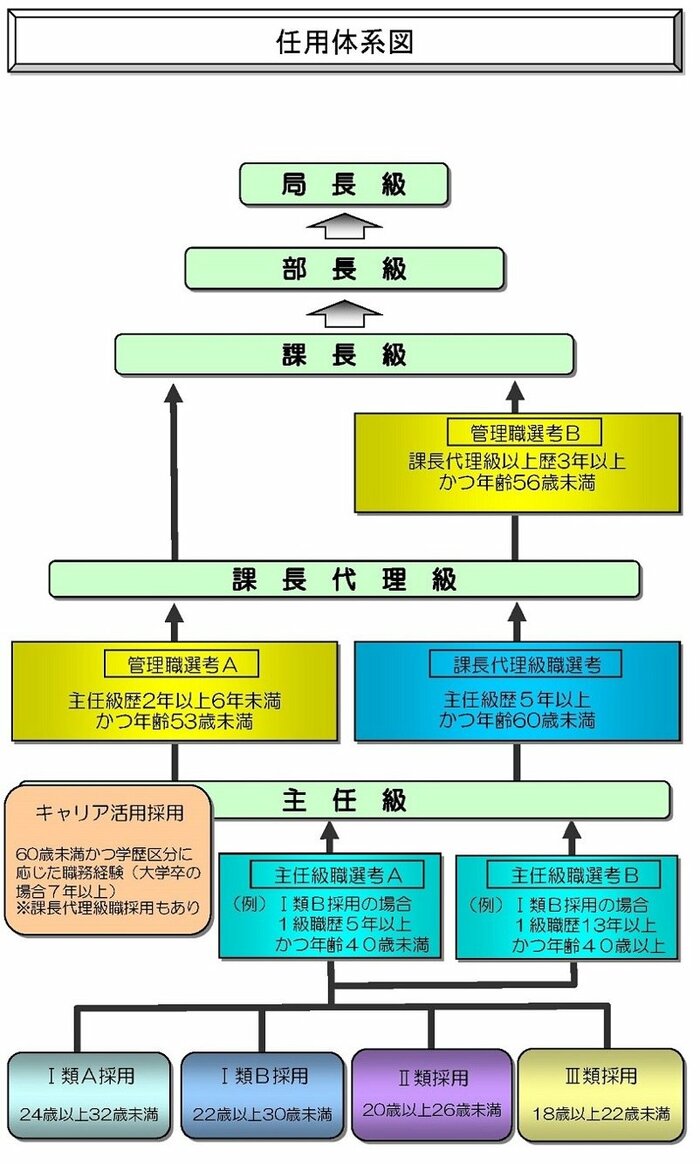

都庁では、入庁後、年月を経たからといって、当たり前のように幹部になれる訳ではない。幹部になるためには「昇進試験」が待ち受けている。都庁の昇進試験は大きく分けるとA、Bの2つのルートがあり、「難しい」「合格率は10%以下」ともいわれる都庁昇進試験の最難関「管理職選考A」は、勤務評定はもちろん、マークシート、論文などで行政管理、経済・財政及び会計に関する知識など幅広く問われる。その筆記試験をクリアして、面接をのりこえて、やっと合格となる。

担当者に聞くと、中には、27歳で主任級職選考Aに合格後、29歳で管理職選考Aに合格、30歳で課長代理職になる“エリート”もいたというが、課長代理になったからと言って、“安心”はできない。合格後5年間の“幹部候補生期間”に、企画、人事、予算など経験を積むためのポストで鍛えられた上、「任用審査会」でお墨付きがでないと課長にはなれない、というのだ。

小池知事誕生で女性登用を後押し

「試験に受かれば、男も女もない、となるんです」(浜氏) 。男性か女性か、という前に「試験」という大きな壁が立ちはだかり、それを乗り越えなければ、そもそも幹部として登用されない、ということだ。

「予算担当や総務課長など、以前は「女性じゃ難しい」と思われていたポジションに女性を登用したこともあると思います。『なんだ、普通に仕事が回るじゃない』と。」(浜氏) 。浜氏は、“難しい”ポジションについた先輩女性職員の努力で今がある、とも話した。

その一方で都庁でも一時期「女性は試験に受かっても・・・」という雰囲気があったという。しかし、女性初の都知事が誕生後、浜氏には後輩女性職員、特に若手から「知事が女性登用と言ってるから頑張ろうと思った」という声も寄せられたという。

同じ立場の「先人の知恵」を活用

「真面目であればあるほど「自分はなぜ達成できないのか」と仕事と家庭の両立に悩む人が多いです」都庁の人事部で職員支援にあたる内藤貴子課長は、こういった人たちの不安を払拭しキャリア形成するためにできたのが都の「キャリアメンター制度」だという。

キャリアメンター制度は部署ごとに相談員を選び、相談したい職員が相談員に対し、自由に直接悩みをメールや対面で相談出来る制度。同じ立場の職員どうしで、まさに“先人の知恵”を、ざっくばらんに話せるという。

「罪悪感ない」育休取得には・・・

「育休に重要なのは「執行体制」作りです」 内藤課長は、悩みのなかで多いのが育休・育児で、男性育児も増える中、ポイントは「休む間の業務分担」だという。育休取得者は、出産予定日や、どの時期にどんな休暇を取りたいか等のプランニングシートを提出、所属長と面談。

周囲の人たちは、「何を自分が引き継ぐのか」を育休取得者と打ち合わせをし、人員的に足りない場合は管理職が他の部署に応援を求めたり、人材登録者から臨時雇用することもあるという。「『自分が育休をとって迷惑かけているのでは』と思うことなく本人が安心して育休取得できる環境整備を進めたい」(内藤氏)

カギは「制度の理解と使い方」

また、仕事との両立のため重要なのが「制度の使い方の周知」だという。都庁には育休だけでなく、妊娠症状対応休暇、母子保健検診休暇、妊婦通勤時間など女性むけの休暇のほか、「介護」についても食事の介助、通所施設への送り迎えなどのため、介護休暇(短期と長期)、介護時間など、様々な休暇制度がある。どんな休暇があるのか、どうやって取得するのか、実際に休暇を取得した人がちらしを手作りするなど、工夫しながら理解・周知を進めているという。

「高卒で幹部になった人も少なくないし、試験さえ受かれば学歴とか性別での差別がないんだな、と思って入りました」ある女性職員は都庁に入った理由をこう話した。 しかし、同僚との横のつながり、上司との縦のつながり、そこに制度の充実をはかっている都庁ですら、女性幹部は全体の2割。 「仕事以外に楽しみがいろいろある」「管理職にならなくてもいい」といった“一歩引いた”声があるのも事実だ。

「結婚も出産も管理職も、よくよく考えると不安になるから。まずはやってごらん」 浜氏は、後輩の女性職員から相談されると、こう声をかけてきたという。 「一歩」を踏み出したい人が前に進みやすい環境整備、踏み出さなかった人が後から後悔しない環境整備、どのように進んでいくのか、今後も注視したいと思う。

(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)