1982年7月23日に起きた長崎大水害から、2022年で40年。当時、長崎県南部では集中豪雨による土砂崩れなどが相次ぎ、299人の死者、行方不明者を出す大惨事となった。

このうち氾濫した長崎市の中島川近くにある伊良林小学校では、ホタルの淡い光を慰霊の光にしようと、大水害の翌年からPTAを中心にホタルの飼育に取り組み、今も続けている。節目の年に関係者の思いや子どもたちの活動を取材した。

半年間育てたホタルの幼虫を放流

長崎では5月末から6月にかけてホタルが飛び交う。

2022年3月末の夜、長崎市の御手水川には「ながさきホタルの会」の小川会長の姿があった。ホタルの会は長崎市と協力し、毎年、市内各地のホタル情報を発信していて、御手水川も有数の鑑賞スポットだ。

ながさきホタルの会・会長小川保徳さん:

ホタルの幼虫が、さなぎになるための上陸調査です。最近、ちょっと飛ぶ時期が早いので。そうなると3月下旬くらいから上がってもいいんですけど、乾燥した状態ではなかなか上がらないんですよね

残念ながらこの日は幼虫の姿は確認できなかった。

御手水川は大水害の時に氾濫した中島川に流れ込む支流で、本河内高部ダムの上流に位置している。御手水川では毎年秋になると、学校区の伊良林小学校の子どもたちがホタルの幼虫を放流している。半年間、大切に育てたもので、2021年も「ホタル委員会」の5年生と6年生がやってきた。

伊良林小学校ホタルの会・元会長冨工妙子さん:

みなさんが毎日、学校でね、世話してくれたからこんなふうに御手水川で放流ができて。そして来年の5月には、放流したホタルが飛んでくる。君たちの名前が書いてあるかもしれないよ、光の中に。本当に愛おしい

清流を戻して、ホタルが飛ぶような川に

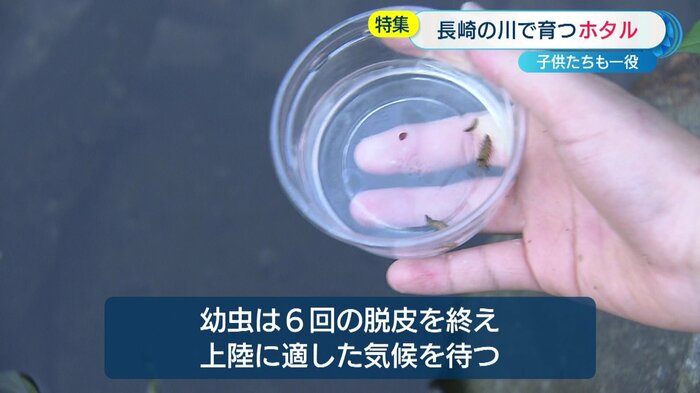

放たれたホタルの幼虫は水の中でカワニナを餌に育ち、脱皮を繰り返す。4月にはほとんどが6回の脱皮を終えて「終令幼虫」となり、上陸に適した気候を待っている。

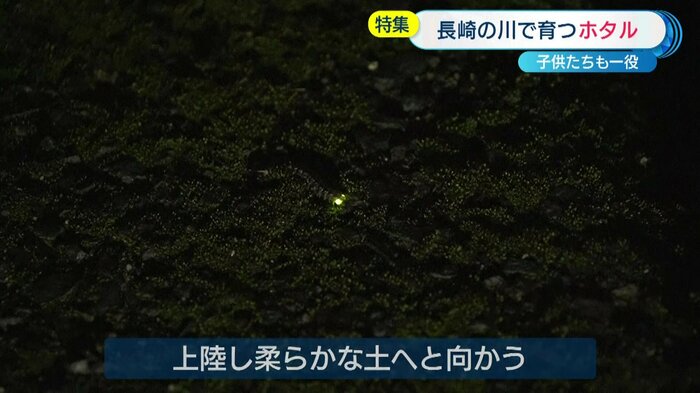

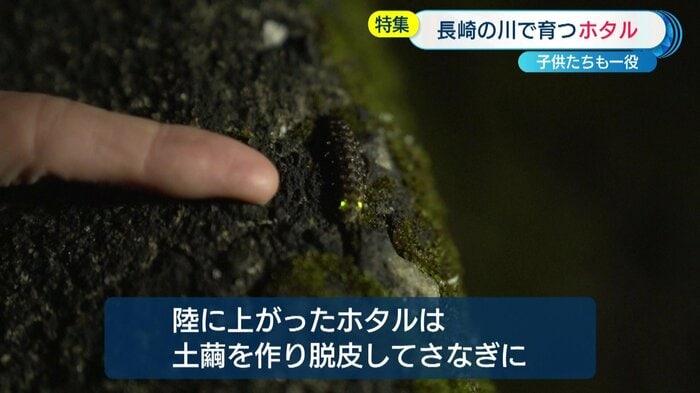

そして4月中旬、ようやくまとまった雨が降った日の夜、ほのかな光が川の護岸を上っていった。ホタルの上陸が始まり、柔らかな土へと向かっていく。幼虫もすでに体の発光器に光を出す物質をもっている。

伊良林小学校ホタルの会・元会長冨工妙子さん:

一生懸命なエネルギーが何とも言えない。2mくらいの石垣をね、少しずつ、少しずつ登って行って。パワーをもらったような気がする

陸に上がったホタルは自分の周りの土を固めて繭を作り、1カ月くらいで脱皮してさなぎになる。そして5月末から6月にかけて、川沿いで淡い光を放つ。

こうしたホタルの一生を長崎の写真家・竹山透さんが撮影していて、このほど伊良林小学校のホタル室に寄贈された貴重な写真の数々が展示された。

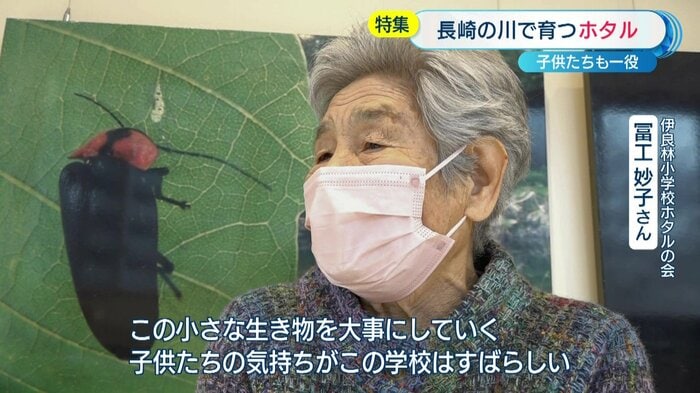

伊良林小学校ホタルの会の冨工妙子さんは、現在87歳。かつて娘が伊良林小学校に通っていた冨工さんには、ある強い思いがある。

伊良林小学校ホタルの会・元会長冨工妙子さん:

学校の前を流れる中島川が大水害でめちゃくちゃにやられてね。清流を戻さんといかん、この川をやっぱり私たちの力でね、将来はホタルが飛ぶような川にしていきたい

1982年7月23日に長崎を襲った集中豪雨で、伊良林小学校では児童と保護者10人が犠牲となった。

生態を学びお世話「命を預かっている」

伊良林小学校の「ホタルの会」は大水害の翌年から、中島川をホタルの飛ぶ川に、そしてその淡い光を慰霊の灯にしようと校内でホタルの幼虫を飼育している。

市の中心部を流れる中島川の水質は年々、きれいになっているが、まだホタルが生息する環境にはなっていない。このため水害後、幼虫の放流は上流の御手水川で続けられた。

伊良林小学校ホタルの会・元会長冨工妙子さん:

自然というものは、生きものは、時が来ると桜の花が咲くように、ホタルも自然に飛んでくれるから。小さな生き物を大事にしていくっていう子どもたちの気持ちがね、この学校はすばらしいなって

伊良林小学校・松永万希子先生:

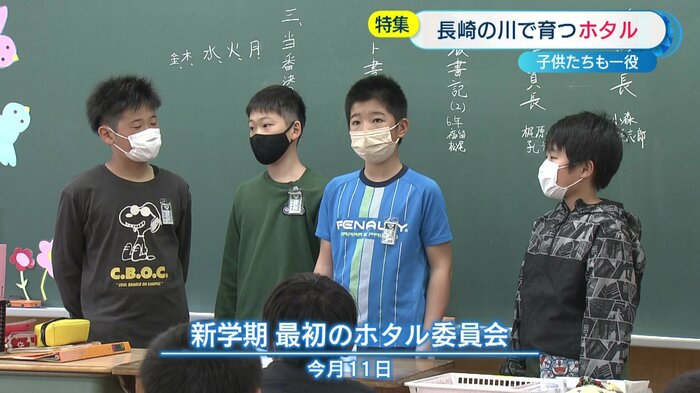

ホタル委員会って、実はこの伊良林小学校にしかないんです。それは知っていましたか?

6年生:

はい!

6年生のホタル委員が卒業して新学期に入ると、この日、新しいホタル委員が初めて顔を揃えた。

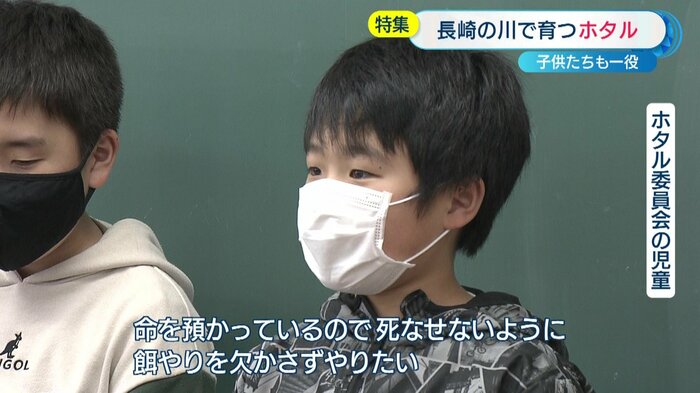

6年生:

命を預かっているので、死なせないように、餌やりを欠かさずやりたいと思います

子どもたちはこれからホタルの生態を学びながら毎日、幼虫の世話をして、秋には御手水川に帰す。

あれから40年。大水害で失われた自然の再生と数多くの犠牲者への慰霊の思いは、ホタルの淡い光とともに、次世代へと受け継がれていく。

(テレビ長崎)