「119番通報」を経験した人は、目の前のケガ人の様子を、電話口の相手に、うまく伝えることができただろうか。突然の出来事で、気が動転して、思い通りにいかなかった人は多いはず。実は、今、「通話」ではなく、スマホの「動画」で、119番通報をするシステムの導入が進んでいる。

「Live119」都内全域をカバーへ

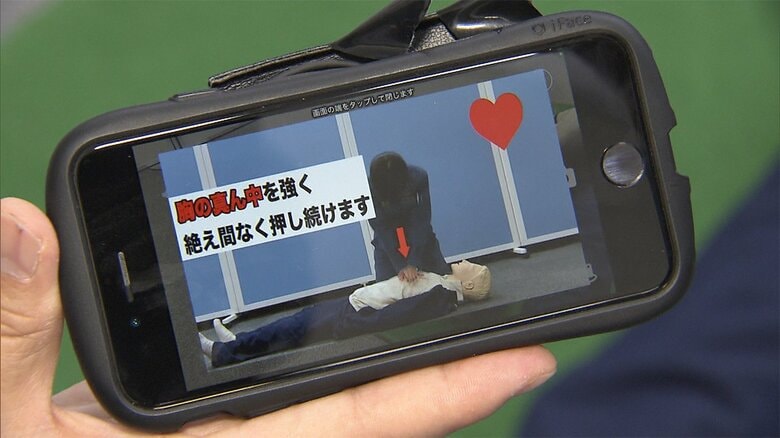

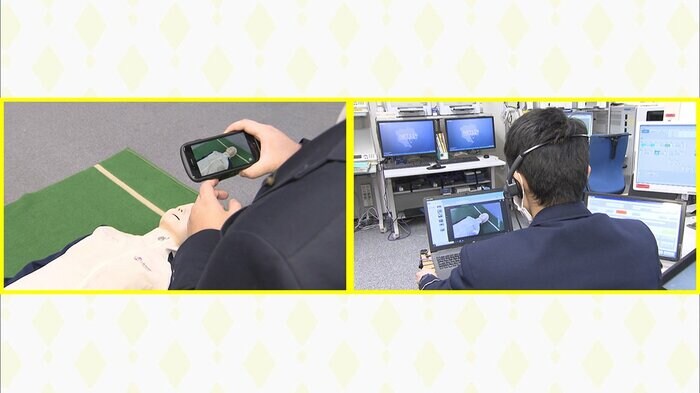

それが「Live119」。スマホを通じて、通報者と指令室を映像で繋ぐもので、通報者が送った映像を、指令室の管制員が直接、目で確認し、より適切な応急手当の方法を伝えたり、応急手当の動画を送信したりすることも可能だ。災害や救急の現場で、救命率の向上などに期待されているが、今後、レジャーシーンの現場にも、本格的に導入されることになった。

東京消防庁管内では、2020年から千代田区の指令室のみで、試験的に、「Live119」が運用されてきた。そんな中、一定の効果が確認できたため、今年7月1日から多摩地区(立川市)の指令室でも導入されることが決まった。これで、都内のほぼ全域で「Live119」を活用することが可能になった。

「Live119」 レジャー現場で活用も

多摩地区には、山や川などのレジャースポットが多い。毎年多くの人が訪れ、ケガ人や急病人の通報は後を絶たない。ところが、山間部までの距離が長いため、都心や住宅街に比べると、救急車の到着が遅れる場合がある。

このため東京消防庁は、救急車が到着するまでの間、「Live119」を活用して、その場に居合わせた通報者たちに、適切な応急処置を行ってもらい、救命率の向上につなげたい考えだ。また、「自分がどこから119番通報しているか」を、映像で伝えることができるメリットもある。

大自然の中 自分の現在地を”映像”で説明

都心部であれば、目の前のビルの名前、コンビニの店舗名を伝えれば、即座に、指令室では、通報者の居場所を把握することができる。しかし、大自然の中では、そうはいかない。山や川は、現在地を説明する上で、目印となるものが少ないのだ。

ところが「Live119」を使えば、口頭ではなく、周囲の様子を映像で送ることが可能だ。多摩地区の地理に精通する管制員であれば、その景色を見て、通報者の居場所を特定することができるかもしれない。

課題は「充電」と「認知度」

一方で課題は大きく2つある。1つ目は「充電問題」だ。特に山岳地域では携帯、スマホが、通報者と連絡が取れる唯一の手段となる。ただ山や川では、写真や動画を撮ったり、道順を調べたり、スマホを使用することが多い。いざという時に、スマホの充電が切れそうになっている恐れはある。

2つ目の課題は、何よりも「Live119の認知率の低さ」だ。運用実績を見ると試験的に導入が始まった2020年度で122件、2021年度で174件にとどまっている。こういったツールがあることを、ほとんどの都民が知らないというのが現状だ。東京消防庁には、周知に向けた、さらなる努力が求められる。

運用が開始される7月からは。夏休みを利用して山登りや川遊びに出かける人の増加が見込まれる。身近な人の命を守るために、「Live119」が有効活用され、今まで以上に多くの命が救われることを期待したい。

(フジテレビ社会部・東京消防庁担当 大久保裕)