ウクライナへのロシアの侵攻が続く中、すでに400万人以上が国外に避難している。その中には在日ウクライナ大使館で勤務していた元外交官がいた。

ドイツで避難生活を送っている彼女は日本に対して「いまこそ文化芸術の交流を」と訴えた。

「夫はアメリカ人なので家族一緒に出国できた」

マリア・ぺヴナさん。

2000年に名古屋大学で学び、在日ウクライナ大使館で勤務した経験を持つ。キーウで家族と暮らしていたが、開戦直後にポーランドに渡り、いま知人を頼ってドイツのベルリンで避難生活を送っている。

「夫はアメリカ人なので、家族一緒にウクライナを出国することができました。9歳の娘と3歳の息子がいます。自宅はキーウでしたが、仕事の関係で西にあるリビウにもアパートを借りていて、開戦当日は家族でリビウにいました。ポーランドとの国境まで車で2時間くらいの場所でしたが、当日は国境を超えるのに29時間もかかりましたね。政府が男性の出国を突然禁止したので混乱したのです」

「5月9日に向けてキーウを攻撃するのでは」

「正直に言うと数週間で戻れると思っていたので、着の身着のままで避難した」というマリアさん。一部のウクライナ住民は、再び国に戻っているがマリアさん一家はどうするのか?

「しばらく戻れないのではないかと思います。ウクライナの西は少し安全だと思いますが、リビウでも空爆の警報が鳴っていたので、娘はものすごく怖がっていました。ロシア軍はキーウ周辺から撤退しましたが、5月9日の戦勝記念日に向けてキーウを攻撃する可能性が非常に高いと思っています」

マリアさんは留学と大使館勤務で日本滞在歴は4年。日本語を流ちょうに話す。

「語学が好きで将来は通訳になるのが夢でした。私の父は画家で、日本の芸術に興味があり、私は子どものころから北斎や広重の版画を見せられていました。そんなことを思い出して英語の次は日本語を学ぼうかと。日本と関連したプロジェクトに私は携わってきましたが、これまで政治経済はあったけど文化芸術は無かったのが残念でした」

「戦争だからこそ文化芸術が大事です」

マリアさんは「戦争だからこそ文化芸術が大事です」と語る。

「理想主義者と言われるかもしれませんが、隣国はじめ世界の国々と関係を作るとき、文化芸術のアイデンティティは非常に大事だと思います。世界の人たちはウクライナとロシアを同じスラブ系民族で同じ文化だとみていましたが、実は文化芸術は全く違うし、考え方も全く違います」

そしてマリアさんは「日本とウクライナは心が通じ合う」と続けた。

「日本とウクライナは遠い国ですが、非常に心が通じ合う、響き合うところがあると思います。私は稲田美織さん(※)の写真展を父の絵画展と合わせてキーウで行いました。戦時は政治経済、軍事的なものがもちろん大事です。でも文化がなくなれば国でなくなります。文化は非常に強力な武器なのです」

(※)日本の写真家。関連記事「人々のはにかむ笑顔が素敵です」日本人写真家が語る戦争前のウクライナ

「いまウクライナの文化芸術のイベントがあれば」

日本の版画や生け花、着物や庭園がとても好きだというマリアさん。最後にマリアさんに日本に対して何を求めますかと聞いてみた。

「日本から政治や経済的な支援はもちろんありがたいです。でも私はやはり戦時下のいまだからこそ文化芸術の交流を続けてほしい。例えばいま東京でウクライナの文化芸術のイベントがあれば、多くの人が来てくれると思います。そして皆さんが『ウクライナはこんな国なんだ。やっぱりロシアと違うのか』とわかってくるのではないかと思います」

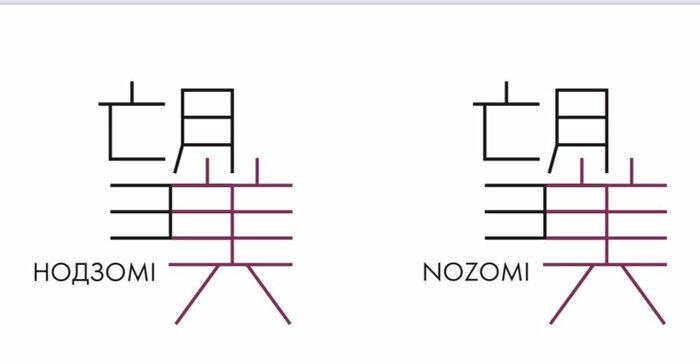

いま日本で私たちがウクライナのためにできること。ウクライナを知ることも、その1つであるはずだ。マリアさんは文化芸術を推進するNGOを主宰している。その名前は「NOZOMI(望美)」だ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】