10年にわたり、カンボジアの子供を支援している青年がいる。

小学校をつくったが、親たちは仕事を優先して学校に行かせなかった。縫製を学べる工房をつくったが、コロナで観光客が減り、売り上げが激減した。何度も壁にぶつかりながら乗り越えてきた青年のパワーの源は、「子供の成長」だ。

「ごみ山で生計たてる子供」に衝撃

内田隆太さん:

一番自分の活動につながっているのは、やっぱり子供たちの成長ですね

静岡・三島市出身の内田隆太さん(29)は、大学生時代からカンボジアの支援を続けてきた。

内田さん:

(中学生の頃)テレビで子供たちがごみ山で生計を立たり、路上で暮らしているのを見た。同世代なのに、違う国に行くとそういう現状があるんだというのが、ずっと心の中に引っかかっていた

2012年、教員を目指したものの志望校に合格できず、目標を見失っていた内田さんが向かったのは、当時東南アジアで最も貧しいと言われていたカンボジアだった。

内田さん:

(首都)プノンペンだったので都会だったんですけど、路地に入るとそこには子供たちが親と一緒に路上で寝ている。それでシンナーを吸っている

子供たちのために教育が必要だと考えた内田さんは、小学校の建設を決意する。

みんなで作った小学校

建設場所は、世界遺産のアンコールワットから60kmほど離れた、人口600人ほどのリエンポン村。

1970年代に続いた内戦の影響で、40歳以上の親たちはほとんど教育を受けておらず、あるのは小さな分校だけだった。

内田さん:

最初は自己満足、自分のために自分を変えたい。その延長線上で、何か人の役に(立つ)というか、何かできないかなと小学校をつくろうと自分の中で決意した

建設費は約100万円。日本に戻った内田さんはチャリティーイベントやクラウドファンディングを通して、なんとか資金を調達した。

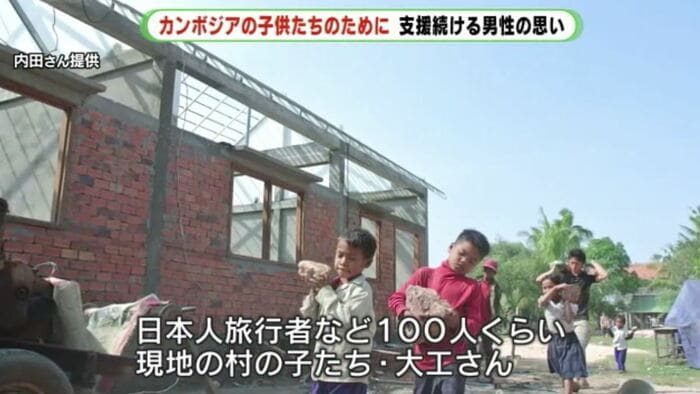

2013年に再びカンボジアに渡った内田さんは、小学校の建設を開始。費用を抑えるため、すべて手作業だった。村人たちや日本人旅行者などの力を借りて、約2カ月かけて小学校を完成させた。平屋建てのレンガで作った小学校だ。

内田さん:

自分も大学を3カ月間休んで現地に行った。(宿泊先で知り合った)日本人の旅行者100人位に手伝ってもらったり、現地の子供たち、大工さん、いろんな人でできた小学校ですね

勉強よりも生活…突き付けられた現実

目標を達成した内田さん。

しかし、大学を卒業後に再び訪れたリエンポン村で、現実を突きつけられた。

内田さん:

親が教育を受けていない家庭だと、勉強に行かせるよりも、どうしてもお金になる仕事、アルバイトをさせたり、地方に行かせてしまう。なので、全く子供たちが学校に来なくて

貧しい農村では、子供たちも大切な働き手。親が出稼ぎに行けば一緒に村を離れる子供も多く、残った子供たちも学校に行く余裕などない。

「小学校があれば勉強ができる」…そんな単純なことではなかった。

内田さん:

教育は、親の理解もそうですけど、家族の生活、家族の基盤があるから学校に行けるんだなと感じるようになりました

子供でもお金を稼げる工夫

内田さんは各家庭を回って、教育の大切さを親たちに訴えた。また子供たちが村にいながらお金を稼ぐ手段として、お菓子の空き袋や新聞紙を再利用した小物づくりを始めた。アンコールワット周辺の日系の土産物店で販売してもらった。

取り組みの甲斐があって、当初40人だった児童は155人に増えた。

小学校校長・チャーヤーさん:

(内田さんが)子供たちにいろいろなものを提供してくれ、各家庭を回って話をしてくれたおかげで、少しずつ子供たちの進学率、人数が向上してきた

高校に通う卒業生:

隆太と会えて、今は本当に楽しい。学校を作ってくれてありがとう。たくさん知識を身に付けて、子供たちを助けられるような人になりたい

小学校に工房 女性の就労も支援

またクラウドファンディングで寄付を募り、小学校の敷地内に工房も建設した。現地に、日本でいうNPO法人の「ローカルNGO」を立ち上げ、女性たちを雇用して縫製技術の習得支援も始めた。

地元・三島市からは、内田さんの活動を知ったロータリークラブを通して、小学校で使われなくなった中古のミシンが届けられた。

縫製に取り組むコムリーさん:

縫製を学んでいるので、この仕事を続けて将来は村の中か市場に自分の店をもちたい

活動が軌道に乗ったと思われた矢先、カンボジアでも新型コロナウイルスの感染が拡大した。アンコールワットの外国人観光客は激減し、土産物の販売や村を訪問する人たちの案内料で工房の運営費を賄っていた内田さんは窮地に立たされた。

内田さん:

家族が一緒に暮らし、子供たちが学校に通うことを何よりも目指しています。お金を払えないからといって、また出稼ぎに行ってしまうのは防ぎたかった

村で盛んな農業にも注目

そこで内田さんが目を向けたのは、村で盛んな農業だ。商品価値の高い有機野菜の栽培に取り組んでいる。

2022年2月、三島市に一時帰国していた内田さんは、長年有機農業を続けている細井要さんを訪ねた。

内田さん:

カンボジアは粘土質なので、土壌が保水性はあるんですけど

細井さん:

粘土質だと排水が悪いな

細井さん:

この畑は全部、ニンジンも農薬を使わない。ヘイオーツという麦をまいて2カ月育て、すき込む。そうすると、きれいなニンジンができる

植物を使った土壌改良や害虫対策についてアドバイスをもらった。さらに大先輩からは、こんな一言も。

細井さん:

農業なんて、結果をすぐ出そうとしないのがいいと思うよ。気長な考え方を持たないと

内田さんは、4月にカンボジアに戻った。

内田さん:

村を見回した時に一番盛んな農業をよくすることで、今雇用している人たちだけではなくて、村全体や隣村、それにカンボジア全体に広がる支援を作ろうと。すごく夢物語ですけれど

小学校も2校になり、村の子供たち全員の卒業をめざしている。カンボジアの子供たちのために、内田さんの挑戦は続く。

(テレビ静岡)