ソ連のスパイ組織「KGB」時代のプーチン氏

2月25日、Mr.サンデーが向かっていたのはドイツ・ドレスデン…

かつて、ドイツが東西に分かれていた頃の東ドイツ…つまり、「旧ソビエト連邦」の統治下にあった町だ。この美しい街並みの一角に、当時30代だったプーチン氏は家族と住んでいたという…

近隣住民:

あぁ、この建物だよ。ここの4階だね。確か彼は、90年頃まで、ここに住んでいたんじゃないかな…

1990年、それはベルリンの壁崩壊の翌年のこと。プーチン氏は東ドイツの終焉という歴史上のターニングポイントをこの地で、目の当たりにしていたことになる…

そもそも、プーチン氏がドレスデンにやってきたのは1985年…33才になる頃だった。

当時の肩書きは、泣く子も黙るソ連のスパイ組織だった「KGB」の諜報員。どんな活動をしていたのかは明らかではないが、意外なことに、プーチン氏はかつてドレスデンで過ごした日々を『人生の素晴らしい時期だった』と振り返っている。

ドイツ外交政策協会 シュテファン・マイスター研究員:

東ドイツは、東側陣営の中でも一番発展している国でしたし、KGBのスパイとして、さらに豊かな西ドイツにも旅行する事ができた。彼にとっては、すばらしい時間だったと思います

そう語るのは、ドイツの外交シンクタンクの研究員。

ドイツ外交政策協会 シュテファン・マイスター研究員:

彼はドイツが好きでした。ドイツ語も上手ですし、とてもフレンドリーで。妻がいて、子供もいて平穏な生活をしていたそうです

ドイツを愛していたというプーチン氏が、よく通った「バー」があるという。訪ねてみると…

バーのオーナー:

この、後ろの角の席だよ。ベンチの後ろの方

プーチン氏はその席で、よく同僚とドイツビールを楽しんでいたという。

バーの店員:

僕は若いから知らないけど、昔からよく来ている常連はみな、プーチンがここに来ていたと教えてくれるんだ

番組スタッフ:

何を頼んでいた?

バーの店員:

人気のビールさ。小さいグラスでね

番組スタッフ:

小さいグラス?

バーの店員:

小グラスだよ

小さなグラスビールを、決して酔わないよう少しずつ嗜んでいたというプーチン氏。その姿は、穏やかで物静かなインテリそのものだったという。

時には、自宅の裏にあったグラウンドでサッカーを楽しみ、家に帰れば、愛する家族もいたプーチン氏。

ところが…

トラウマの要因となった2つの国家崩壊

1989年11月、「ベルリンの壁崩壊」。

東西冷戦の終焉を意味する、この出来事がプーチン氏のその後の人生を形作る原体験となる。

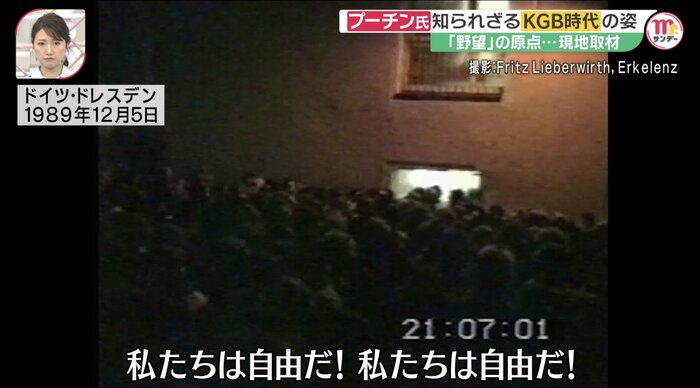

壁崩壊の波はひと月後、ドレスデンにも押し寄せた。

その時の、貴重な映像が残っている。

約5千人の市民が、東ドイツの秘密警察「シュタージ」のドレスデン支部を占拠したのだ。

市民: 私達は自由だ!私たちは自由だ!私たちは自由だ!

撮影したのは、偶然その場に居合わせたアマチュアカメラマン。

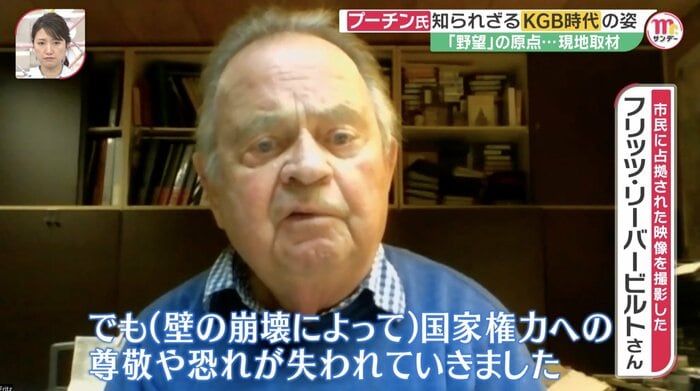

市民に占拠された映像を撮影した、フリッツ・リーバービルトさん:

当時、シュタージ(秘密警察)は工場や家族の中にまで入り込んで、人々をスパイしていましたから。市民が、例え国家体制について冗談を言っただけでも逮捕しました。要するに、ナチス時代のゲシュタポ(秘密警察)です。でも、(壁の崩壊によって)国家権力への尊敬や恐れが失われていきました

秘密警察が残していた書類を見つけて、怒りに震える市民たち…

ある市民:

日付、時間、人物、監視の理由、校閲、校閲、校閲とある!

東側の一角が崩れ、国家権力への恐れから開放された人々…

その怒りの矛先は、当然KGBにも向けられる。

市民に占拠された映像を撮影した、フリッツ・リーバービルトさん:

抗議者が、プーチンが勤めるKGBの建物にも行きました。

シュタージと同様に自分達を苦しめたKGB。興奮状態にあった民衆は、その建物をも包囲したという。が、その時プーチン氏は一人、表に出て…

市民に占拠された映像を撮影した、フリッツ・リーバービルトさん:

彼は銃で抗議者を脅し、退散させたようです。

この(ソ連の)領土に入る者は、誰であろうと私たちが撃つと

自ら盾となり、国家の威信を守ろうとしたプーチン氏。

しかし、その裏側では…

ドイツ外交政策協会 シュテファン・マイスター研究員:

この時、彼は書類をシュレッダーにかけていました。証拠を残さないためです。彼にとっては恐怖とパニックです

そして、この屈辱にまみれた経験が、プーチン氏の脳裏に強烈に刻み込まれることになる…

ドイツ外交政策協会 シュテファン・マイスター研究員:

コントロールできない社会に対する恐怖です。東ドイツの政権転覆が、このような結果を招いてしまった。だからこそ、彼は今、全てをコントロールしたがります。この時の体験が、彼の体に深く刻まれた恐怖心になっているのです。もう二度と、あのような政権転覆があってはならない。強いロシアにこだわるようになったのも、この時の衝撃的な体験があるからです

ところが、失意の中、母国・ソビエトに戻ったプーチン氏を待っていたのはさらなる屈辱だった…

それこそが、1991年の「ソ連崩壊」だ。

その混乱の中、プーチン氏は…

プーチン大統領:

時々、私は個人運転手として副収入を得ていた。正直、話したくないが、残念ながら事実だ

今では考えられない辛酸をなめている。

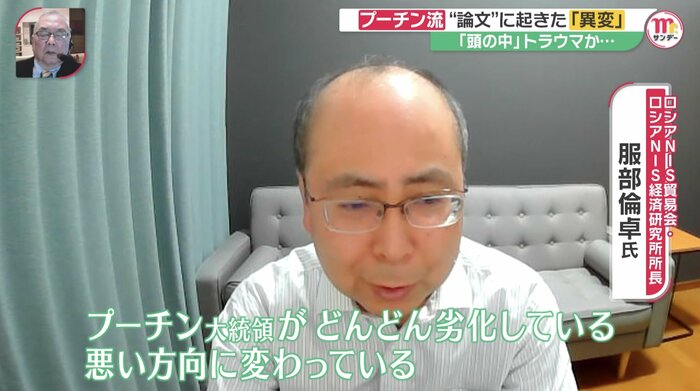

「プーチン氏がどんどん劣化…悪い方向に変わって」

そして1999年、事実上のトップに駆け上がることとなったプーチン氏は、「千年紀の狭間におけるロシア」なる論文を発表している。

1999年に発表されたプーチン大統領の論文:

ロシアは強靭な国家権力を求めている。そして、それがなくてはいけない。

ロシアNIS貿易会・ロシアNIS経済研究所所長 服部倫卓氏:

極めて特徴的だと思うんですけど、論文を折々に新聞紙上で発表し、それによってプーチンの政見や世界観を世に問うということをしている。プーチンらしいのは、その際に国家の役割というものも重視していく

まさに「国民の幸せ」より、「国家の秩序」優先…

その後も、節目節目で様々なメディアを使い、まるでマニフェストのような論文を発表してきた。

ロシアNIS貿易会・ロシアNIS経済研究所所長 服部倫卓氏:

今のようなエゴ丸出しの国益ではなくて、ちゃんと常識に照らしてですね、ロシアの国益を見据えているというような捉え方ができる内容でしたね

ところが、2021年7月に出された論文はそのタイトルからして…

「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」

さらに、その内容も…

2021年7月に発表されたプーチン大統領の「論文」:

私はウクライナの真の主権は、ロシアとのパートナーシップによってのみ可能であると確信している。(中略)共にあればこれまでも、そしてこれからも何倍も強く、成功するはずだ。結局我々は一つの民族なのだから。

ロシアNIS貿易会・ロシアNIS経済研究所所長 服部倫卓氏:

あまりにも、その主張が身勝手で、自分の都合のいいようなストーリーになっていて。しかも、それを口実に、その後の軍事侵略の言い訳に使うような、そんな位置付けなわけですから。「論文」という切り口だけを見ても、プーチンがどんどん劣化していている、悪い方向に変わっているというのはその通りだと

二つの国家崩壊を目の当たりにしたことで、まず「国家ありき」となったプーチン氏の思考が、どんどん頑なになっていると指摘する服部氏…

そこには、激動の過去が大きく居座っている。

拓殖大学海外事情研究所 名越健郎教授:

もうトラウマになってるわけですね。だからそれを阻止するためには全力で何でもやるという…

いま、世界中が首を傾げるプーチン氏の頭の中。だが、その源流を紐解けば…

拓殖大学海外事情研究所 名越健郎教授:

プーチン大統領はその革命という言葉が大嫌いで、革命によって民衆の蜂起によって政権が倒されるのが、もうトラウマになってるわけですね。ベルリンの壁、それからソ連崩壊で。だからそれを阻止するためには全力を何でもやるという、そういう政策になってきたんですね

そして、ウクライナが西側陣営へ寝返ったと見た時も…

拓殖大学海外事情研究所 名越健郎教授:

その背後でアメリカが糸を引いていると。ウクライナが民主化して、NATOに入ったりすると、次はロシアにその民主化の波が及んで、プーチン政権が崩壊してしまうかもしれない。だから、ウクライナの民主化を潰して、弱体化させる。領土を奪っても構わないと…

果たして、プーチン氏はどこへ向かおうとしてるのか…?

(「Mr.サンデー」 2月27日放送分より)